班級幹部名稱在不同文化與地域中呈現明顯差異,反映出當地教育理念、社會結構及文化特色。以台灣為例,傳統班級幹部名稱多為「班長」、「副班長」、「風紀股長」、「學藝股長」等,這些名稱多半與班級管理、紀律維護及學習活動相關。然而,隨著時代變遷及教育多元化,部分學校開始出現更具特色且細分的幹部名稱,如「電燈長」、「作業簿長」、「窗戶長」、「打飯長」等,這些名稱不僅反映具體職責,也強調環保、節能及生活管理等現代價值。

此外,班級幹部的性別分工在某些文化中也有明顯差異。例如,台灣國中班級中,體育股長、修繕股長及資源回收股長多由男生擔任,而學藝股長與總務股長則多由女生擔任,這反映出性別刻板印象在幹部分工上的影響。

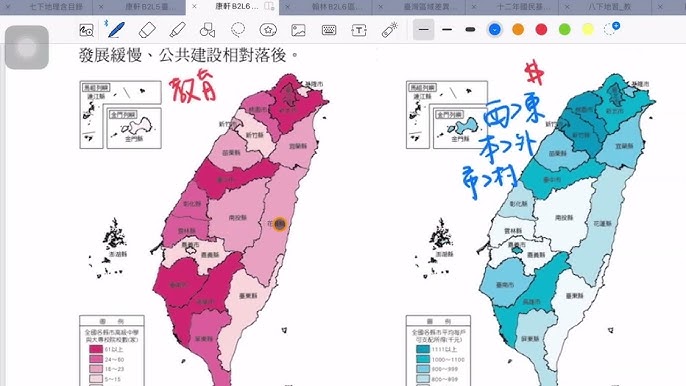

地域特色方面,城鄉差異及學校規模也會影響幹部名稱與職責設計。例如,部分鄉鎮學校可能保留較傳統的幹部名稱與職責,而都市學校則可能因應學生多元需求,設置更多元化且細緻的幹部角色。

班級幹部制度同時也是民主教育的實踐場域,透過投票選舉產生幹部,培養學生的責任感、服務精神及團隊合作能力,這在台灣的教育文化中尤為強調。

綜合來看,班級幹部名稱的文化差異與地域特色主要體現在:

| 方面 | 特色說明 |

|---|---|

| 傳統名稱 | 班長、副班長、風紀股長、學藝股長、體育股長等,強調班級管理與學習活動 |

| 新興名稱 | 電燈長、作業簿長、窗戶長、打飯長等,反映具體職責與現代教育價值(如節能、環保、生活管理) |

| 性別分工 | 男生多擔任體育、修繕、資源回收等職務,女生多擔任學藝、總務等職務,反映性別刻板印象 |

| 地域差異 | 城鄉及學校規模影響幹部名稱與職責設計,都市學校較多元,鄉鎮學校較傳統 |

| 民主教育意涵 | 幹部選舉透過投票產生,培養學生責任感、服務精神與民主參與意識 |

這些差異不僅反映教育制度與文化背景,也體現學生在班級中角色的多樣化與社會價值觀的變遷。