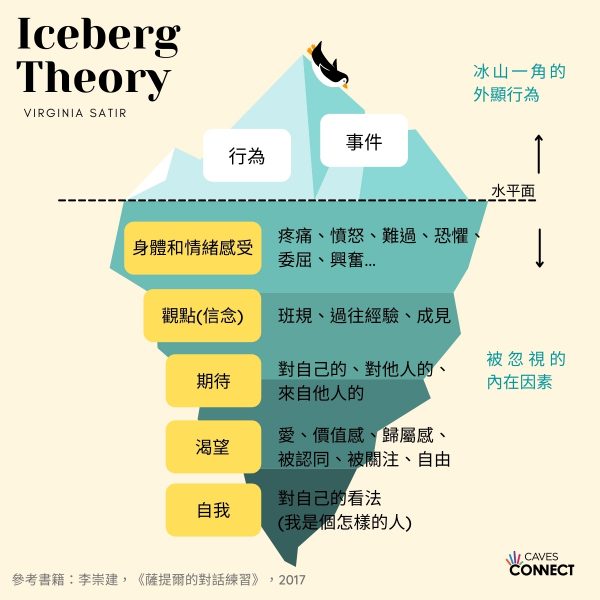

學生行為背後的需求主要來自於內在的心理需求,包括勝任感、關聯性與自主性三大核心需求,這些需求驅動學生的學習動機與行為表現。教育心理學中,自我決定理論(Self-Determination Theory)特別強調這三項需求的滿足對提升學生內在動機的重要性,進而影響其學習態度與成效。

在台灣的教育文化背景下,學生的學習動機不僅是個人心理需求的反映,也深受儒家文化影響,形成獨特的「華人成就目標理論架構」。這種文化心理學觀點指出,台灣學生雖然學業成就普遍較高,但學習興趣與內在動機相對較低,反映出動機與行為背後的文化與心理複雜性。

此外,教育心理學也探討學習情境(如課室目標結構)與學業情緒(如羞愧感)如何影響學生的逃避行為與學習策略,這些情緒與環境因素同樣是學生行為背後重要的心理需求表現。

所以,學生行為背後的需求與教育心理學的關聯可從以下幾點理解:

-

內在心理需求:勝任感(感覺自己能做好)、關聯性(與他人建立有意義的連結)、自主性(感覺自己能掌控學習行為)是驅動學生行為的核心。

-

文化影響:台灣學生的學習動機與行為深受儒家文化影響,形成獨特的成就目標與學習信念。

-

情緒與環境因素:學習情境與學業情緒(如羞愧)會影響學生的逃避策略與學習行為。

-

教育心理專業介入:台灣學校心理師的培育與輔導工作,針對學生學習適應問題與心理需求提供評估與支持,促進學生心理健康與行為調適。

這些理論與實務觀點共同構成理解學生行為背後需求的教育心理學基礎,有助於教師與輔導人員設計更有效的教學與輔導策略。