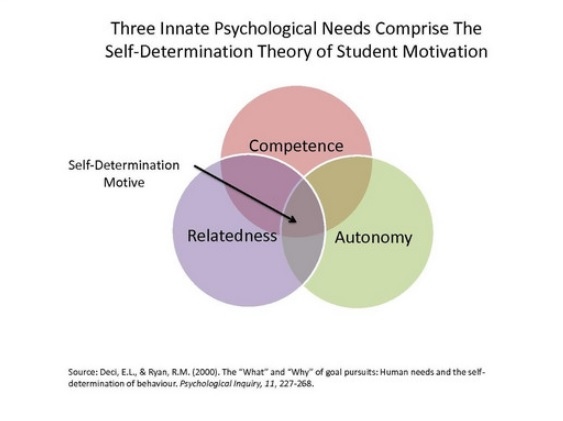

教育心理學中,學生的動機與需求理解主要依據自我決定理論(Self-Determination Theory, SDT),該理論指出學生有三項基本的內在心理需求:自主感(autonomy)、勝任感(competence)與關聯感(relatedness)。當學習環境能滿足這三項需求時,學生的自我決定動機會提升,進而促使動機從外在動機逐漸內化為內在動機,提升學習的積極性與持續性。

具體來說:

- 自主感指學生感覺自己的行為是出於自發選擇,而非被強迫。

- 勝任感是學生感受到自己在學習活動中能有效達成目標,展現能力。

- 關聯感則是學生感受到與他人(如同儕、師長)有意義的連結與支持。

這三項需求的滿足程度直接影響學生的動機類型,動機可分為:

- 內在動機:因興趣或滿足感而學習,動機質量最高。

- 外在動機:受外部獎勵或壓力驅動。

- 缺動機:缺乏動機,學習意願低落。

在台灣的教育研究中,國中生的自我決定動機發展也被廣泛探討,研究發現社會環境中對自主性的支持(如教師與家長的支持)能促進基本心理需求的滿足,進而提升學生的內在動機與學習行為。

此外,文化心理學觀點指出,台灣學生的學習動機受文化因素影響,強調自主需求的滿足是激發學生內在動機的關鍵,能力感與人際關係需求則次之。若外在賞罰或社會期望過重,可能抑制內在動機,影響學習成效與心理健康。

所以,教育心理學中對學生動機與需求的理解,強調透過滿足自主感、勝任感與關聯感三大心理需求,促進學生內在動機的形成,進而提升學習成效與心理福祉,這在台灣的教育實務與研究中皆有充分的支持與應用。