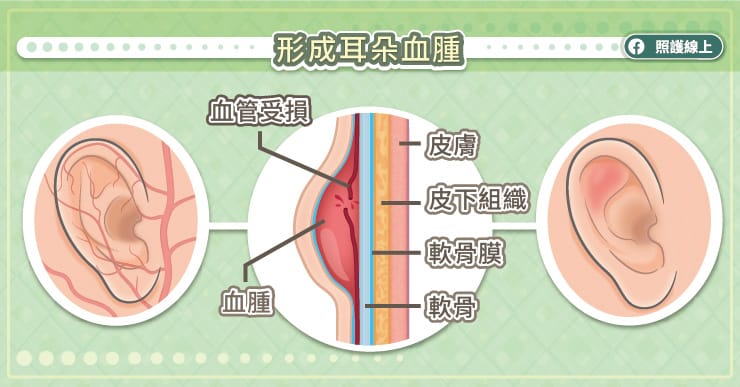

皮下血腫的形成是因為皮下組織的血管破裂,導致血液滲出並在組織間積聚,形成局部腫脹。常見原因包括外傷、血管脆弱、凝血功能異常或醫療操作等。血液從血管外滲後,血管壁會收縮,血小板與膠原蛋白纖維黏結,形成血塊以止血。

皮下血腫的消退過程涉及身體的自然修復機制:

- 受傷部位會產生發炎反應,釋放介白素(interleukin)和腫瘤壞死因子(TNF),誘導損傷細胞凋亡。

- 巨噬細胞會吞噬死亡組織和血細胞,血紅素分解後產生含鐵色素,使瘀血呈現青紫色。

- 血塊會逐漸被纖維組織替代,這稱為血腫機化,是纖維組織增生和瘢痕重塑的過程。

- 血腫可能會因重力及組織代謝循環而向外擴散,壞死組織密度降低,方便巨噬細胞清理。

- 最終血腫被吸收,血液成分被分解並移動至其他結締組織,局部腫脹和疼痛逐漸減輕。

若血腫持續擴大或不消退,可能需要醫療介入如切開引流。

所以,皮下血腫從血管破裂出血開始,經過止血、發炎、巨噬細胞清理、纖維組織替代,最後被吸收消退,是一個包含止血、炎症反應及組織修復的動態過程。