按摩與物理治療在產後腰痛緩解中均有顯著應用價值,兩者可互補促進恢復。

按摩透過刺激穴位和經絡,促進氣血循環與肌肉放鬆,能有效減輕產後腰痛。中醫穴位按摩(如委中、腎俞穴)結合草本油推壓,每週2次、每次約30分鐘,約3至4週內多數產婦可感受疼痛明顯減輕。按摩還有助於降低肌肉損傷指標(肌酸激酶)濃度,透過神經系統舒緩疼痛,提升柔軟度與關節活動範圍,並帶來心理放鬆效果。

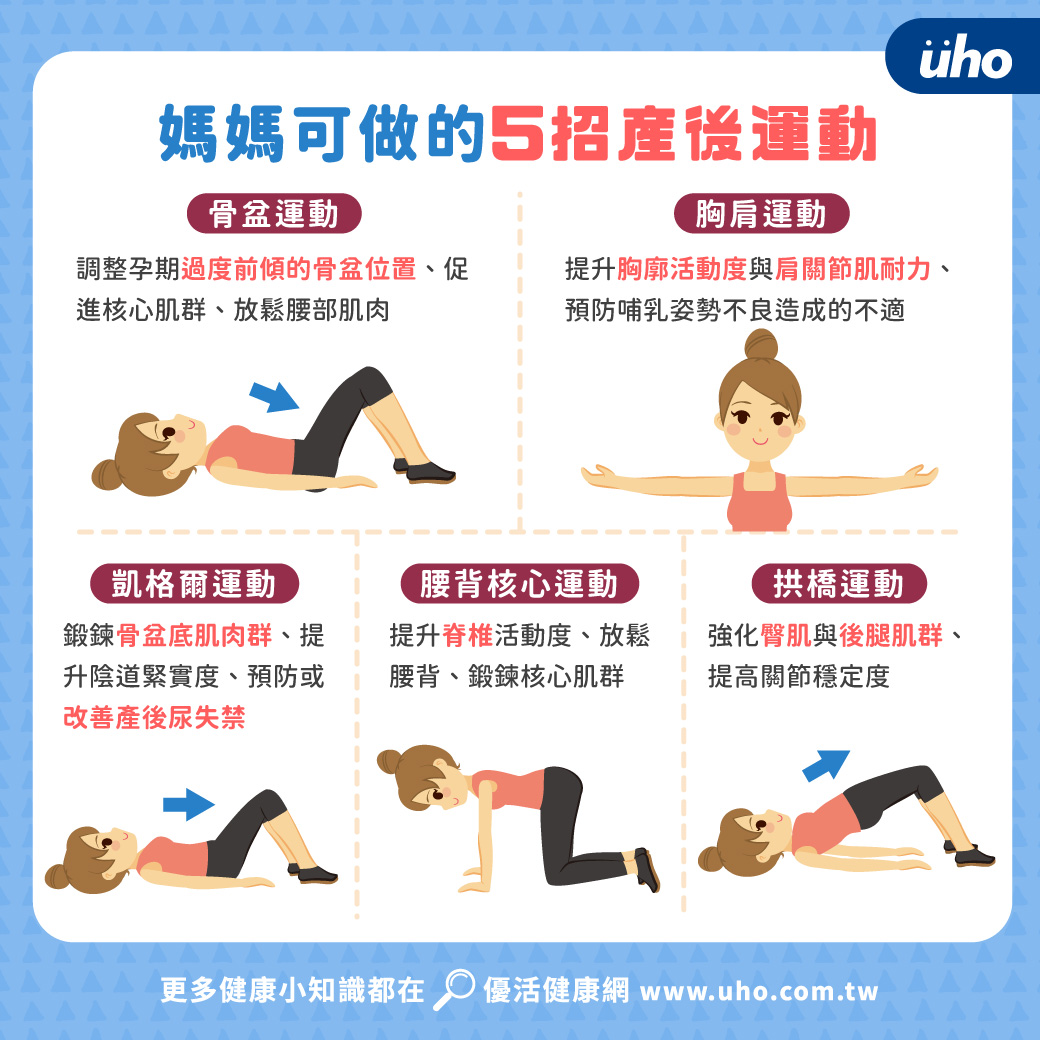

物理治療則強調筋膜鬆動、骨盆穩定訓練與肌肉協調性強化,針對產後腹直肌分離及骨盆前後傾問題,徒手治療與功能性按摩能調整筋膜張力,改善肌群不平衡,減少腰痛反覆發作。此外,核心穩定運動(如貓牛式)每週2次、10分鐘內,有助於骨盆穩定與腰部肌力恢復,降低慢性疼痛風險。

綜合建議包括:

- 每週至少2次穴位按摩或針灸,搭配草本油促進血液循環與肌肉放鬆。

- 日常自我按摩腰部穴位5分鐘,促進局部血液循環,提升活動度。

- 進行物理治療中筋膜鬆動及骨盆穩定訓練,改善肌肉不平衡與姿勢問題。

- 注意餵奶等日常姿勢,保持背部挺直並使用支撐,減少腰部壓力。

- 持續監測疼痛狀況,必要時尋求專業醫療評估,避免長期自行服用止痛藥。

總體而言,按摩著重於促進血液循環與肌肉放鬆,物理治療則針對結構性與功能性問題進行調整,兩者結合能有效緩解產後腰痛,提升產婦生活品質。