產後恢復的中醫調理與穴道按摩方法

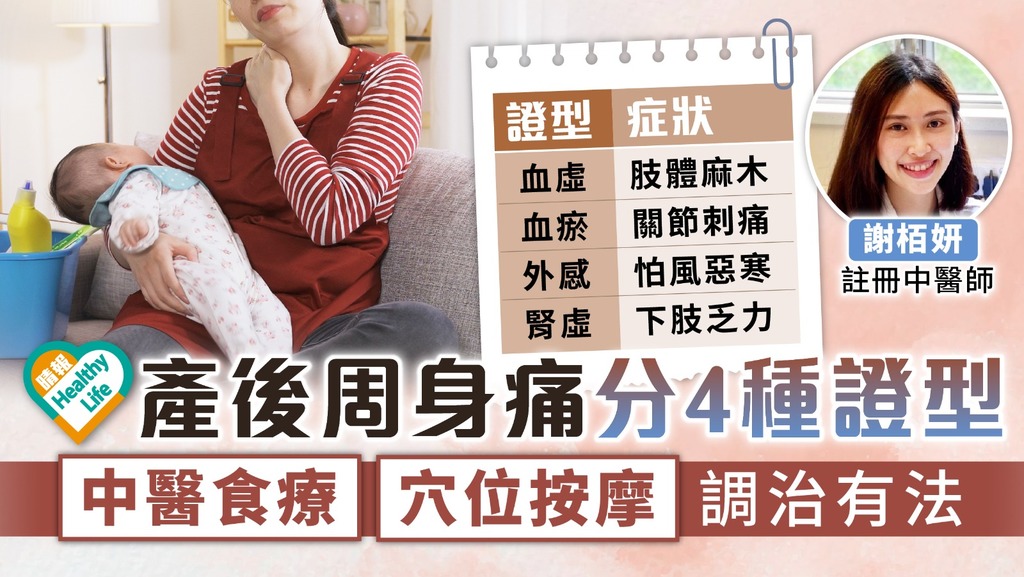

產後恢復是婦女身心調養的重要時期,中醫調理與穴道按摩能有效幫助產婦恢復體力、改善哺乳、預防腰痠背痛及便秘等問題。

一、中醫產後調理重點

1. 調理四階段

中醫將產後調理分為四個階段,依序進行:

-

第一階段(產後第1週):祛瘀生新,強健脾胃

- 重點:化瘀血、生新血,幫助子宮收縮與惡露排出。

- 常用方劑:生化湯(當歸、川芎、桃仁、炮薑、炙甘草)。

- 若有哺乳需求,可加入通乳中藥。

-

第二階段(產後第2週):健脾益氣,補氣養血

- 重點:補充氣血,促進乳汁分泌,增強體力。

- 常用食材:紅棗、枸杞、當歸、黃耆等。

-

第三階段(產後第3週):養陰血,補肝腎,強筋骨

- 重點:恢復體力與精神,預防腰痠背痛。

- 常用藥材:杜仲、續斷等。

-

第四階段(產後第4週):補氣血,強筋骨,防腰痠背痛

- 重點:補養收功,預防老化。

2. 常見產後問題與調理

- 母乳不足:常見證型為「氣血不足」與「肝鬱氣滯」,可依體質使用補氣血或疏肝理氣的中藥。

- 便秘:因氣血虛弱導致腸道蠕動變慢,建議補氣養血(如紅棗、枸杞)及潤腸通便(如南瓜、秋葵)。

- 腰痠背痛:補肝腎、強筋骨,可搭配運動與中藥調理。

二、穴道按摩方法

1. 促進乳汁分泌

- 天宗穴:肩胛區,肩胛棘與肩胛骨下角連線上1/3處,有助通氣血、舒乳腺。

- 少澤穴:小指末端外側,是通乳要穴。

- 太衝穴:腳背大拇指與第二趾間,疏肝解鬱,緩解情緒性缺乳。

- 足三里穴:膝下外側,補氣健脾,增強營養吸收。

- 膻中穴:胸部正中線平第四肋間,兩乳頭之間,寬胸理氣、通絡催乳。

2. 改善便秘

- 天樞穴:肚臍左右各約三橫指處,促進腸道蠕動。

- 足三里穴:膝蓋下方約四橫指處,改善腸胃機能。

3. 按摩建議

- 每日按壓2至3次,每次每穴1至2分鐘。

- 可用指壓或按摩球輔助刺激。

三、食療建議

- 補氣益血、通乳消腫:花生豬腳湯(花生、豬腳、通草)。

- 補肝腎、健脾胃:鱸魚青木瓜湯(鱸魚、青木瓜、老薑)。

- 補氣養血、潤腸通便:紅棗枸杞茶、南瓜粥、秋葵湯。

四、注意事項

- 中藥調理需依個人體質,建議由合格中醫師診斷後開方。

- 食療與穴道按摩可融入日常,但若有特殊症狀或不適,應及時就醫。

透過中醫調理與穴道按摩,產婦能更順利地恢復健康,迎接育兒新生活。

%20(1)%20(1).jpg)