屈公病的診斷方法主要包括臨床症狀判斷與實驗室檢驗兩大部分。

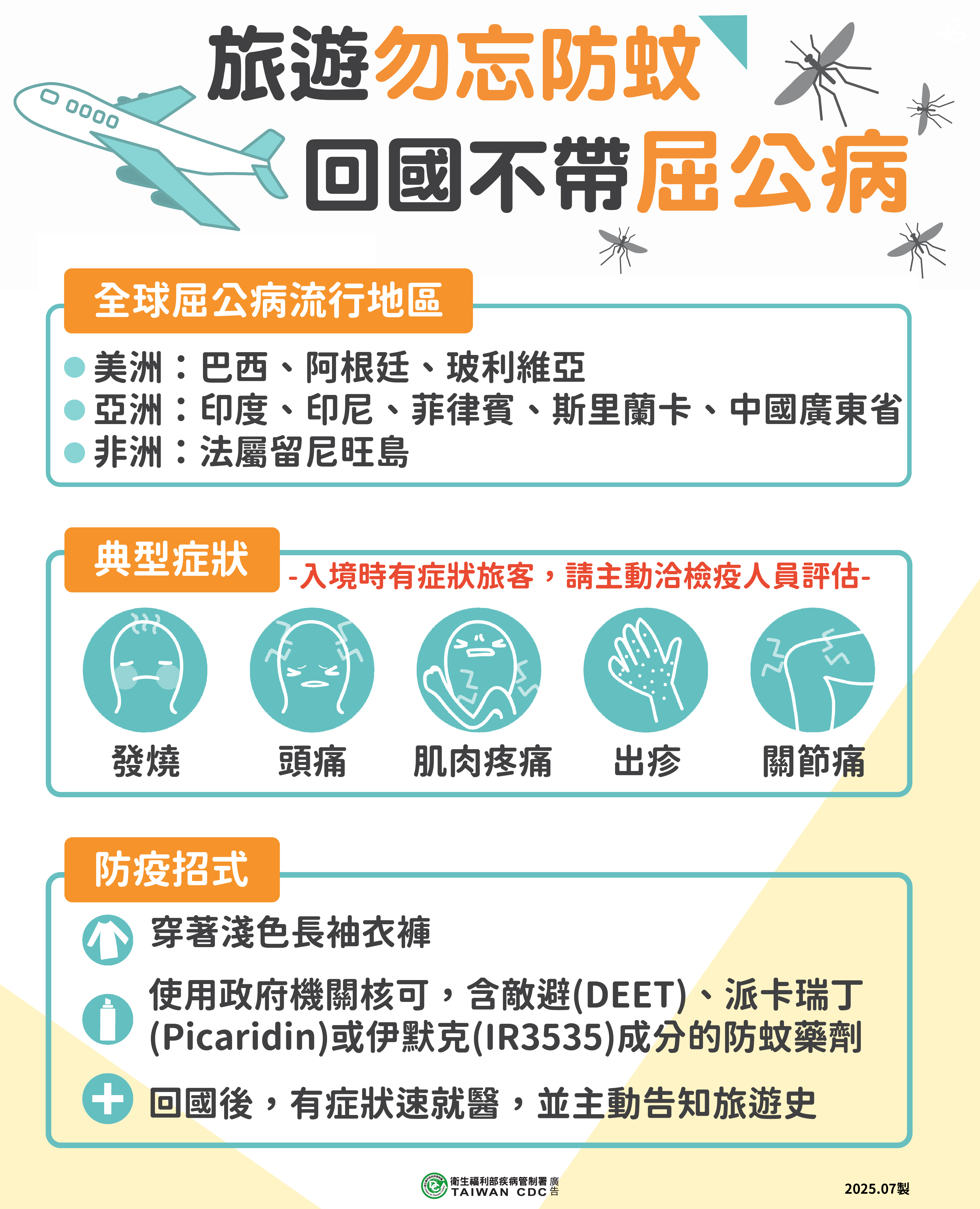

臨床上,屈公病患者通常在感染後2至12天(多為3至7天)出現症狀,主要表現為急性發燒(≧38°C)、嚴重關節痛或關節炎,常伴隨頭痛、噁心、疲倦、肌肉痛及約半數患者出現皮疹。此症狀與登革熱及茲卡病毒感染相似,但屈公病特有的長期關節痛(可持續數月甚至數年)是重要鑑別點。

實驗室檢驗方面,診斷方法包括:

- 病毒核酸檢測(RT-PCR):於急性期(發病7日內)檢測血液中屈公病毒RNA,確認病毒感染。

- 血清抗體檢測:檢測屈公病毒特異性IgM或IgG抗體,急性期檢測IgM陽性可提示近期感染。

- 病毒分離:從臨床檢體(如血液)中分離並鑑定屈公病毒,作為確診依據。

根據衛生福利部疾病管制署規定,符合「急性發燒≧38°C且有嚴重關節炎或關節痛,且無其他醫學診斷解釋」的臨床條件,並有流行病學風險者,需於24小時內通報並安排上述檢驗。

所以,屈公病的診斷結合臨床症狀與分子生物學檢測(病毒核酸)及血清抗體檢測,確診需依據臨床表現及實驗室檢驗結果共同判斷。