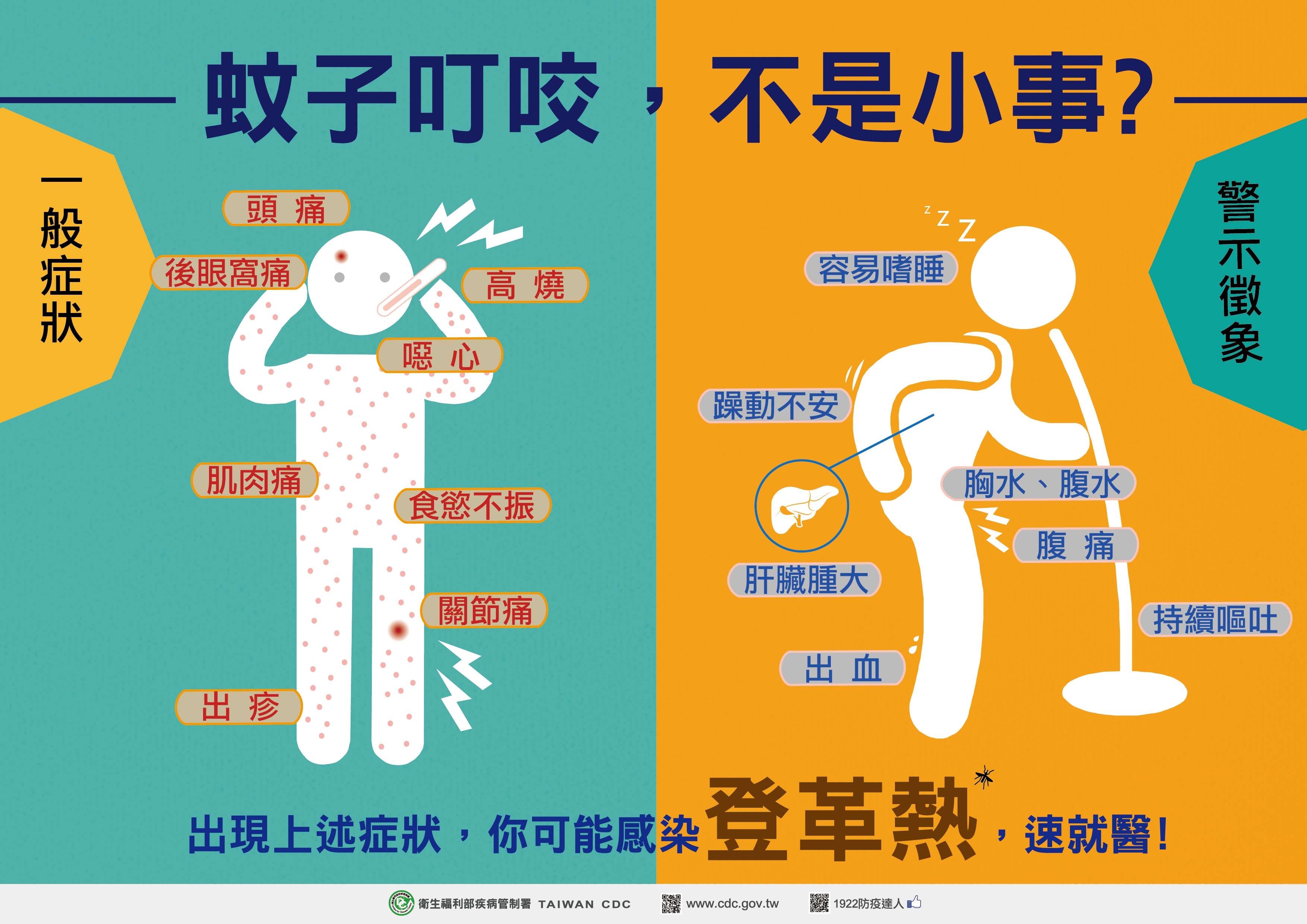

登革熱的症狀主要包括急性高燒、頭痛(尤其是後眼窩痛)、肌肉痛、關節痛、皮膚出疹,部分患者會有嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象,嚴重時可能出現出血、休克或器官損傷。

診斷流程通常包括:

- 臨床判斷:根據症狀及流行病學背景懷疑登革熱。

- 實驗室檢測:

- 急性期(發病初期)可用病毒核酸檢測(Real-time RT-PCR)確認病毒RNA存在,敏感且專一。

- 病毒抗原檢測:檢測血清中NS1抗原,感染初期即可快速檢出,操作簡便,約15分鐘出結果。

- 病毒抗體檢測:檢測IgM及IgG抗體,IgM通常在發病5-10天後才可檢出,二次感染者則較早(4-5天)。

- 若急性期檢測未確診,需採集恢復期血清進行成對血清IgM或IgG效價變化檢測,以確診。

- 鑑別診斷需排除流感、瘧疾、斑疹傷寒、日本腦炎等疾病。

住院治療指引:

- 所有登革熱重症患者必須住院治療。

- 住院治療核心為謹慎的輸液治療,根據病人血漿滲漏及休克狀況調整輸液劑量。

- 早期辨識血漿滲漏、出血及器官功能異常是關鍵,並密切監測血壓、血小板、血比容等指標。

- 一般輕症患者可門診追蹤,但有警示徵象或重症風險者應住院觀察。

所以,登革熱診斷依賴臨床症狀結合核酸、抗原及抗體檢測,重症患者需住院並以輸液支持為主的治療。