臉部鬆弛的成因主要來自膠原蛋白與彈性纖維流失、皮下脂肪變化、肌肉與骨骼結構退化,以及外在環境與生活習慣的影響。這些因素共同作用,導致皮膚失去彈性與支撐力,臉部組織因重力下垂而出現鬆弛現象。

具體老化機制與成因解析如下:

-

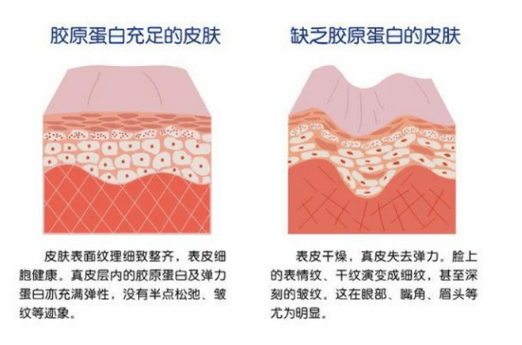

膠原蛋白與彈性纖維流失

隨著年齡增長,真皮層中膠原蛋白和彈性纖維的合成速度逐年下降,約每年流失1%至1.5%。膠原蛋白如同皮膚的彈簧,流失後皮膚彈性降低,變得鬆弛。此外,體內過多的晚期糖化終產物(AGEs)會破壞膠原結構,使膠原變脆、變硬,促進皮膚老化。 -

皮下脂肪與軟組織變化

皮下脂肪層的流失或不均勻分布會使臉部失去飽滿感,導致凹陷與鬆垮。脂肪堆積在某些區域(如雙頰、下巴)也會因重力作用而下垂。此外,包裹肌肉的筋膜和固定皮膚的韌帶若失去彈性,也會造成臉部軟組織鬆弛。 -

肌肉與骨骼結構退化

臉部肌肉過度活動或萎縮會形成皺紋並影響皮膚緊實度。骨骼萎縮或變形(如小下巴、缺牙)會減少臉部支撐,導致皮膚鬆弛。 -

外在環境因素

- 紫外線照射:UVA能穿透真皮層,破壞膠原蛋白與彈性蛋白,形成自由基,加速皮膚老化與鬆弛。

- 生活習慣:長期熬夜、睡眠不足會抑制膠原蛋白生成,降低肌膚修復能力,促進老化。

- 重力與表情牽動:長期重力影響及臉部表情肌活動也會加速皮膚鬆垮。

-

皮膚本身的變化

皮膚真皮層變薄,細胞與血管數量減少,導致肌膚失去彈性與緊實度。先天皮膚鬆弛或劇烈減重後皮膚多餘也會造成鬆弛。

綜合以上,臉部鬆弛是多重內外因素交互作用的結果,核心在於膠原蛋白與彈性纖維的流失、皮下脂肪與軟組織的變化,以及骨骼肌肉結構的退化,再加上紫外線、生活習慣等外在因素加速老化過程。