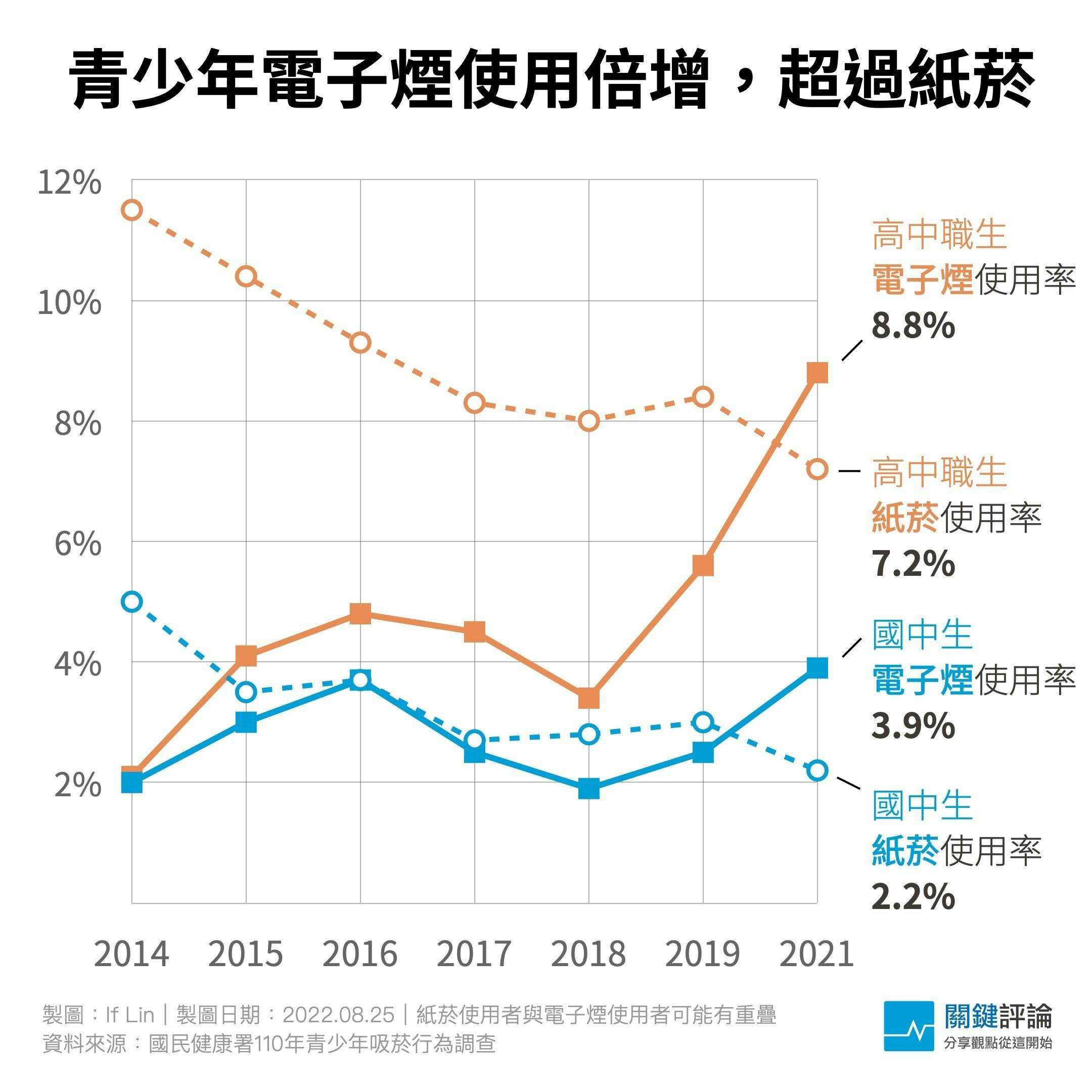

台灣的吸菸文化經歷了從「敬菸」到「禁菸」的顯著變遷,並伴隨著公共場所禁菸政策的逐步推動。過去吸菸曾被視為身份與地位的象徵,香菸是日常生活中不可或缺的用品,但自1990年代末期起,社會對吸菸的觀感開始轉變,吸菸逐漸被視為健康危害,尤其是二手菸的危害被強調,使吸菸成為公共衛生的重要議題。

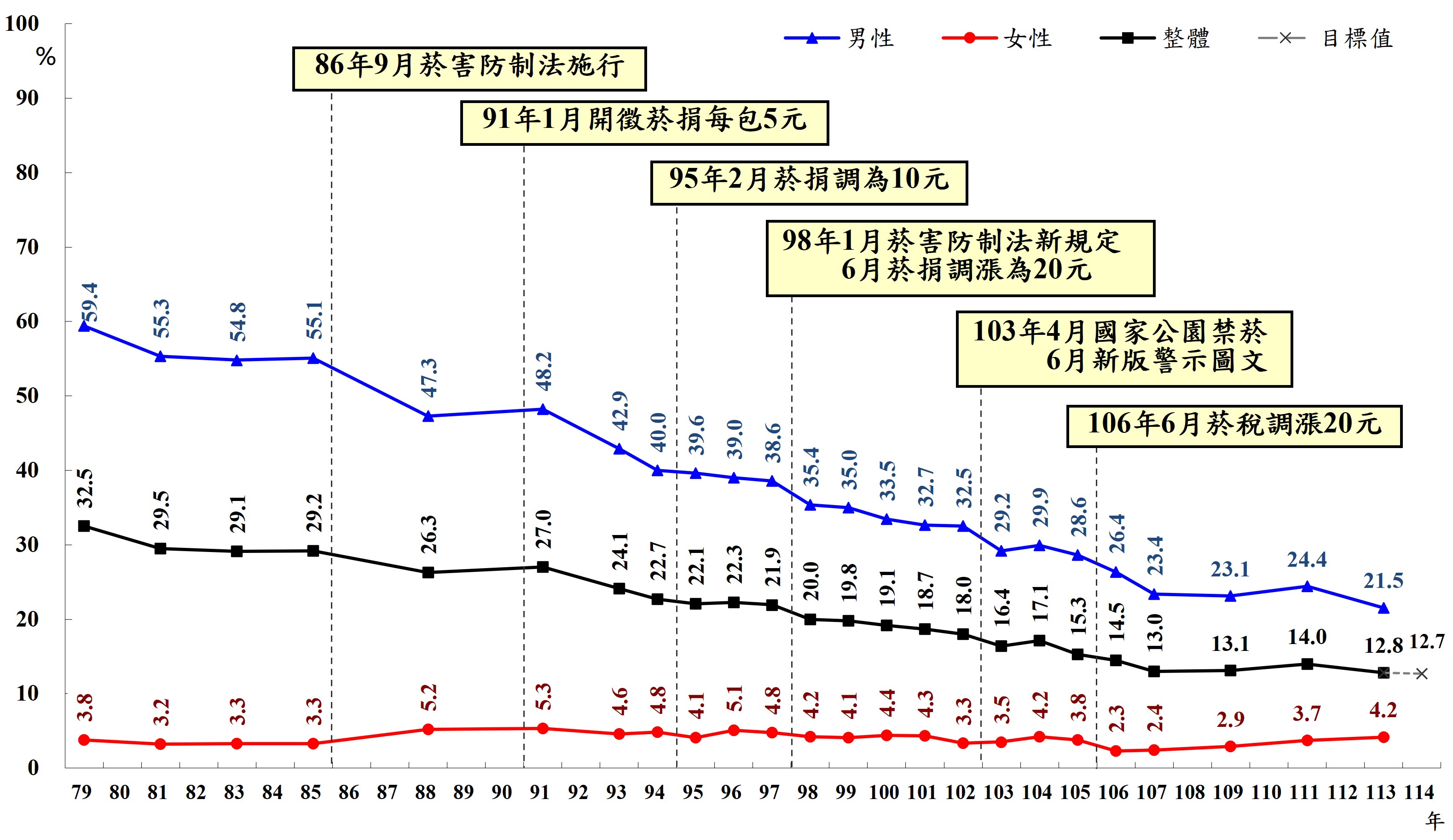

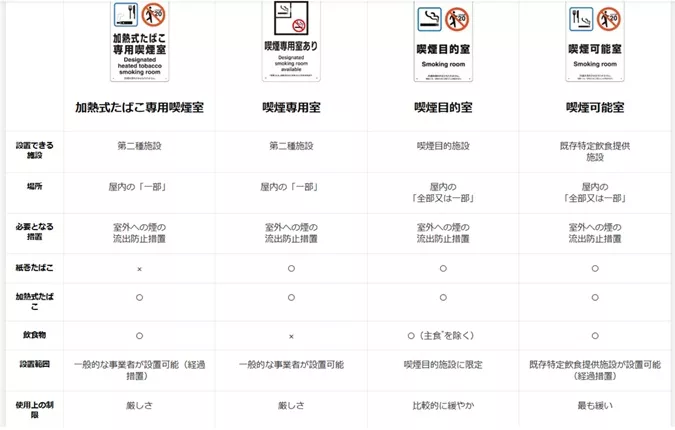

在政策面,台灣於2009年修正《菸害防制法》,明確規範大多數室內公共場所禁止吸菸,將吸菸行為從個人自由轉變為公共健康的限制範圍。然而,戶外如人行道、騎樓等空間尚未全面禁菸,導致吸菸者轉移至這些區域,產生新的二手菸問題。近年來,社會與政府倡議進一步推動街道全面禁菸,並在特定地點設立吸菸專區,配合罰則與舉報制度,以保障非吸菸者健康並提升公共環境品質。

整體來看,台灣吸菸文化的變遷與禁菸政策推動呈現以下特點:

- 文化轉變:從過去的「敬菸社會」—吸菸被視為社交禮儀和身份象徵,轉向「禁菸社會」—吸菸被視為健康威脅與社會負擔。

- 公共衛生意識提升:二手菸危害被道德化,吸菸行為不再是個人私事,而是公共健康問題,促使政策制定者加強管制。

- 政策演進:2009年《菸害防制法》修正後,室內禁菸範圍擴大,近年推動戶外公共空間禁菸與吸菸專區設置,並強化執法與社會監督。

- 社會參與與監督:民主化進程中,民眾對公共政策的參與度與監督力提升,促使禁菸政策更貼近民眾需求,並強化政策落實。

這些變遷反映出台灣社會對吸菸問題的認知深化與公共衛生政策的逐步完善,未來禁菸政策仍將持續推動以改善空氣品質與保障民眾健康。