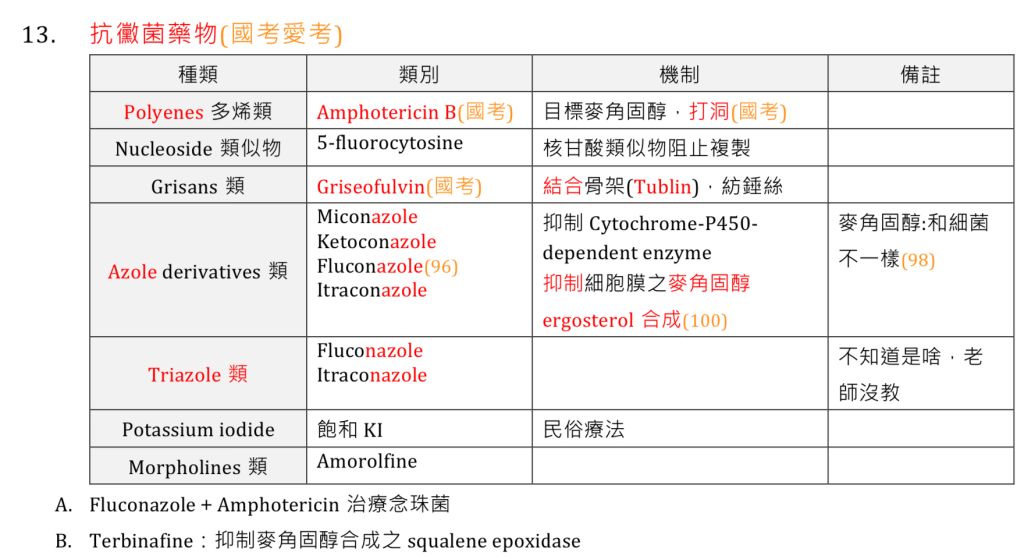

口服抗黴菌藥物主要包括Fluconazole、Itraconazole、Terbinafine等,這些藥物用於治療不同類型的黴菌感染,療程及劑量依感染部位和嚴重度而異,常見副作用包括肝功能異常、腸胃不適及頭痛。

以下是詳細說明:

口服抗黴菌藥物種類與用法

| 藥物名稱 | 常用劑量與療程 | 適應症與說明 |

|---|---|---|

| Fluconazole | 150 mg,一次口服(如陰道黴菌感染)或每週一次,4週(如灰指甲) | 水溶性,吸收率高,不受胃酸影響,適用於念珠菌感染、陰道黴菌等。 |

| Itraconazole | 200 mg,每日一次或兩次;脈衝療法:服藥7天停3週,重複3-4次;持續療法3個月 | 脂溶性,適用於麴菌病及灰指甲等較慢性黴菌感染。 |

| Terbinafine | 250 mg,每日一次,6-12週(灰指甲)或2-4週(皮膚黴菌) | 主要用於皮膚及指甲黴菌感染,穿透力較佳。 |

療程說明

- 陰道黴菌感染:Fluconazole 150 mg口服一次即可,多數患者單次療程有效。

- 灰指甲:療程較長,Terbinafine 6-12週,Itraconazole可用脈衝療法或持續療法,Fluconazole每週一次服用4週。

- 皮膚表淺黴菌感染:若局部治療失敗,口服Terbinafine 2-4週,Itraconazole 1週,Fluconazole 150 mg劑量依情況調整。

常見副作用

- 肝功能異常:口服抗黴菌藥物可能影響肝臟,需定期監測肝功能,肝功能不佳者慎用。

- 腸胃不適:包括噁心、腹痛等消化道症狀。

- 頭痛:部分患者服用後可能出現頭痛。

- 局部灼熱感:主要見於陰道塞劑使用者,口服藥較少此症狀。

注意事項

- Fluconazole口服吸收率高且不受胃酸影響,適合胃酸較少或使用制酸劑者。

- Itraconazole及Ketoconazole為脂溶性藥物,吸收受胃酸影響較大。

- 肝功能不正常患者不建議使用某些口服抗黴菌藥物。

- 免疫功能低下、糖尿病患者或反覆感染者,療程可能較長且需合併局部治療。

綜合以上,口服抗黴菌藥物的選擇與療程需依感染類型、嚴重度及患者狀況調整,治療期間應注意副作用並定期追蹤肝功能。