親子溝通中稱謂的使用具有重要性與深厚的文化意義,主要體現在以下幾個方面:

-

情感連結的建立:稱謂是親子間情感交流的橋樑。使用親暱、溫暖的稱呼(如「寶貝」、「媽咪」)能增強孩子對父母的依賴感與安全感,促進親子關係的親密與信任。

-

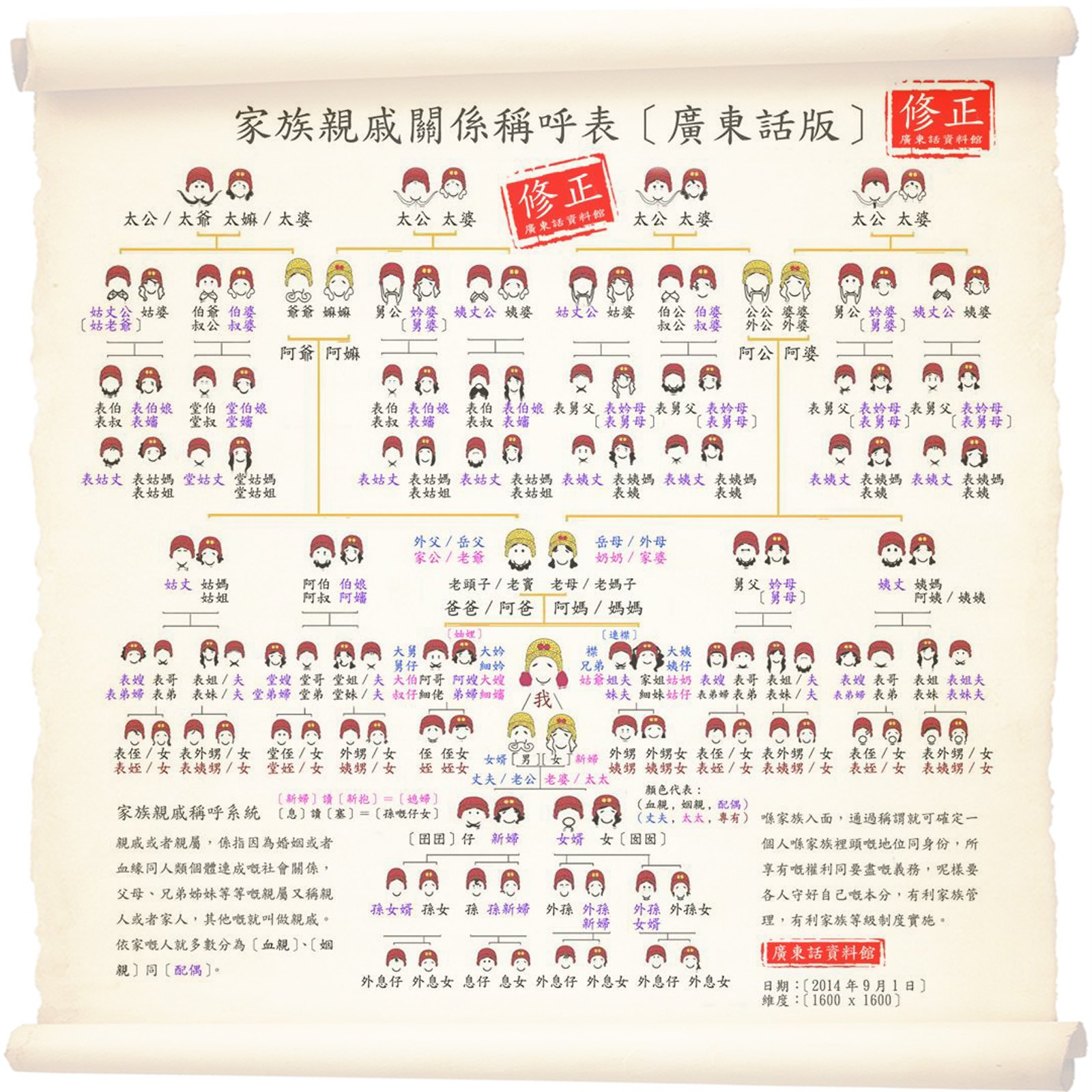

文化背景的反映:不同文化對稱謂的選擇反映了其價值觀與家庭期望。在華人文化中,稱謂往往帶有尊重和期望,如「小王子」象徵父母對兒子的美好祝福;而西方文化中稱謂較為隨意,強調平等與獨立。

-

社會角色與身份的表達:正式或非正式的稱謂使用,能體現家庭成員間的社會角色和尊重程度。例如「母親」較正式,適用於正式場合,表達尊敬;「媽媽」則更親密,適合日常生活。

-

促進家庭和諧:合適的稱謂能促進家庭成員間的尊重與親近感,尤其在跨家庭或親家關係中,選擇合適的稱呼(如「阿姨」或「媽媽」)有助於拉近彼此距離,增進和諧。

-

隨年齡與場合調整:稱謂會隨孩子年齡、性格及場合不同而變化,這種靈活性有助於親子溝通的有效性與情感的適切表達。

所以,親子稱謂不僅是語言符號,更是情感交流與文化傳承的重要載體。透過稱謂,家庭成員能夠表達愛意、尊重與期望,促進親子間的理解與支持,並反映出各自文化的獨特價值觀。