新生兒的睡眠壓力與生理時鐘調節主要涉及以下幾個關鍵點:

-

新生兒尚未建立穩定的生理時鐘(晝夜節律),因為他們體內的褪黑激素分泌尚未成熟,無法明確區分白天與夜晚。通常在出生後約3至4個月,寶寶才開始逐漸發展自己的生理時鐘,夜間睡眠變得較為穩定,白天清醒時間也會延長。

-

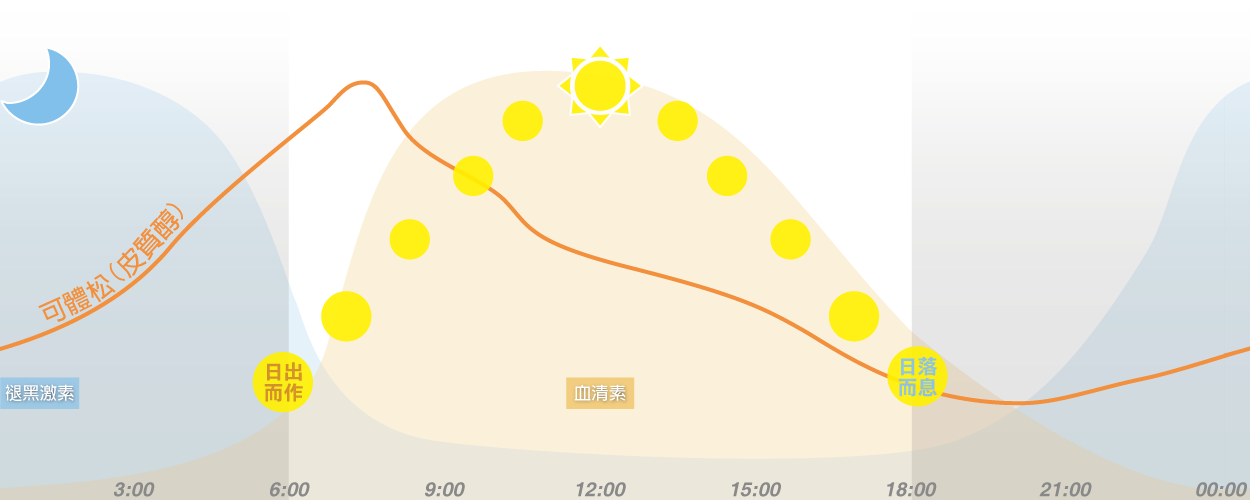

褪黑激素與壓力荷爾蒙(皮質醇)在睡眠調節中扮演重要角色。當天色變暗時,褪黑激素分泌增加,促進入睡;而明亮環境會抑制褪黑激素並促使皮質醇分泌,使入睡變困難。

-

睡眠壓力(體內平衡睡眠驅動力)是一種內部計時器,提醒寶寶需要睡覺。這與生理時鐘協同作用,幫助寶寶在適當時間入睡。從4個月起,寶寶會出現自然的小睡時間窗口,如上午9-10點、中午12-2點及晚上6-7點,這些時間段寶寶較易入睡且睡眠品質較佳。

-

與母親的親密接觸對新生兒睡眠壓力有顯著影響。研究發現,與母親分離的新生兒自主神經系統活動(壓力指標)增加176%,而安靜睡眠(最具恢復性的睡眠階段)減少86%。皮膚接觸能調節體溫、降低壓力荷爾蒙分泌,改善睡眠模式,反之,單獨睡覺可能破壞這些自然調節機制,增加壓力並影響未來的自我調節能力。

-

環境調整有助於生理時鐘的建立與睡眠品質提升。例如白天保持明亮、夜晚降低燈光、創造安靜舒適的睡眠環境,以及使用包巾減少莫羅反射,都能幫助寶寶更安穩地睡眠。

綜合以上,新生兒的睡眠壓力與生理時鐘調節是一個逐步發展的過程,受到內在荷爾蒙分泌、睡眠驅動力以及外在環境和親子互動的共同影響。父母可透過親密接觸與環境調整,幫助寶寶建立良好的睡眠習慣與生理時鐘。