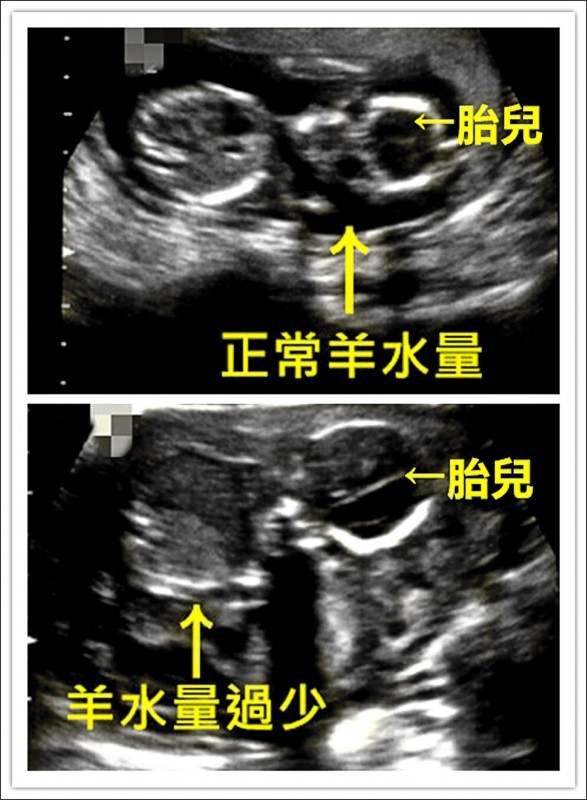

羊水過多與羊水過少皆屬於孕期異常羊水量的狀況,對胎兒及孕婦均可能帶來風險,兩者的成因、影響及應對策略有所不同。

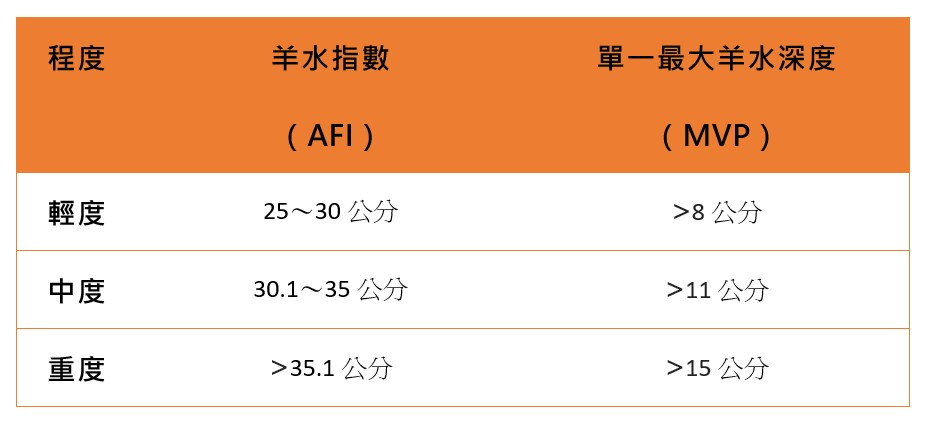

羊水過多(羊水過多症)

定義與成因:

- 羊水量超過正常範圍(AFI值大於25公分)。

- 常見原因包括多胞胎、胎兒畸形(如水腦)、胎兒消化道阻塞、妊娠糖尿病、胎兒尿液產生過多、胎盤功能異常及胎兒心臟問題等。

影響:

- 子宮過度擴張,增加早期宮縮與早產風險。

- 羊膜破裂機率提高,可能導致羊水流失。

- 胎兒位置不穩定,易翻轉,增加分娩困難。

- 可能伴隨胎兒畸形或健康問題。

應對策略:

- 羊水引流術:透過放掉多餘羊水,減輕子宮負擔,降低早產風險。

- 藥物治療:使用藥物減少胎兒尿量,控制羊水量。

- 持續監測胎兒狀況與羊水量,必要時調整治療方案。

羊水過少(羊水減少症)

定義與成因:

- 羊水量低於正常範圍(四個象限最深值總和小於5,AFI值小於5公分)。

- 常見原因包括胎膜破裂(羊水流失)、胎兒腎臟發育不良或泌尿道阻塞、胎盤功能不佳(如孕婦高血壓、腎臟病)等。

影響:

- 胎兒可能因羊水不足而受壓,影響正常發育與生長。

- 增加胎兒窘迫、早產及死亡風險。

- 可能導致胎兒生長受限。

應對策略:

- 找出並積極治療病因,如控制孕婦相關疾病。

- 建議孕婦多休息、保持適當水分攝取,避免劇烈運動與壓力。

- 臨床上可透過羊膜腔灌注溫和的電解質等張溶液來補充羊水(部分國際研究支持)。

- 持續監測胎兒健康狀況,必要時考慮提前分娩。

總結比較表

| 項目 | 羊水過多 | 羊水過少 |

|---|---|---|

| 定義 | AFI > 25 cm | AFI < 5 cm |

| 常見成因 | 多胞胎、胎兒畸形、妊娠糖尿病等 | 胎膜破裂、胎兒腎臟異常、胎盤功能差 |

| 主要風險 | 早產、胎兒位置異常、羊膜破裂 | 胎兒受壓、發育受限、胎兒窘迫 |

| 主要處理 | 羊水引流、藥物減少尿量、監測 | 補充羊水(灌注)、休息、控制病因 |

以上資訊有助於孕婦及醫療人員針對羊水異常採取適當的監測與治療措施,保障母嬰健康。