氣質分類在心理學與育兒中的應用主要體現在以下幾個方面:

1. 心理學中的氣質定義與分類

氣質(Temperament)指的是個體在行為上的一致性差異,這些差異基於生物學因素,且相對獨立於後天學習、價值觀和態度。氣質反映了個體的情緒反應、注意力、自我調節等行為特徵,且這些特徵在生命週期中具有一定的穩定性。

氣質的分類有多種理論,較著名的包括:

-

Thomas與Chess的三種氣質類型:

- 好養型(Easy babies):生理規律、適應性高、情緒愉悅,約佔40%。

- 慢吞吞型(Slow to warm-up babies):活動量低、適應慢、情緒負向,約佔15%。

- 難養型(Difficult babies):規律性低、排斥新刺激、情緒強烈負向,約佔10%。

-

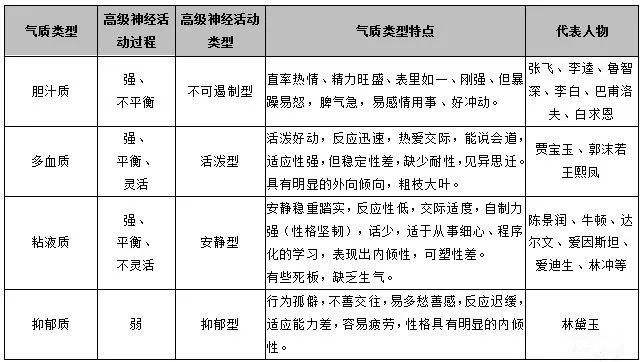

古希臘四氣質說:

- 膽汁質、多血質、粘液質、抑鬱質,這是基於體液理論的分類,雖缺乏現代科學依據,但在行為特徵描述上仍有參考價值。

-

巴甫洛夫神經活動類型:

- 興奮型、活潑型、安靜型、抑制型,這些類型基於神經系統的興奮與抑制特性,對氣質的科學分類提供了基礎。

2. 育兒中的氣質應用

氣質分類在育兒中具有重要指導意義,能幫助父母和教育者理解孩子的行為特點,並採取適合的教養策略:

-

針對不同氣質類型調整教養方式:

- 對好養型嬰兒,育兒相對容易,父母可保持穩定的生活節奏。

- 對慢吞吞型嬰兒,需給予更多適應時間和耐心,避免強迫其快速適應新環境。

- 對難養型嬰兒,父母需特別注意情緒管理,提供安全感並避免過度刺激。

-

促進親子互動與情緒調節: 了解孩子的氣質特點,有助於父母調整溝通方式,增強親子關係,並幫助孩子學習自我調節情緒和行為。

-

預防行為問題: 透過氣質評估,早期識別可能的行為困難,及時介入,減少未來心理或行為問題的發生。

總結

氣質分類在心理學中提供了理解個體行為差異的生物學基礎,並在育兒實務中成為調整教養策略的重要工具。透過對氣質的認識,父母和教育者能更有效地支持孩子的發展,促進其心理健康與適應能力。