社會文化觀點下,寶寶的氣質與育兒觀念存在明顯差異,主要體現在以下幾個方面:

1. 寶寶氣質的先天與後天互動

寶寶的氣質主要是由遺傳因素決定,表現為寶寶對不同情境的固有反應模式,如活潑、害羞、易怒等,這些氣質特質在心理學中被細分為多個向度(如活動量、情緒反應強度、適應性等)。然而,氣質並非固定不變,隨著寶寶成長,透過日常生活經驗、社交互動及父母的教養方式,氣質會逐漸塑造成個性。

2. 文化脈絡對氣質與育兒的影響

個體生活在特定文化脈絡中,父母的教養方式深受文化價值觀影響,這不僅影響寶寶氣質的發展,也反過來影響父母對寶寶氣質的理解與回應。不同文化對於寶寶氣質的接受度和期待不同,進而形成多元的育兒觀念。例如,有些文化可能偏好安靜順從的氣質,另一些則鼓勵活潑外向,這些文化差異會影響父母如何調整教養策略以符合寶寶的氣質特質。

3. 氣質與育兒策略的適配性(Goodness of Fit)

根據「適配度」理論,當寶寶的氣質特質與父母的教養方式相匹配時,寶寶能獲得最佳的發展環境,形成健康的自我概念與穩定的自尊;反之,若氣質與教養方式不合,可能導致發展偏差。因此,父母需根據寶寶的氣質特點調整育兒方式,這也反映出育兒觀念的靈活性與文化適應性。

4. 氣質評估與育兒觀念的多元化

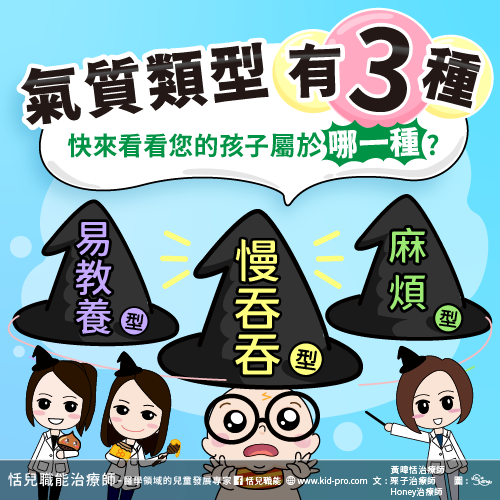

不同學者對氣質的分類與評估標準不盡相同,如Thomas與Chess提出九大氣質向度,Buss與Plomin則分為情緒性、活動量和社會性三大向度。這些理論框架幫助父母更科學地理解寶寶氣質,並根據不同氣質特質採取相應的育兒策略,反映出育兒觀念從單一標準向多元化、個別化轉變。

綜合來看,社會文化觀點強調寶寶氣質與育兒觀念的互動關係,認為氣質是先天與後天環境交互作用的結果,而育兒觀念則深受文化背景影響,兩者需達到適配才能促進寶寶健康發展。這種觀點促使父母在育兒過程中更注重尊重寶寶的個別差異,並靈活調整教養方式以符合文化與個體需求。