何時該考慮進一步檢查(如X光、抽血)?

通常在以下情況下應考慮進一步檢查:

-

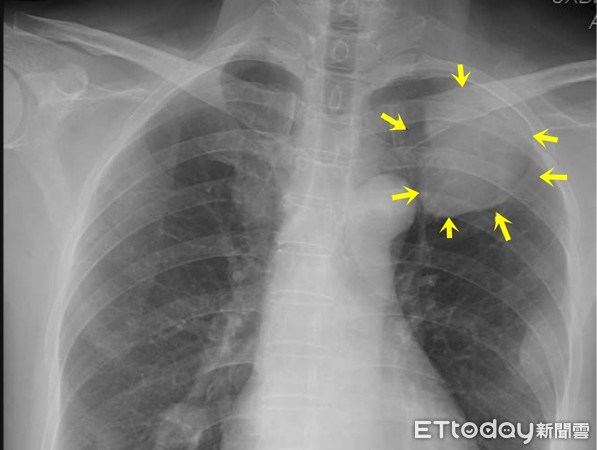

出現明顯症狀或異常體徵時,如不明原因的體重減輕、出血、身體腫塊、持續疼痛或腫脹,這些可能代表身體結構或功能異常,需立即就醫並接受進一步檢查(如X光、抽血、超音波等)。

-

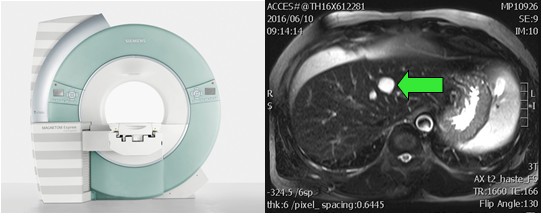

健康檢查中發現異常指標(紅字)時,如血液、尿液或影像檢查結果異常,醫師會根據異常項目建議進一步檢查,例如幽門螺旋桿菌檢測、大腸鏡、甲狀腺細針穿刺或骨質密度檢查等。

-

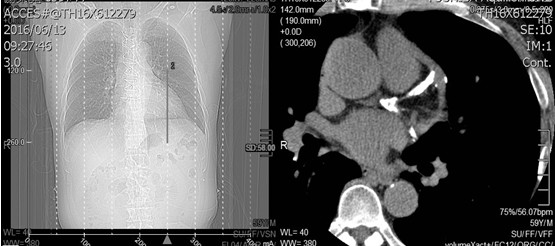

有家族病史或高風險因素者,如家族癌症史、慢性病患者、抽菸者,建議提早或增加檢查頻率,並針對特定部位做進階影像檢查(如胸部X光、低劑量電腦斷層)。

-

年齡達到特定階段,例如30歲開始做第一次全身性健康檢查,40至65歲建議每2至3年做一次,65歲以上則建議每年檢查一次,依檢查結果及醫師建議決定是否需進一步檢查。

-

症狀無法透過體檢明確診斷時,醫師會建議使用X光等影像學檢查來確認病因,例如胸痛、咳嗽持續不退或關節疼痛等。

-

慢性疾病監控或癌症治療追蹤,如癌症患者治療後5年內需密集追蹤,包含影像學和腫瘤標記檢查,5年後若醫師判定無需追蹤,則可回歸一般健康檢查。

常見進一步檢查項目與適用情況

| 檢查項目 | 適用情況與目的 |

|---|---|

| X光攝影 | 疑似肺部感染、肺結核、骨折、關節異常、腫瘤篩檢等。 |

| 血液檢查 | 評估血球數量、肝腎功能、血糖、血脂、感染指標等。 |

| 超音波 | 檢查腹部器官(肝、膽、腎、胰、脾)結構異常。 |

| 內視鏡 | 胃腸道潰瘍、息肉、腫瘤等病變評估。 |

| 大腸鏡 | 健檢紅字或家族癌症史者,預防結腸直腸癌。 |

| 骨質密度檢查 | 骨質疏鬆風險評估。 |

| 甲狀腺功能檢查 | 甲狀腺功能異常疑慮時。 |

總結

- 無症狀者可依年齡及風險因素定期做健康檢查,異常時再進一步檢查。

- 有症狀或檢查異常者應儘速接受醫師評估並進行相關檢查。

- 高風險族群(家族史、慢性病、抽菸等)應提早並加強檢查頻率。

這樣的策略有助於早期發現疾病,及早治療,維持健康。