寶寶半夜想出去玩耍的行為解析

常見現象與原因

寶寶半夜醒來,表現出想玩耍、躁動不安,甚至哭鬧,是許多家長常見的困擾。這種行為背後可能涉及多種生理、心理與環境因素:

- 作息混亂:嬰幼兒沒有明確的時間概念,他們是透過「事件順序」來理解生活節奏,例如「吃飯→玩耍→洗澡→睡覺」。如果晚上外出或回家時間較晚,打亂了原本的作息,寶寶可能會因為「還沒玩夠」而表現出想繼續玩耍,導致入睡困難或半夜醒來想玩。

- 白天活動與睡眠失衡:白天小睡過多或過少都可能影響夜間睡眠。白天睡太多,夜間睡眠壓力不足,寶寶容易半夜醒來且精神好;白天睡太少,過度疲勞反而可能讓寶寶夜醒時更躁動、哭鬧。

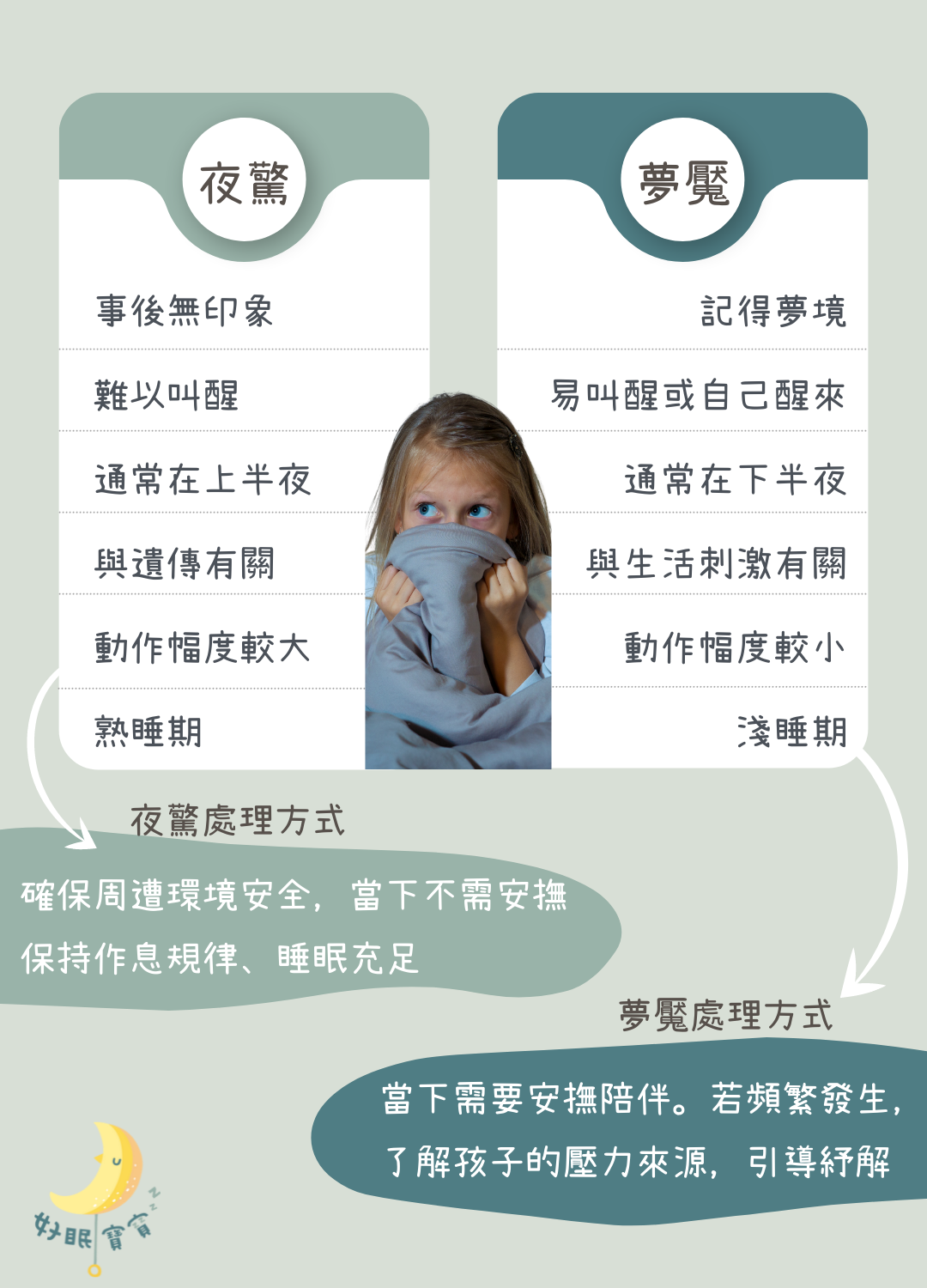

- 感官刺激過度:過多的聲光刺激(如電視、手機、外出環境的噪音與光影變化)可能讓寶寶神經系統過度興奮,晚上不易入睡或睡眠品質差,甚至出現夜驚。

- 分離焦慮與安全感不足:6個月以上的寶寶可能因分離焦慮或主要照顧者陪伴不足,夜間醒來時更需安撫,表現出想玩耍或黏人。

- 環境改變與認床:外宿或環境改變時,寶寶可能因不熟悉而難以入睡,表現出想玩耍或躁動,這與「認床」現象有關。

行為背後的心理機制

嬰幼兒無法用語言明確表達需求,當他們覺得「還沒玩夠」或「環境改變」時,唯一能做的就是躁動、哭鬧或表現出想玩耍。這並非「壞習慣」,而是大腦發展與環境適應的過程。家長若能理解寶寶的需求與發展階段,就能更從容應對。

家長可以怎麼做

- 維持規律作息:盡量固定每天的活動與睡眠時間,避免晚上過度外出或延遲回家。

- 觀察白天小睡:根據寶寶年齡調整白天小睡次數與長度,避免過多或過少。

- 減少睡前刺激:睡前1~2小時避免聲光刺激,營造安靜、昏暗的睡眠環境。

- 建立睡前儀式:固定的睡前流程(如洗澡、講故事、輕柔音樂)有助寶寶安心入睡。

- 夜醒時溫柔安撫:半夜醒來時,以輕拍、低語安撫,避免開燈、陪玩,以免強化夜醒行為。

- 理解與接納:夜醒與想玩耍是寶寶成長過程的一部分,家長無需過度焦慮,隨著年齡增長與作息穩定,多數情況會自然改善。

何時需尋求專業協助

如果寶寶頻繁夜醒、哭鬧不止,伴隨呼吸急促、盜汗等異常症狀,或影響白天活動與發展,建議諮詢兒科醫師或兒童睡眠專家,排除生理或睡眠障礙問題。

總結:寶寶半夜想出去玩耍,多與作息混亂、白天活動失衡、感官刺激過度、安全感不足或環境改變有關。家長可透過規律作息、減少刺激、建立睡前儀式與溫柔安撫來改善,並理解這是寶寶成長階段的正常現象。