拜床母是台灣民間一種專門為嬰兒安撫與守護的傳統祭拜習俗,主要目的是祈求嬰兒「晚上好睡、好帶」,並保佑孩子健康平安成長。拜床母的儀式通常從嬰兒出生第3天開始,並持續到孩子16歲成年,期間在特定日子(如滿月、七夕等)或嬰兒夜哭、生病時進行祭拜。

拜床母的主要特色包括:

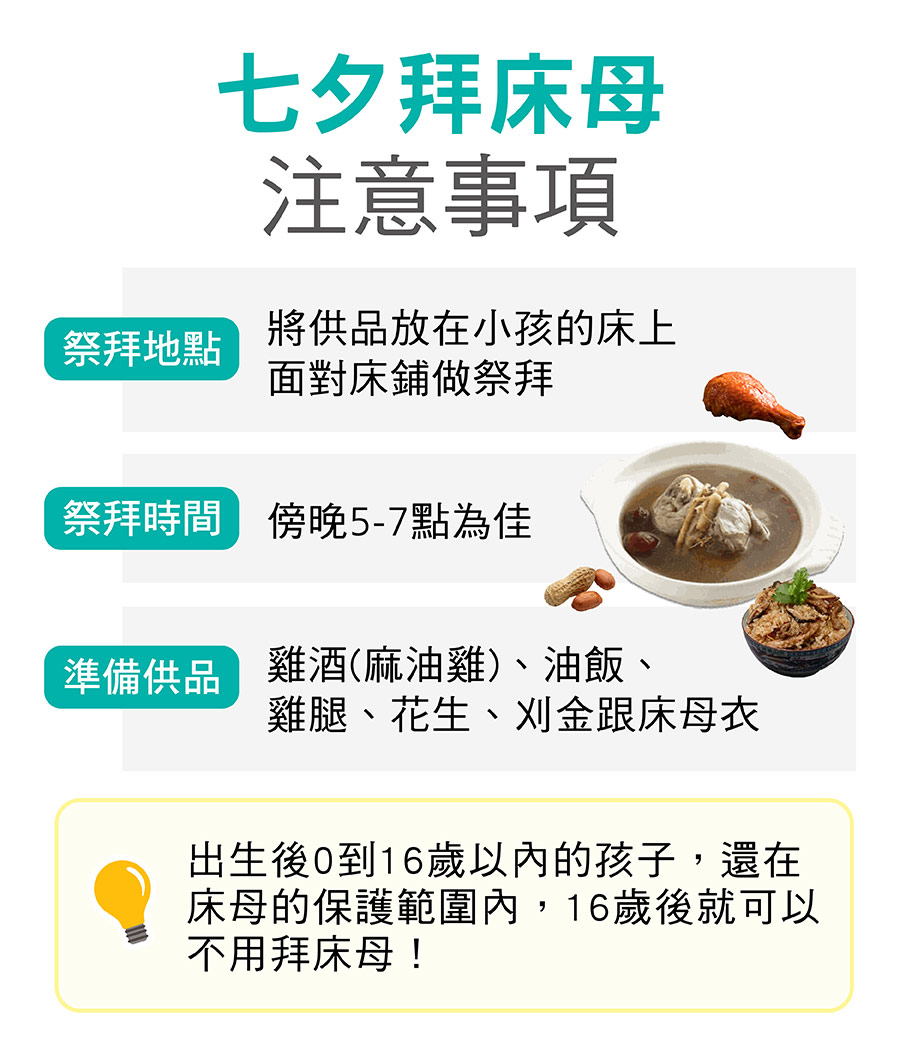

- 供品:常見有油飯、麻油雞、雞腿、雞酒、花生等,素食者則改用鮮花、水果或糕點。

- 時間與地點:多於下午5點至7點(酉時)在嬰兒床上或床頭設小供桌祭拜。

- 祭拜流程:擺供品、焚香三柱、誦念祝福口訣、焚燒床母金紙與床母衣,完成後迅速收供品,避免供品停留過久。

- 信仰意涵:床母被視為夜晚守護嬰兒的神明,嬰兒睡覺時的哭笑被認為是床母在逗弄安撫,拜床母可減少嬰兒哭鬧,讓寶寶乖巧好帶。

與其他民間安撫嬰兒的習俗相比,拜床母具有以下不同點:

| 項目 | 拜床母 | 其他民間安撫嬰兒習俗 |

|---|---|---|

| 對象 | 床母(守護嬰兒夜晚的神明) | 可能是註生娘娘、七娘媽、土地公等多種神明 |

| 時間點 | 從嬰兒出生第3天起持續祭拜 | 多集中於出生初期或特定節日,如滿月、百日等 |

| 目的 | 祈求嬰兒夜晚安睡、少哭鬧 | 祈求嬰兒健康、平安、長壽,或驅邪避凶 |

| 供品 | 油飯、麻油雞、雞腿、雞酒等 | 依地區與神明不同,供品多樣,有時以藥草、香火為主 |

| 儀式特色 | 焚燒床母金紙與床母衣,快速收供品 | 可能有搖籃搖動、掛符、點燈等多種形式 |

其他安撫嬰兒的習俗多半著重於驅邪避凶、祈福健康,並不特別強調夜晚守護的角色,也沒有像拜床母般持續至成年。拜床母的獨特之處在於其專司夜間守護,且有固定的祭拜流程與禁忌,形成一套完整的育兒信仰體系。

所以,拜床母是台灣特有的嬰兒安撫與守護習俗,強調夜晚的守護神角色,並以特定供品與儀式祈求嬰兒安睡與健康成長,與其他民間安撫嬰兒習俗在對象、時間、目的及儀式細節上皆有明顯差異。