聯考時代建中入學的競爭非常激烈,錄取率約在20%至30%以下,考生必須在考試中幾乎全對才能有機會錄取,錯題數超過5題就很難進入建中。當時的「扣分制度」非常嚴苛,每科錯一題就可能被淘汰,總分若未達約620分也無法錄取建中。

具體來說,30年前北區聯考錄取率不到30%,許多考生只能選擇私立高中或五專,能考上公立高中職的學生大約是同年齡台灣人口的前40%。七年級生經歷的聯考被形容為「地獄模式」,競爭壓力極大,畢業後還要面對激烈的就業市場。

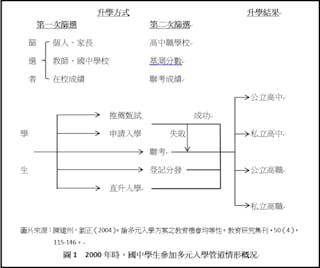

聯考制度以筆試分數高低決定錄取,篩選方式簡單且相對公平,讓不同社經背景的學生能透過考試競爭取得升學機會,被視為類似古代科舉的公平競技場。不過,這種制度也因「一試定終生」和學生壓力大而受到批評,後來才逐步被多元入學方案取代。

所以,聯考時代建中入學的競爭不僅激烈且殘酷,考生必須在考試中表現近乎完美才能脫穎而出,錄取率低且淘汰標準嚴格,是當時台灣高中升學競爭的代表。