結婚與生子的先後順序及其社會認知主要呈現以下幾個面向:

1. 傳統社會認知與流程

在傳統觀念中,結婚與生子的順序是明確且固定的,通常是「先結婚,後生子」。結婚本身是一個嚴謹且有固定流程的社會儀式,包括求婚、提親、訂婚、迎娶、婚禮及結婚登記等六大步驟,這些流程不宜隨意更換,強調雙方及家族的認可與法律保障。

2. 婚育順序的社會意義

根據研究,我國民眾普遍認為婚姻與生育是有先後順序的連續體,呈現「戀愛→結婚→生育」的典型生命周期。婚姻態度被視為生育的前置條件,婚後生育的決策也會考慮養育與照顧等外在條件。這種觀念反映出社會對於家庭結構的期待與穩定性的重視。

3. 現代變化與多元現象

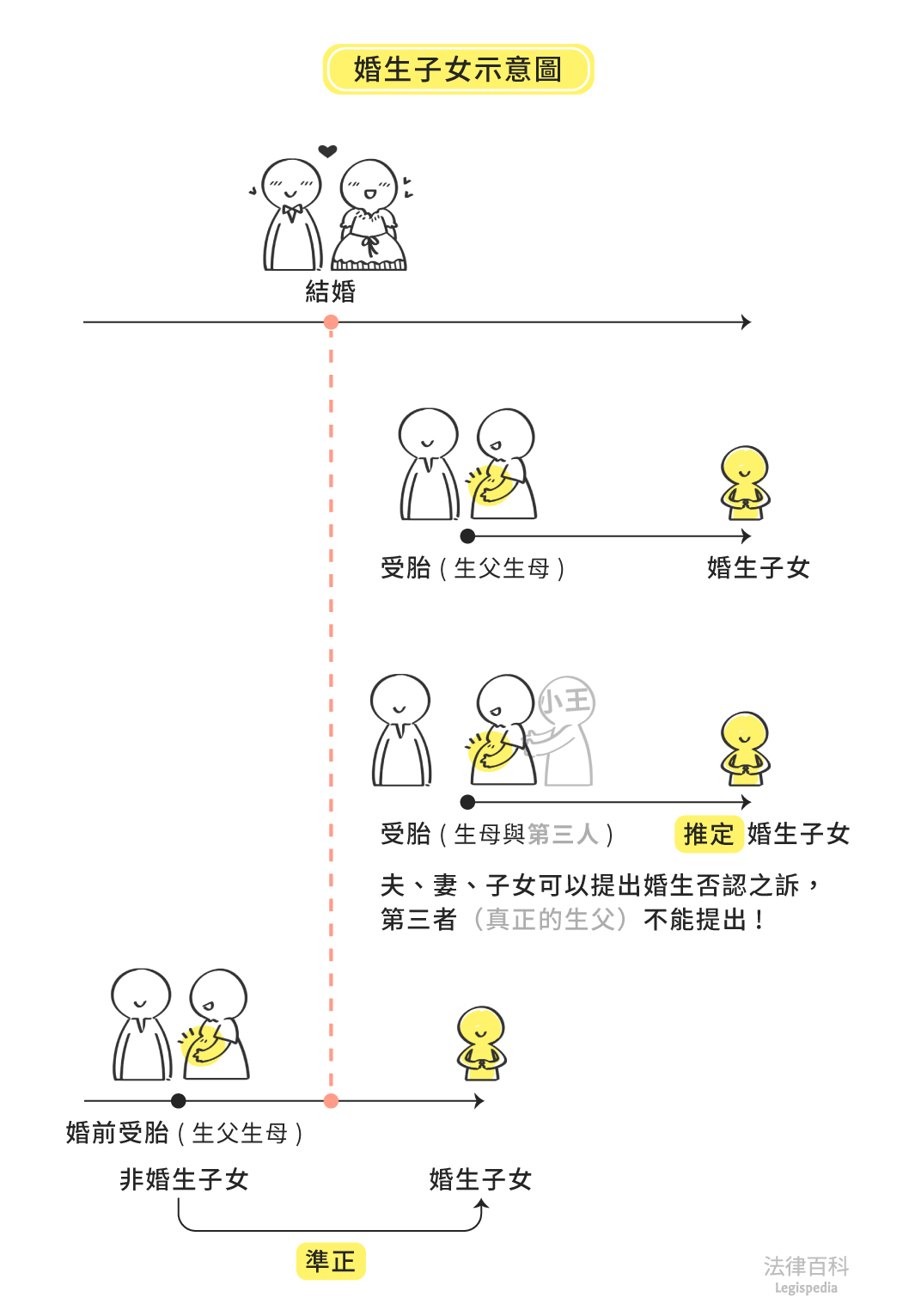

隨著社會開放與價值多元化,未婚懷孕和奉子成婚的現象逐漸增多,尤其在青少年中更為明顯,這使得「先生子再結婚」的情況變得較為普遍。然而,從實務經驗來看,有些人仍建議先結婚再懷孕,認為先結婚有助於雙方磨合,減少離婚風險,並為孩子提供較穩定的成長環境。

4. 政策與社會支持

在鼓勵婚育的政策上,許多國家(包括我國)推動友善家庭政策和兒童照顧服務,協助父母平衡工作與家庭生活,這些政策旨在支持父母的養育責任,無論生育順序如何,都強調提供適合的家庭資源。

總結

- 傳統觀念強調「先結婚後生子」的順序,並有嚴謹的結婚流程作為社會認可的基礎。

- 現代社會則出現更多元的婚育模式,包括未婚生子與奉子成婚,但社會普遍仍認為先結婚有助於家庭穩定。

- 政策面則致力於提供支持,減輕父母的養育負擔,促進家庭與兒童福祉。

這些觀念與現象反映了社會文化的演變與多元價值的共存。