腸絞痛與嬰兒哭鬧時間的關係及統計數據分析如下:

腸絞痛定義與診斷標準

腸絞痛通常指嬰兒在餵食正常且無其他疾病的情況下,持續出現無法安撫的哭鬧。臨床上常用「333準則」來判斷腸絞痛:

- 每天哭鬧超過3小時

- 每週超過3天

- 持續超過3週

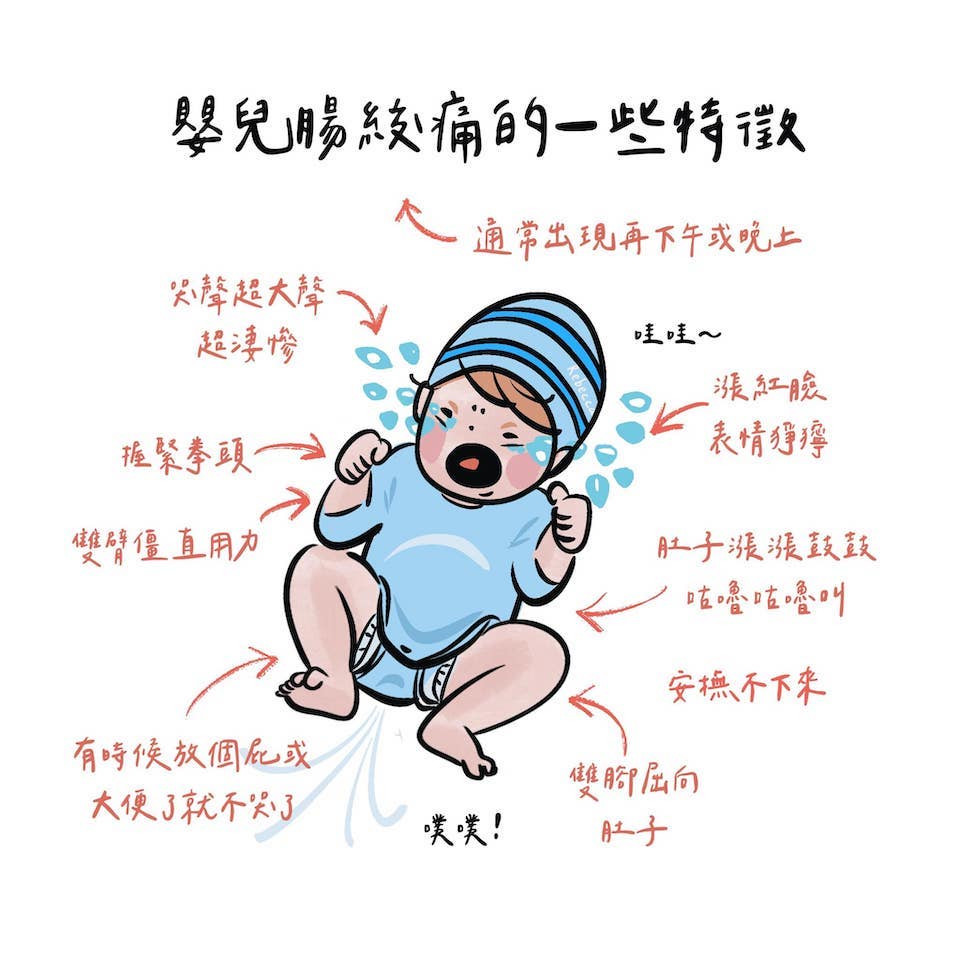

這些哭鬧多伴隨尖叫大哭、精神緊繃,且可能有脹氣、排氣多、溢吐奶或排便不順等症狀。

腸絞痛與哭鬧時間的關係

- 腸絞痛多發生於嬰兒出生後的前三個月,尤其是6週大以前哭鬧時間較長,約每天100至120分鐘,隨著年齡增長,哭鬧時間會逐漸減少,12週大時約降至每天68分鐘。

- 腸絞痛的哭鬧有明顯的時間高峰,通常在傍晚4點至8點及半夜零時前後,寶寶會突然尖聲哭叫,哭鬧時間可持續數小時。

腸絞痛的可能原因

- 嬰兒腸壁神經發育不成熟,導致腸道蠕動不規則,蠕動過快造成腸道痙攣疼痛

- 對配方奶粉蛋白質過敏

- 乳糖不耐症

- 腸道菌叢失衡或消化功能不佳(如脹氣、排氣多、排便不順)。

舒緩方式

常見的舒緩方法包括按摩、使用乳糖分解酵素、益生菌補充,以及「5S法」(搖晃、側躺、吸吮、包裹、聲音安撫)等。

總結表格:嬰兒腸絞痛與哭鬧時間關係

| 項目 | 內容說明 |

|---|---|

| 典型哭鬧時間 | 每天超過3小時,傍晚4-8點及半夜零時前後高峰 |

| 哭鬧持續週期 | 超過3週 |

| 嬰兒年齡 | 多發生於出生後前三個月,尤其6週大前哭鬧時間較長 |

| 哭鬧平均時間 | 6週大前約100-120分鐘/天,12週大約68分鐘/天 |

| 可能原因 | 腸壁神經未成熟、配方奶過敏、乳糖不耐、腸道菌叢失衡 |

| 舒緩方法 | 按摩、酵素、益生菌、5S法等 |

以上資訊可幫助家長理解腸絞痛與嬰兒哭鬧時間的關係,並提供有效的舒緩策略。