早產兒體重追蹤與醫護人員建議的營養管理重點如下:

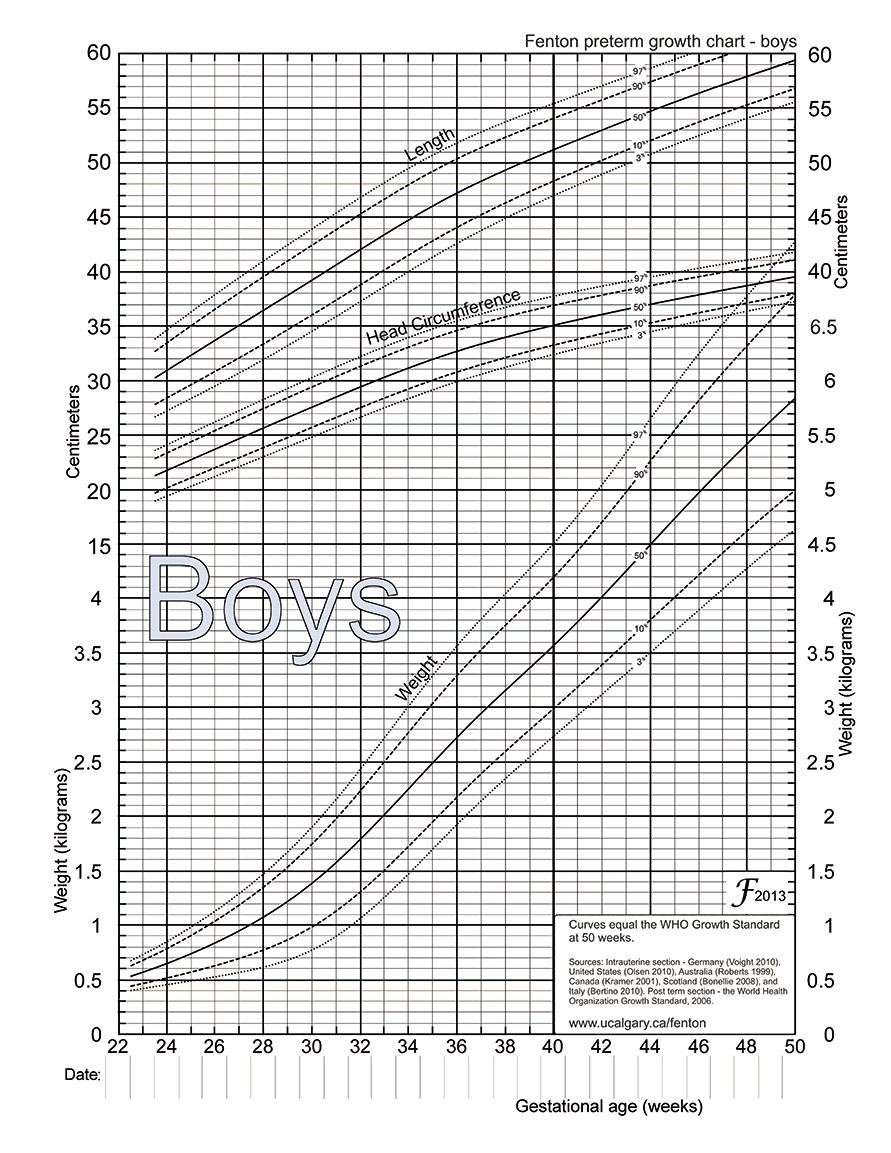

1. 早產兒體重追蹤的重要性與指標

- 早產兒(尤其是極低出生體重<1500克者)容易併發多種疾病,如呼吸窘迫症、腦部白質軟化症、壞死性腸炎等,需密切追蹤其生長與發展狀況。

- 追蹤時間點通常安排在矯齡6、12、24個月,並持續關注神經學、認知發展及學習障礙的可能。

- 早期偵測動作發展異常(如5個月時趴著頭無法挺直、6個月不會翻身、8個月不能獨坐)有助於及早介入。

2. 醫護人員建議的營養管理

- 早期營養介入非常關鍵,出生後5天內開始補充胺基酸(約3 g/kg/日)可促進體重、頭圍及身高的成長,並降低日後體重過輕的比例。

- 對極低體重早產兒(ELBW,體重<1000克)來說,增加熱量與蛋白質攝取能提升18-22個月時的心理發展指數(MDI),每增加10 kcal/kg/日熱量,MDI可提升4.6分,每增加1 g/kg/日蛋白質,MDI可提升8.2分。

- 微量營養素如銅、鋅、鐵的補充對腦部發展也非常重要,尤其是鐵的補充可預防嬰兒期缺鐵造成的長期影響。

- 出院後建議盡量哺餵母乳,因母乳是早產兒最佳的營養來源,有助於生長與免疫力提升。

3. 追蹤與照護建議

- 台灣早產兒基金會推動全國性追蹤計畫,設立Level II早產兒追蹤門診,協助早期發現問題並進行療育。

- 家長可利用兒童健康手冊及學前發展檢核表,配合醫療團隊進行早期發展監測。

綜合來看,早產兒的體重追蹤與營養管理需結合定期發展評估與個別化營養補充,尤其注重蛋白質、熱量及微量元素的攝取,並鼓勵母乳哺餵,以促進其健康成長與神經認知發展。