台灣社會中,家長對孩子學習注音符號的焦慮已成為一種普遍且顯著的社會現象。這種焦慮主要源自家長擔心孩子若未在幼兒園階段學會注音,進入小學後會面臨學習困難,影響語文能力的起跑點。

具體表現包括:

-

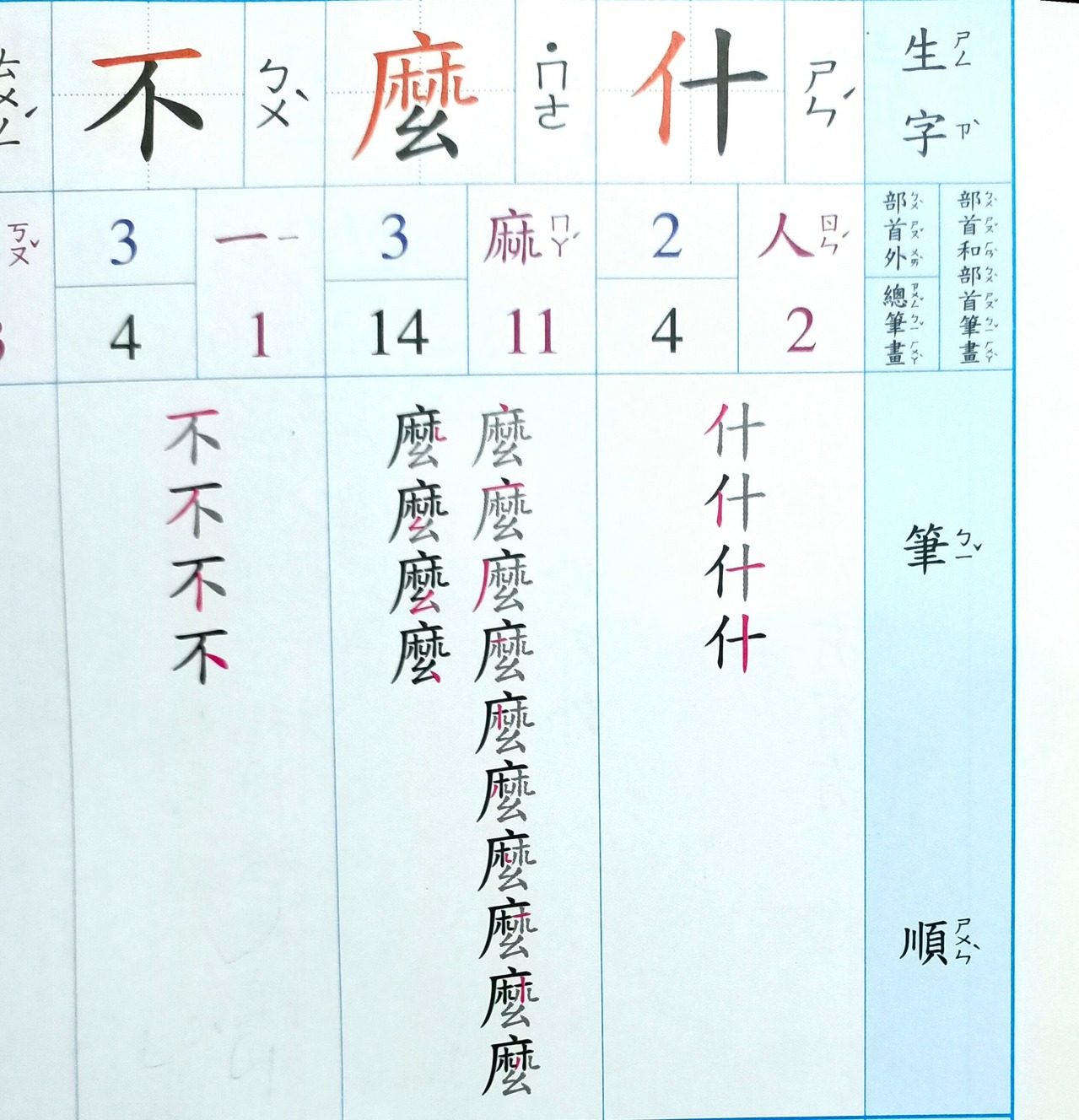

公幼與私幼在注音教學上的差異:教育部規定注音符號教學為小學一年級上學期前10週的國語課程內容,並非幼兒園必修課程。然而,私幼普遍會在幼兒園階段教注音,且教學起點不一,有的從小班開始,有的則是大班下學期;公幼則多半只讓孩子有初步概念,未進入拼音教學。這種政策上的模糊與實務上的差異,造成家長對於孩子是否「輸在起跑點」的恐慌。

-

家長行為的改變:為了讓孩子能順利接軌小學課程,部分家長會在孩子大班時期將孩子從公幼轉到私幼,或是尋找正音班、小一先修班進行暑期特訓,期望孩子能提前掌握注音符號。

-

社會與教育壓力:小學開學後的「注音大會考」成為孩子人生中的第一次重要評量,注音成績不僅影響孩子的學習自信,也成為家長焦慮的來源之一。

此外,這種焦慮反映出家長對「學習」的理解與期待,也影響親子關係。部分專家指出,家長的焦慮可能導致過度強調學習成績,忽略了孩子的學習興趣與成長需求,甚至造成孩子在母語學習環境中的困境。這是台灣社會中一個值得關注的公共議題,涉及教育政策、家庭教育觀念與兒童發展的多重層面。

所以,家長焦慮與注音學習的社會現象,反映出台灣教育制度與家庭期待間的張力,以及家長對孩子語文能力起跑點的高度關注,這種焦慮不僅影響孩子的學習經驗,也牽動整體教育環境的變化。