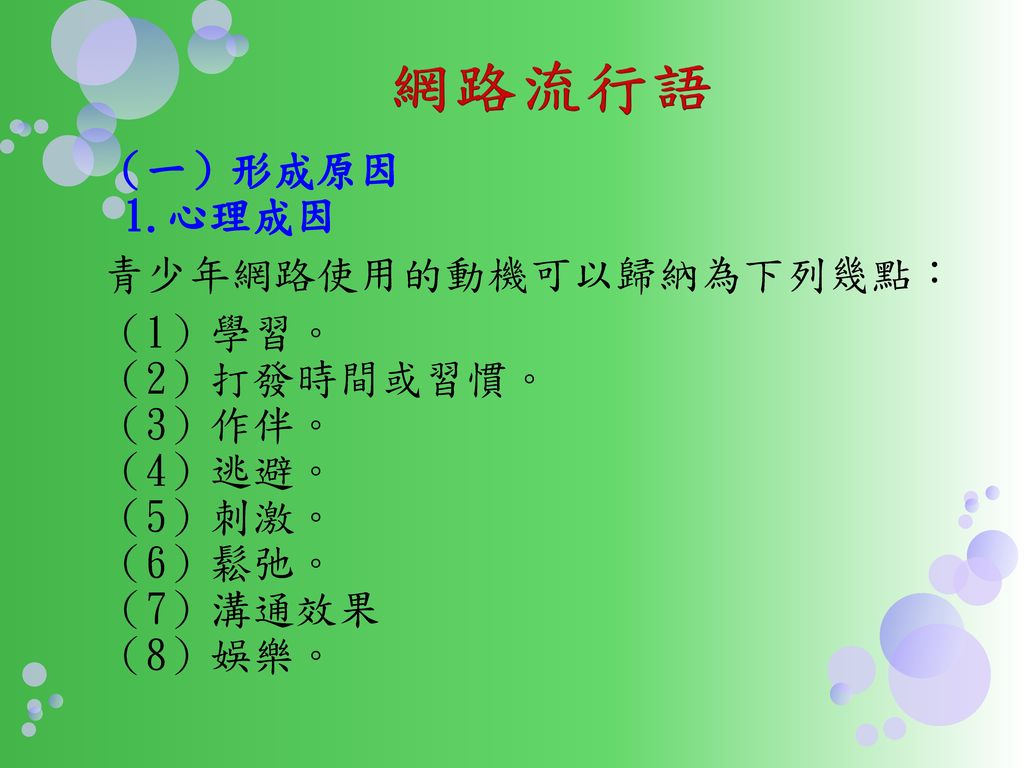

國小生模仿網路流行語的動機與現象,主要可以從以下幾個面向來理解:

動機:

- 社交認同與融入群體:國小生使用網路流行語,往往是為了在同儕間建立共同語言,增加彼此的親近感與歸屬感。這些流行語成為他們社交互動的橋樑,幫助他們融入朋友圈。

- 模仿與好奇心:孩子們對新鮮事物充滿好奇,看到網路上流行的詞彙或梗,會出於模仿心理嘗試使用,這也是他們學習語言和文化的一部分。

- 娛樂與幽默感:許多網路流行語帶有幽默、諧音或誇張的成分,國小生使用這些語言可以帶來歡笑和娛樂,增強互動的趣味性。

- 自我表達與身份認同:透過使用流行語,孩子們能表達自己的個性和時尚感,彰顯自己與眾不同或跟上潮流的能力。

現象:

- 流行語進入校園生活:許多網路流行語如「栓Q」(Thank you諧音)、「謝特」(shit諧音)等,已經被國小生廣泛使用,甚至出現在課堂上,影響課堂秩序。

- 語言創新與混用:學生們會將網路流行語與日常語言混合使用,形成獨特的校園語言文化,部分流行語因為諧音或搞笑效果而特別受歡迎。

- 教育挑戰:由於家長和老師對這些流行語了解不足,導致在教育和管理上存在困難,部分流行語甚至帶有不雅或不當含義,影響學生的語言使用習慣。

- 網路文化影響深遠:網路流行語不僅是語言現象,也反映了當代青少年的文化趨勢和價值觀,國小生作為網路文化的接收者和傳播者,展現出強烈的模仿與創造力。

綜合來看,國小生模仿網路流行語是社交需求、文化認同與娛樂心理的綜合體現,這種現象在校園中普遍存在,對教育者提出了新的挑戰與思考方向。