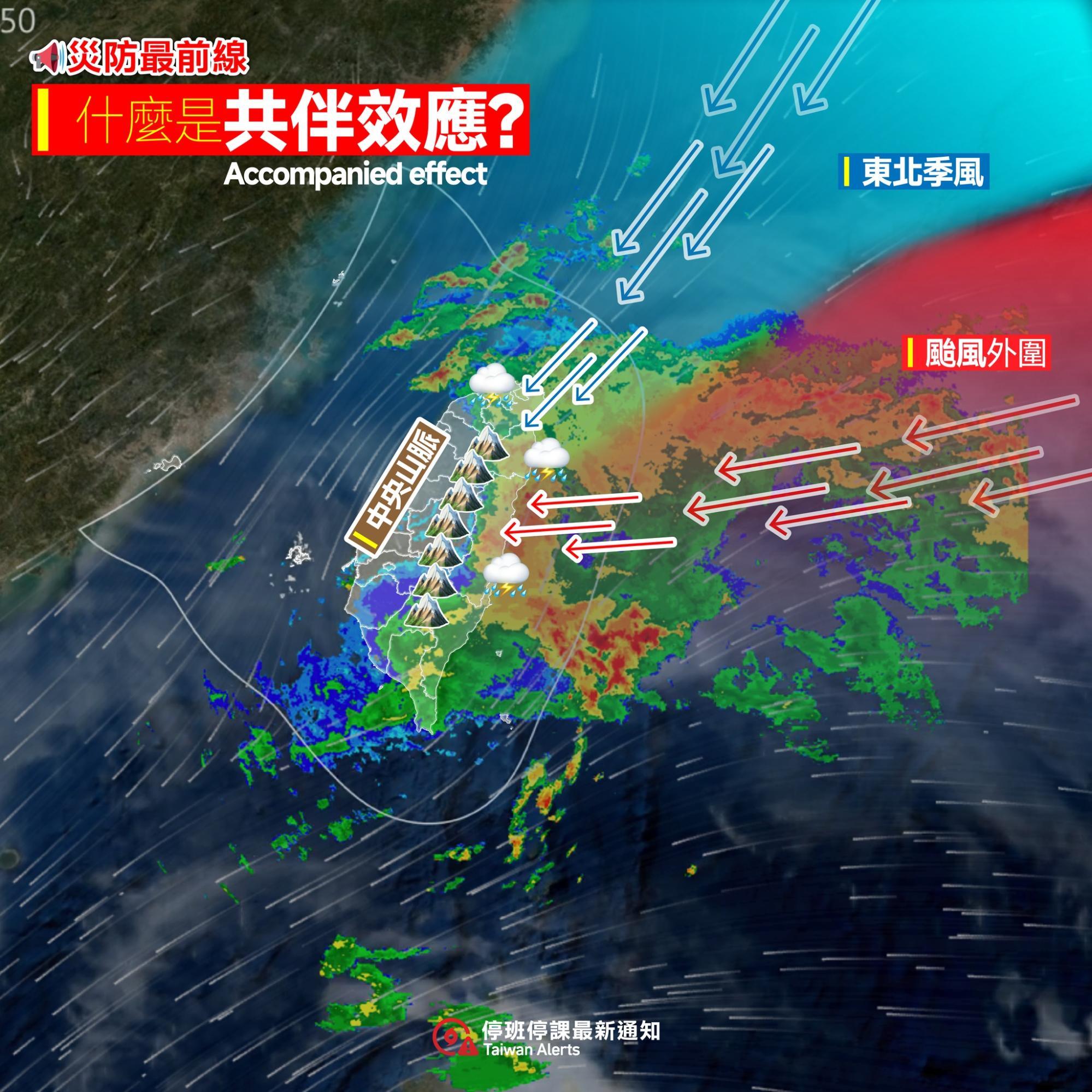

颱風共伴效應的定義與原理

共伴效應是指颱風的外圍環流與東北季風(或西南氣流)結合時,在特定地區產生持續且極端強降雨的現象。當這兩股空氣在台灣附近碰面時,冷、暖空氣交會,造成氣流的水平輻合、氣壓梯度和風力的局部增強。透過地形的輻合舉升作用,水蒸氣源源不斷地透過颱風的外圍環流輸送至台灣,容易造成極端且持續的降雨。

共伴效應的降雨特徵

在共伴效應影響下,台灣北部及東北部地區會出現以下特點:

降雨時間與強度:降雨時間長且連續,常連續降雨不斷,局部雨量集中且劇烈,短時間內可形成豪大雨。由於山地抬升作用,容易出現山區集中豪雨,河川氾濫、土石流風險增高。

其他氣象特徵:可能伴隨強風,通常伴隨濕冷天氣,溫度偏低。值得注意的是,颱風本身的風雨往往不是唯一災害,共伴效應帶來的雨量有時甚至會比颱風本身帶來更兇猛的災情。

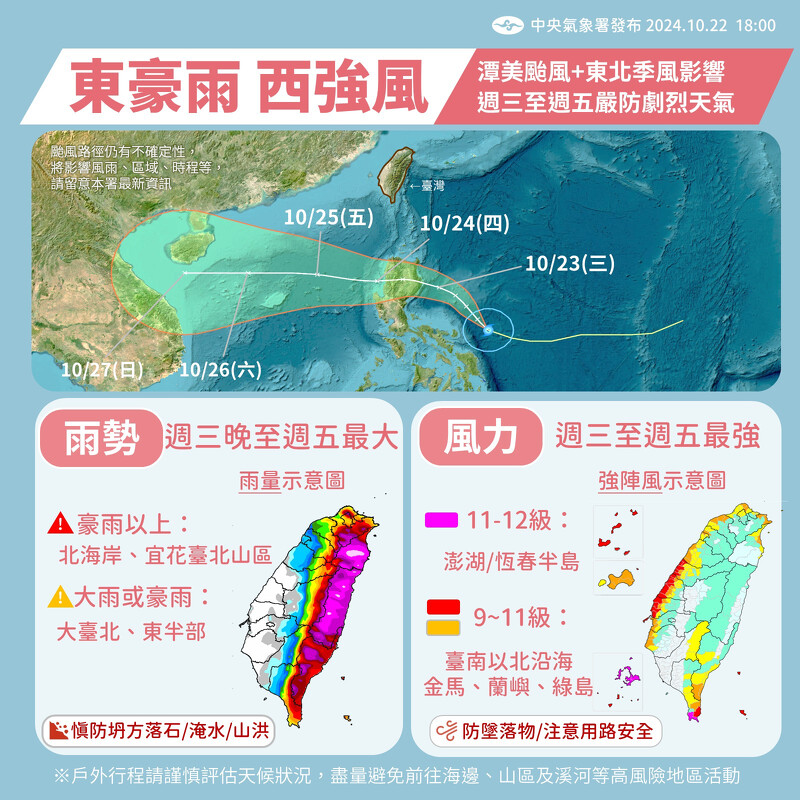

警戒區域分析

根據最近的颱風鳳凰事件(2025年11月),共伴效應影響的主要警戒區域包括:

超大豪雨等級區域:宜蘭平地及山區為超大豪雨等級,24小時累積雨量達500毫米以上。

大豪雨等級區域:花蓮、基隆北海岸及台東綠島為大豪雨等級。

豪雨等級區域:台東、屏東山區、恆春半島、新北平地、台北山區及桃園山區為豪雨等級。

其他受影響區域:基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島降雨機率高。中南部山區則為大雨等級。

歷史災例

共伴效應曾在多次颱風事件中造成嚴重災情。2001年的納莉颱風把台北變成水鄉澤國,2010年的梅姬颱風、2024年的山陀兒颱風,都是共伴效應帶來致災性降雨的結果。這些事件顯示共伴效應的威力不容小覷,需要提高警覺並做好防災準備。