根據台灣相關心理學研究與調查,結婚後夫妻在財務分配上的心理動態與行為模式主要呈現以下幾個重點:

-

財務分配的溝通與共識是維繫婚姻和諧的關鍵。研究指出,夫妻間不只是分配金錢,更重要的是理解彼此對金錢付出的看法與期待,透過溝通達成共識,才能避免因財務問題引發衝突。

-

財務決策權的態度與親密關係滿意度有顯著關聯。一項針對30對已婚夫妻的研究發現,男性在潛意識中偏好掌控大額支出決策,女性則偏好小額支出決策;而女性在明顯態度上對財務決策權的掌控欲較男性強。且女性對財務決策權的強烈掌控態度與親密關係滿意度呈負相關,顯示財務權力分配不均可能影響婚姻滿意度。

-

夫妻財產管理方式(合併帳戶或獨立帳戶)會影響消費行為。調查顯示,夫妻若採用合併帳戶,可能較容易出現無節制花費的情況;而獨立帳戶則有助於維持個人財務自主,但也需雙方協調家庭支出。

-

財務不忠與隱藏消費行為存在,且會影響消費決策。研究指出,伴侶間若有隱藏消費或財務不忠行為,會對個人消費決策產生負面影響,且財務約束能調節此種行為。

-

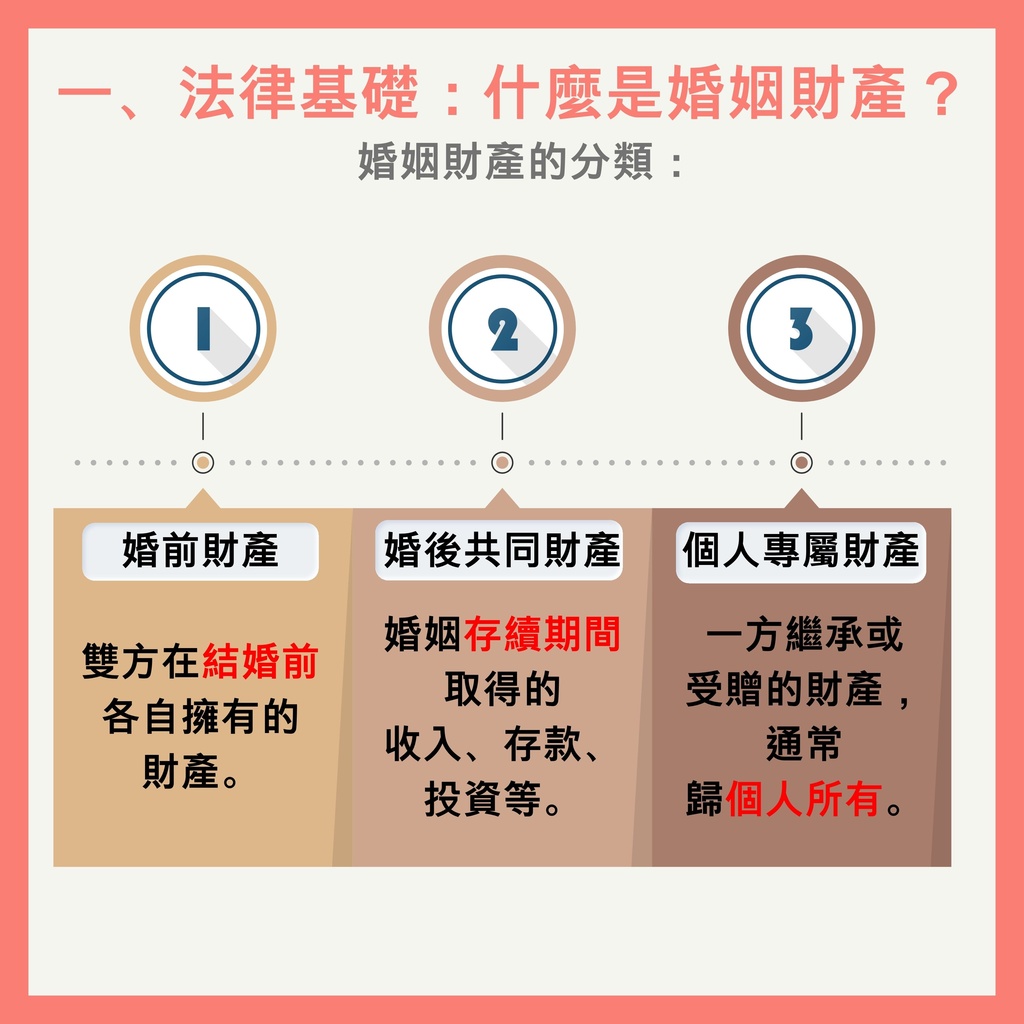

法律認知與態度影響夫妻財產分配行為。以高雄市已婚婦女為例,約半數婦女對夫妻財產法律認知不足,多數認同夫妻應共同分擔生活費,但對財產獨立性及債務獨立性認同度較低,且實際行為與態度存在落差。婦女普遍認為家務與照顧小孩應有財產價值肯定。

綜合以上,台灣夫妻在婚後財務分配的心理學研究顯示,溝通與共識建立、財務決策權的平衡、財產管理方式選擇及法律認知均是影響婚姻財務和諧與滿意度的重要因素。此外,隱藏消費與財務不忠行為也需被重視,以避免破壞夫妻信任。這些研究結果對於台灣夫妻如何有效管理婚後財務提供了實證依據與參考方向。