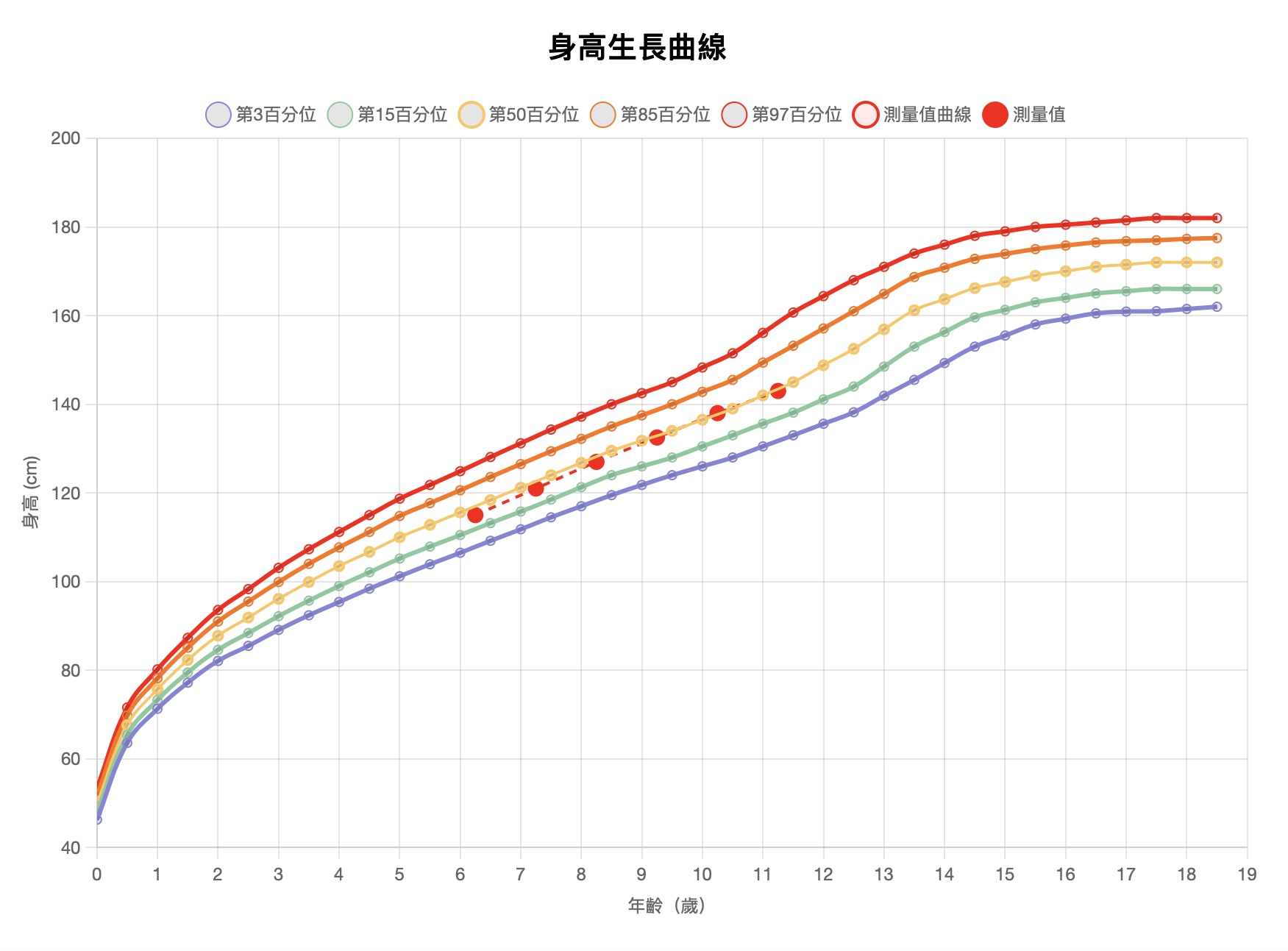

製作孩子的生長曲線圖主要是將孩子不同年齡時的身高、體重(及頭圍)數據,依照年齡(橫軸)和身高體重數值(縱軸)標示在圖上,並將各點連線,形成成長軌跡;解讀時則是比較孩子的數據落在哪個百分位曲線上,判斷成長是否正常。

具體步驟如下:

-

找年齡(橫軸):在生長曲線圖的橫軸找到孩子的年齡,通常從0歲開始,向右增加。

-

對身高(縱軸):在縱軸找到孩子當時的身高數值,畫一條水平線。

-

標記交點:橫軸年齡的垂直線與縱軸身高的水平線交會處,標記一個點,代表該年齡的身高。

-

連接各點:每隔2-3個月測量一次,將各點連接,形成生長曲線。

-

同理繪製體重和頭圍:在同一圖表中,依照縱軸的體重和頭圍數值,標記並連接點。

解讀生長曲線時,圖上通常有多條百分位曲線(如第3、15、50、85、97百分位),代表同齡兒童的不同成長範圍。孩子的數據若落在第15至85百分位之間,通常被視為正常範圍;若持續低於第3百分位或高於第97百分位,則可能需要進一步評估。

生長曲線的意義在於:

-

追蹤孩子成長趨勢,及早發現成長遲緩或過快問題。

-

透過百分位比較,了解孩子在同齡群體中的相對位置。

在台灣,衛生福利部國民健康署提供符合本地兒童特性的生長曲線圖,家長可參考使用。此外,網路上也有生長曲線產生器工具,輸入孩子性別、出生日期及多次測量數據,即可自動繪製生長曲線,方便家長追蹤。

總結:

-

製作生長曲線圖:依年齡找位置,對應身高體重數值標點,連接成線。

-

解讀生長曲線:觀察數據落在哪個百分位,判斷成長是否正常。

-

使用工具:可利用線上生長曲線產生器,簡化繪圖流程。

這樣家長就能清楚掌握孩子的成長狀況,並在必要時尋求專業醫療協助。