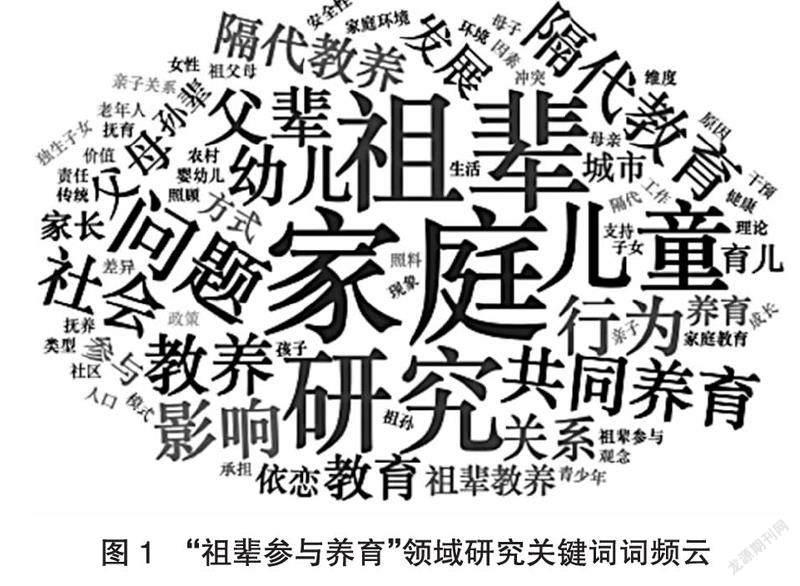

在文化背景下,替代養育與家庭角色轉換涉及多元文化、性別角色及家庭結構的變遷,並深刻影響兒童的養育方式與社會行為表現。

替代養育與文化因素

替代養育指的是在原生家庭無法履行養育功能時,由其他家庭成員或外部機構代為照顧兒童的情況。文化背景在替代養育中扮演關鍵角色,因為兒童的種族、宗教、語言及文化背景需被尊重與維持,才能確保養育的持續性與適切性。例如,《兒童權利公約》第21條強調在替代養育時,應考量兒童的文化背景,避免文化斷裂,促進兒童的身心健康發展。

跨文化家庭中,主要照顧者的教養方式會直接影響幼兒的社會行為。由於語言與文化差異,跨文化家庭的照顧者可能面臨生活適應困難,甚至感到無能或功能性文盲,這對幼兒的教養產生挑戰。教育部已將跨文化家庭子女納入教育弱勢,提供優先入學等支持,協助幼兒老師理解不同文化背景下的教養方式與兒童社會行為的關聯。

家庭角色轉換與性別觀念

家庭角色轉換主要指家庭成員在養育角色上的變化,尤其是性別角色的轉變。在傳統文化中,育兒多由女性負責,男性則以經濟支柱角色居多。然而,隨著社會文化結構的變遷,父親在育兒中的角色逐漸多元化,強調父親應積極參與子女的情感與生理照顧,成為「負責任的父親」。這種角色轉換不僅是性別平等的體現,也反映了文化論述的變化與期待。

綜合觀點

- 文化背景影響替代養育的方式與效果,必須尊重兒童的文化認同,避免文化斷裂。

- 跨文化家庭的主要照顧者教養方式對幼兒社會行為有深遠影響,教育體系需提供相應支持。

- 家庭角色轉換反映性別角色的變遷,父親育兒角色的多元化是現代家庭的重要趨勢。

- 替代養育與家庭角色轉換均需在尊重文化差異與促進性別平等的基礎上進行,才能達到兒童最佳的成長環境。

以上說明了文化背景下替代養育與家庭角色轉換的複雜性與重要性,並指出相關政策與教育實務的因應方向。