以下從性別平等視角,針對婚俗進行批判與改革方向的說明:

婚俗中的性別不平等現象

- 傳統婚禮儀式強化性別角色

許多婚禮習俗將男性定位為「幸福提供者」,女性則為「被提供者」,儀式內容多針對女性,如新娘需丟扇子、過火爐、踩瓦片等,象徵「丟掉壞脾氣」、「去除霉運」及「傳宗接代」,這些儀式背後隱含對女性的規範與期待,男性則無需經歷類似過程。 - 彩禮與嫁妝的性別壓力

傳統婚俗中的彩禮(聘金)與嫁妝,常被視為女性進入夫家的「門檻」或「補償」,高額彩禮不僅造成經濟負擔,也強化女性在婚姻中的從屬地位。部分地區彩禮習俗甚至演變為惡俗,對女性造成負面影響。 - 婚姻儀式中的父權色彩

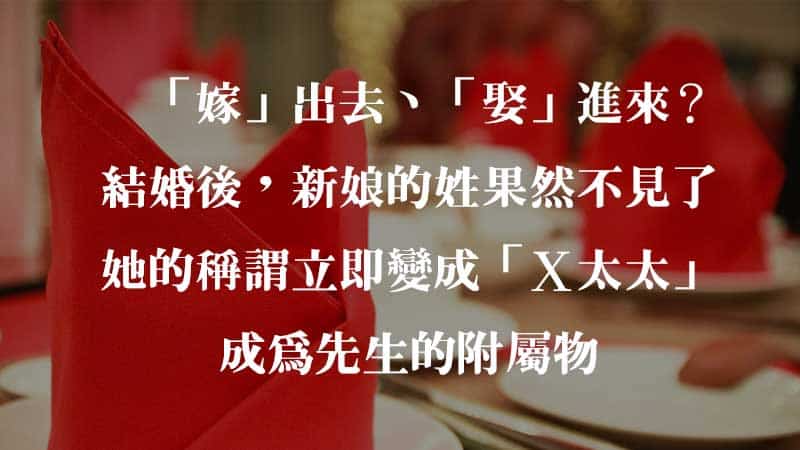

婚禮儀式常再現傳統儒家禮教中的性別歧視,如「潑出去的水」象徵女性婚後即屬於夫家,強化「男主外、女主內」的性別分工。

性別平等視角下的批判

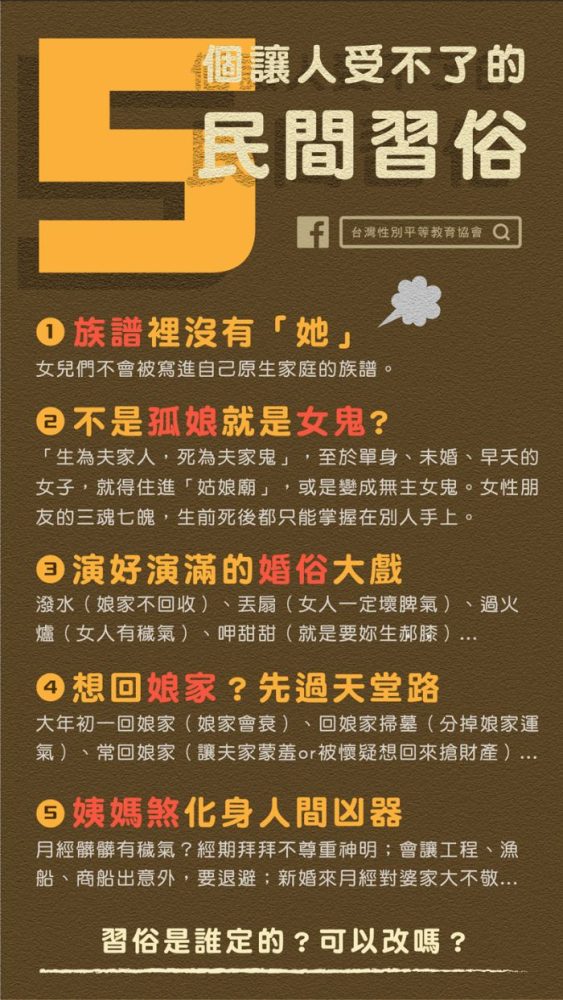

- 民間規範的落後性

許多婚俗規範仍帶有父權色彩,將男性統治女性的社會權力關係內化於儀式與習俗中,不利於性別平等的推動。 - 對女性主體性的壓抑

婚俗儀式多要求女性順從、犧牲,忽略女性作為獨立個體的主體性與選擇權。 - 多元家庭與婚姻形式的挑戰

傳統婚俗難以容納多元家庭與婚姻形式(如兩頭婚、不婚主義),阻礙社會對多元性別與家庭型態的接納。

婚俗改革的可能方向

- 儀式內容的去性別化

推動婚禮儀式去除性別刻板印象,讓雙方平等參與,避免僅針對某一性別的規範與期待。 - 彩禮與嫁妝制度的改革

透過政策與社會倡議,降低彩禮與嫁妝的經濟壓力,並強調婚姻應以雙方平等為基礎。 - 推廣多元婚姻與家庭型態

鼓勵社會接納多元家庭與婚姻形式,如兩頭婚、不婚主義等,讓不同性別與性傾向的人都能獲得尊重。 - 性別平等教育的落實

透過性別平等教育,提升社會對婚俗中性別議題的敏感度,促進觀念的現代化與多元化。

小結

從性別平等視角來看,傳統婚俗仍有許多性別不平等的現象,需透過儀式改革、政策調整與教育推廣,逐步實現婚姻與家庭的性別平等。這不僅有助於提升女性地位,也能促進社會對多元性別與家庭型態的包容與尊重。