寶寶哭鬧對產後媽媽心理的影響

- 情緒波動與壓力增加

當寶寶在短時間內(如10分鐘或1小時內)頻繁哭鬧,媽媽的負面情緒(如焦慮、憤怒、沮喪等)會明顯上升。這種即時的情緒反應,可能讓媽媽感到壓力倍增,甚至影響日常生活的節奏與品質。 - 長期情緒耗竭與憂鬱風險

若寶寶長時間持續哭鬧,對媽媽的心理影響更為深遠,可能導致「快感缺失」(對日常生活失去興趣與愉悅感),甚至增加產後憂鬱的風險。這種情緒資源的耗竭,不僅影響媽媽自身,也可能間接影響親子互動與家庭和諧。 - 大腦反應與母性本能

研究顯示,無論文化背景,媽媽聽到寶寶哭聲時,大腦中與計劃行動、語言準備及照顧本能相關的區域會被迅速激活,這是一種生物性的內建反應,促使媽媽立即安撫寶寶。然而,若這種刺激過於頻繁或強烈,也可能加劇媽媽的情緒負擔。 - 產後狂怒(Postpartum Rage)

部分媽媽可能出現「產後狂怒」,表現為易怒、對小事反應過度、情緒難以控制等,這與寶寶哭鬧等壓力源密切相關,需特別留意。

應對策略

- 理解與回應寶寶需求

寶寶哭鬧是表達需求的主要方式,媽媽可學習辨識不同哭聲背後的含義(如餓、睏、不舒服等),並以擁抱、輕搖、溫柔對話等方式安撫,有助於減少寶寶哭鬧頻率,同時緩解自身焦慮。 - 自我覺察與情緒管理

媽媽可記錄自身情緒變化,識別觸發點,並透過深呼吸、冥想等放鬆技巧管理情緒。接納自己的不完美,設定合理的育兒期望,避免過度自責。 - 尋求支持與分擔照顧

育兒不是媽媽一個人的責任,應主動與伴侶、家人溝通,協調分工,讓自己有喘息與休息的時間。必要時可尋求朋友、社群或專業心理諮詢的支持。 - 適時尋求專業協助

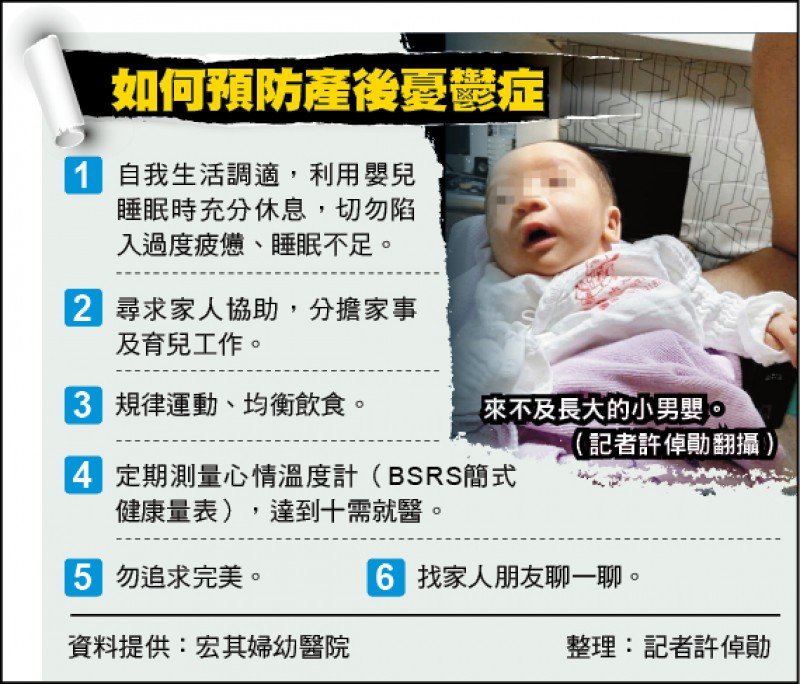

若負面情緒持續或加劇,出現憂鬱、狂怒等症狀,應及時尋求精神科醫師或心理師的專業協助,必要時配合藥物或心理治療。 - 維持身心健康

媽媽應注意自身營養、睡眠與運動,利用寶寶睡眠時適度休息,並保留時間從事自己喜愛的活動,有助於情緒調適與心理健康。

小結

寶寶哭鬧是產後媽媽常見的壓力源,可能引發即時情緒波動、長期情緒耗竭甚至憂鬱風險。媽媽可透過理解寶寶需求、自我情緒管理、尋求支持與專業協助等方式,有效減輕心理負擔,促進親子關係與自身心理健康。若情緒困擾持續,切勿猶豫,及早尋求專業幫助。