「沒錢別生小孩」這句話反映了經濟壓力對生育意願的重大影響,政策與社會支持在緩解這種壓力、鼓勵生育中扮演關鍵角色。

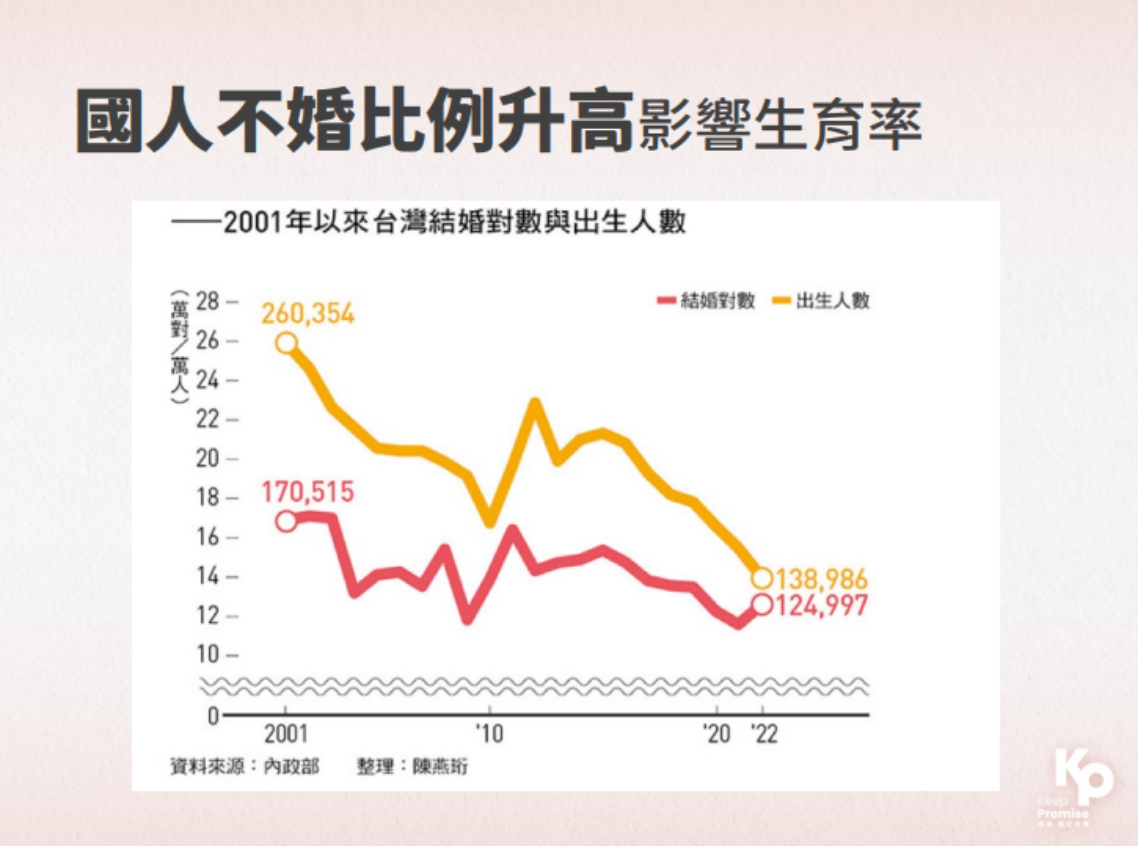

台灣面臨低生育率和少子化問題,主要原因包括經濟負擔沉重、育兒成本高昂、缺乏完善的托育服務與性別平等支持等。政府已推出多項政策來減輕家庭負擔,例如:

- 育兒津貼:0-5歲兒童每月可領取3,500至5,000元,經濟弱勢家庭有額外補助。

- 托育補助:公共及私立托育補助最高可達每月8,500元,依家庭經濟狀況調整。

- 不孕症治療補助:擴大試管嬰兒療程補助對象,降低生育醫療負擔。

- 育嬰假與職場支持:推動彈性親職假,鼓勵男性參與育兒,促進性別平等。

然而,現有政策資源投入仍遠低於歐美國家,台灣鼓勵生育的公共支出約占GDP的0.1%,而歐美國家約為5%-7%。專家指出,政策必須同時解決「靠」與「錢」兩大問題:即提供穩定的社會支持網絡(如托育服務、親職假)與充足的經濟補助,才能真正減輕年輕家庭的後顧之憂,提升生育意願。

此外,單純的現金補貼效果有限,必須結合完善的托育服務、職場友善政策與性別平等措施,才能有效支持家庭兼顧工作與育兒,進而改善生育率。

所以,政策與社會支持的角色在於提供經濟補助與社會依靠,創造一個讓年輕家庭「沒錢也敢生」的環境,而非僅僅強調經濟條件不足就不生育。這需要政府大幅增加投入,整合資源,並推動性別平等與職場友善措施,才能有效回應少子化挑戰。