民生用電與工業用電電價調整的差異主要在於成本結構與調整策略不同。

工業用電因為多為高壓供電,電力公司直接以類似「批發」方式供電,用戶自行降壓使用,省去多層輸配電設備及損失,故每度電成本較低,電價也相對便宜。而民生用電則需經過多次降壓和較複雜的輸配電系統,類似「零售」模式,設備投資及線路損失較大,成本較高,因此電價較高。

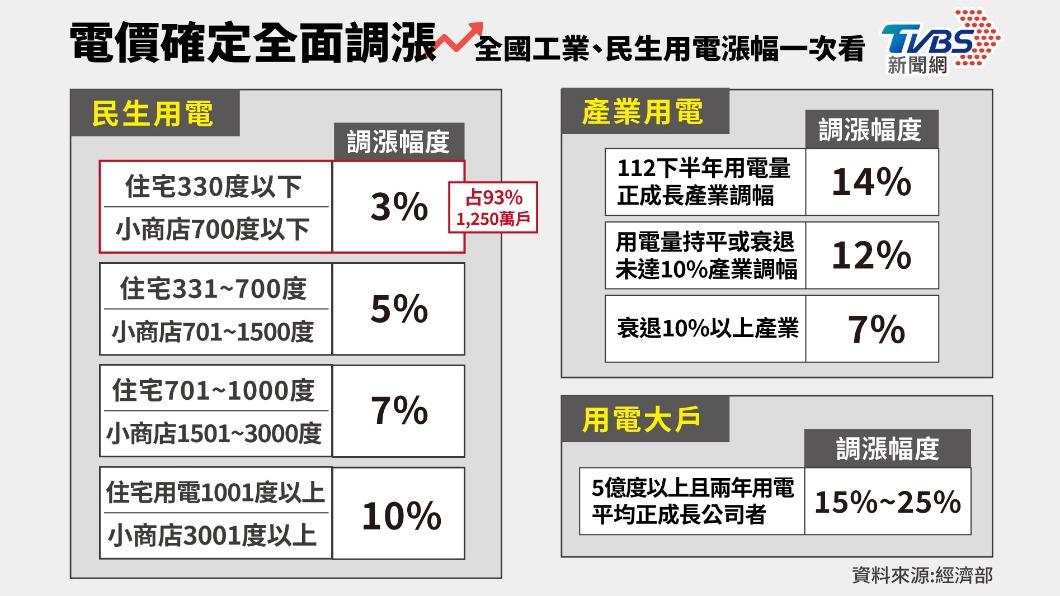

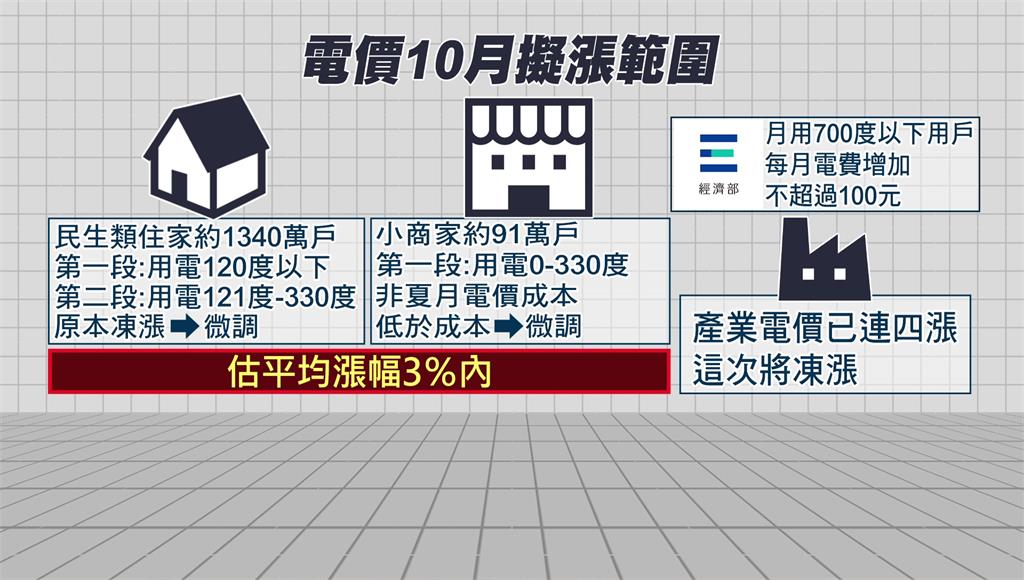

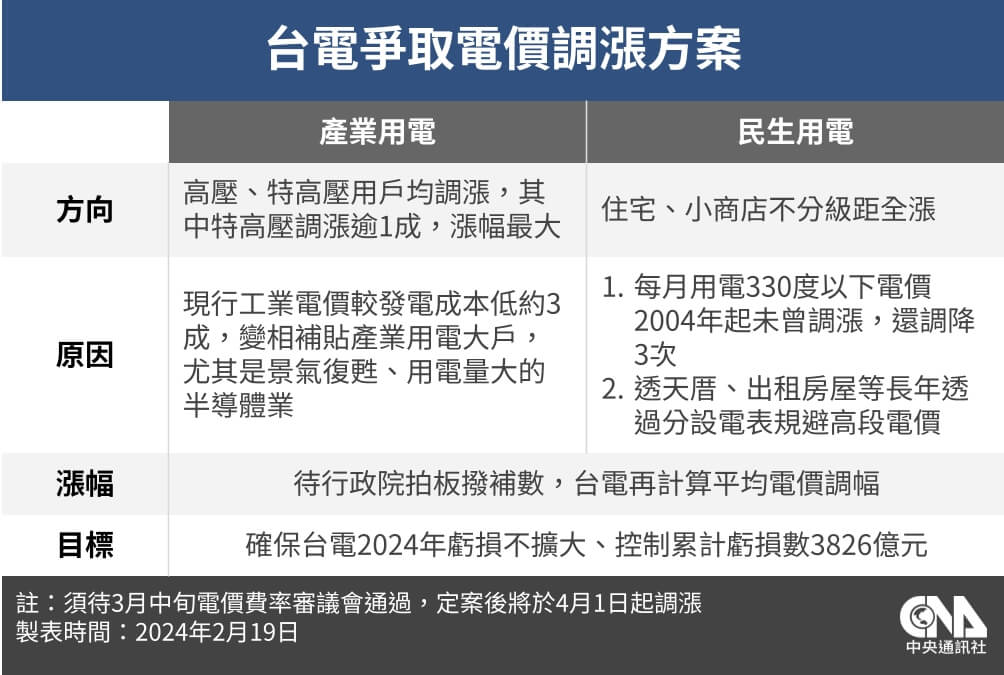

在電價調整方面,民生用電長期電價低於實際供電成本,政府為反映成本且兼顧民眾負擔能力,通常採用累進電價制度,對不同用電量級距分段調漲,調幅較小且分階段進行。例如住宅700度以下電價調漲幅度較低,超過部分則調幅較大,以鼓勵節約用電。

相較之下,工業用電電價調整較為直接且幅度較大,且通常已足額反映成本,因此在近期調整中常維持不變或調幅較小,且有針對衰退產業的減調或凍漲措施。例如2025年上半年,工業用電平均電價高於住宅用電且高於售電成本,且產業用電未調整以穩定產業發展。

簡單比較:

| 項目 | 民生用電 | 工業用電 |

|---|---|---|

| 供電方式 | 多次降壓,複雜輸配電系統 | 高壓供電,類似批發,較少降壓 |

| 成本結構 | 輸配電設備多,線路損失大 | 輸配電設備少,線路損失小 |

| 電價水準 | 較高,長期低於成本需調整 | 較低,通常已反映成本 |

| 調價策略 | 累進電價,分階段小幅調整 | 調幅較大但不常調整,部分產業有減調或凍漲 |

| 調價原因 | 反映成本、節約用電、減輕民眾負擔 | 維持產業競爭力,反映成本 |

因此,民生用電電價調整較為細緻且分階段進行,重視民眾負擔能力與節能;工業用電則因成本結構不同,電價較低且調整較直接,且政策上有照顧產業的考量。