啃老族的社會評價與觀念主要呈現出複雜且多元的面向,既有同情理解,也有批評指責。

-

同情與理解的觀點認為,啃老現象反映了當代年輕人在經濟壓力大、就業困難、社會轉型期的無奈與掙扎。在這種情況下,年輕人依賴父母並非單純懶惰,而是「一家人抱團取暖」的合理選擇,尤其在經濟困難時期,這種依賴可以減輕年輕人的心理壓力,避免過度內耗。

-

批評與負面評價則指出,啃老族多數是有工作能力但缺乏吃苦精神,選擇逃避現實,依賴父母生活,這種行為被視為心理不成熟和缺乏獨立性的表現。社會普遍認為成年子女應該自立,長期依賴父母會擠壓父母的生活資源,甚至有法律規定禁止成年子女無理索取父母財物。

-

文化與心理層面上,啃老族的形成與家庭教育、時代背景、個人心理狀態密切相關。部分年輕人因為害怕吃苦、不願從事辛苦工作,或因家庭過度溺愛而缺乏獨立意識。

-

社會現象的多樣性也被強調,有條件的年輕人「啃老」較為普遍,但在農村或經濟條件較差的家庭,父母本身生活困難,啃老行為更容易引發社會關注和批評。

-

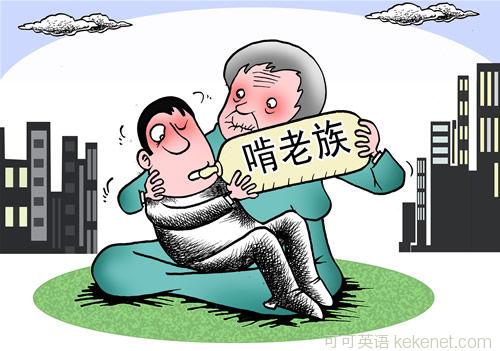

媒體與輿論中,啃老族常被描繪為「躲在父母房間不願長大」的形象,這種形象加深了社會對啃老族的負面印象,但也有聲音呼籲年輕人應該努力自立,避免成為家庭負擔。

綜合來看,啃老族在社會上的評價呈現兩極化:一方面是對年輕人困境的理解與同情,另一方面是對其缺乏獨立性和責任感的批評。這種現象也促使社會重新思考「獨立」的定義及家庭支持的界限。