不同年齡階段孩子分房睡的心理與生理考量,主要可從以下幾個面向來理解:

生理考量

-

嬰幼兒階段(0-12個月)

美國兒科學會建議嬰兒至少與父母同房睡到6個月,最好延續到12個月,以降低嬰兒猝死症(SIDS)風險。此階段寶寶的睡眠較淺,且夜間需要哺乳,與父母同房有助於及時照顧。

寶寶若能連續睡眠6小時以上、夜奶次數減少(1-2次或不需要)、具備自行入睡能力,表示生理上已較適合開始分房。 -

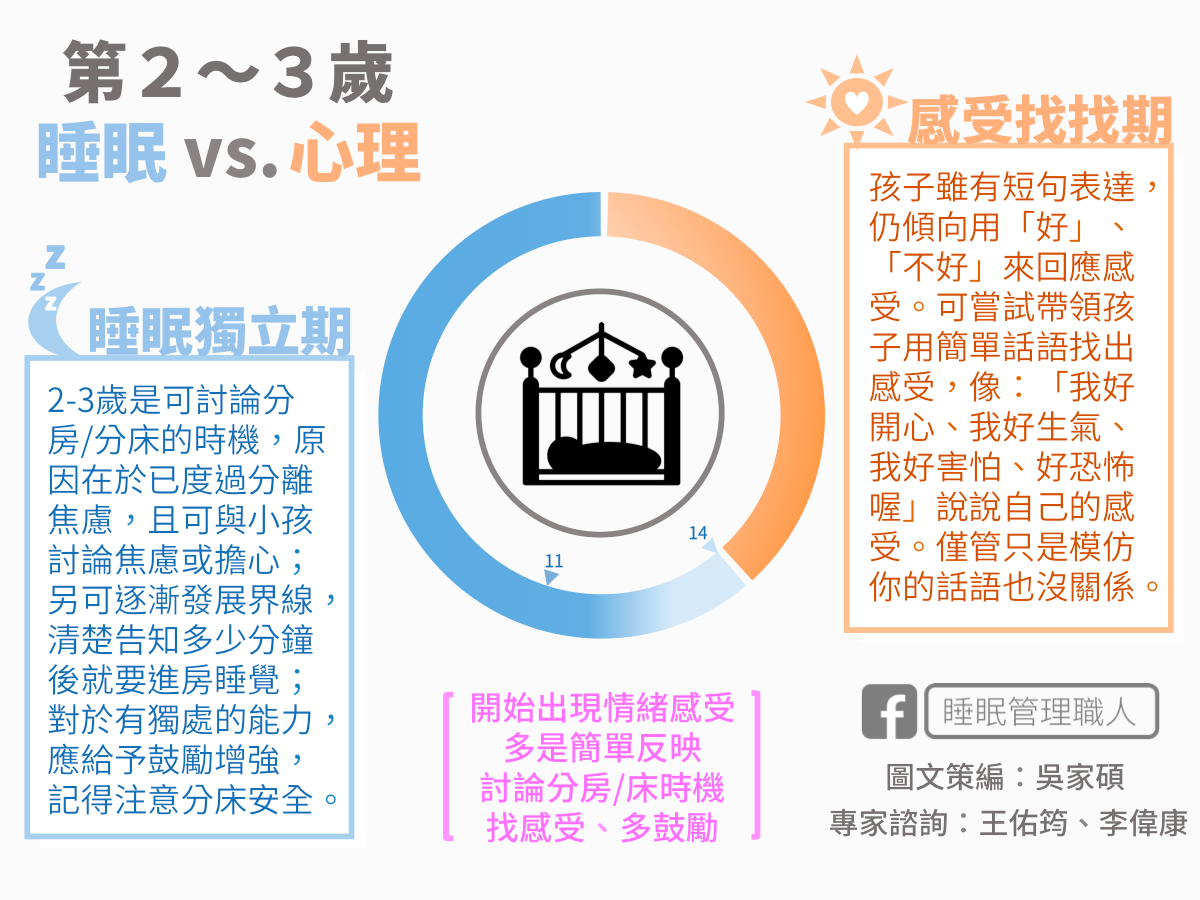

幼兒階段(1-3歲)

此時期寶寶可能出現分離焦慮,需要父母更多的陪伴和安全感,睡前儀式和固定陪伴時間非常重要。分房睡的過程應循序漸進,避免強迫,讓孩子逐步適應獨立睡眠環境。 -

學齡前及學齡階段(3歲以上)

孩子逐漸具備獨立入睡的能力,分房睡有助於提升孩子和父母的睡眠品質,減少互相干擾。此階段分房睡主要是為了促進睡眠品質,而非單純訓練獨立。

心理考量

-

獨立性發展

分房睡有助於孩子展現獨立性,學習自我安撫,對自己的空間產生興趣。孩子能理解簡單的解釋(如「媽媽在隔壁房間」)時,心理上較能接受分房。 -

安全感與依附

分房睡的時機需考慮孩子的氣質與家庭育兒理念,有些孩子適應力強,有些則需要更多支持。分離焦慮期的孩子需要更多陪伴,分房過程中父母的耐心與陪伴尤為重要。 -

家庭因素

父母是否準備好分房、住家空間規劃、手足安排等,都會影響分房的心理接受度與實施效果。

綜合建議

- 分房睡的最佳時機因家庭與孩子個別差異而異,沒有固定標準。

- 建議循序漸進,從同房不同床開始,再逐步過渡到分房獨睡。

- 分房睡的主要目的是提升全家人的睡眠品質,而非強迫孩子獨立。

- 避免相信無根據的迷思(如分房睡會導致性早熟或成為媽寶),應以科學與孩子需求為依據。

總結表格

| 年齡階段 | 生理指標 | 心理指標 | 建議做法 |

|---|---|---|---|

| 嬰兒期(0-12月) | 連續睡眠6小時以上,夜奶減少 | 需父母陪伴,安全感需求高 | 同房睡,逐步嘗試同房不同床 |

| 幼兒期(1-3歲) | 睡眠較淺,分離焦慮可能出現 | 需要固定睡前儀式與陪伴 | 循序漸進分床,耐心陪伴 |

| 學齡前及以上 | 獨立入睡能力增強 | 獨立性提升,對空間有興趣 | 分房睡提升睡眠品質,尊重孩子適應狀況 |

以上資訊綜合了心理與生理層面的考量,幫助家長根據孩子的發展階段與家庭狀況,做出適合的分房睡決策。