童年失憶症(Childhood Amnesia)在社會與心理學上有多重探討面向,主要涉及童年創傷經驗對記憶的影響,以及童年記憶形成與文化、教養方式的關聯。

心理學層面

-

創傷與解離性失憶症

童年時期若經歷身體虐待、性虐待、情感虐待或長期忽視,可能導致解離性失憶症,這是一種心理防衛機制,大腦透過遺忘痛苦記憶來保護自己,避免心理傷害加劇。此外,目睹暴力事件或遭受性暴力的經歷,也可能誘發創傷性失憶,受害者甚至多年後才回憶起這些創傷。 -

記憶系統的生理影響

童年時期的精神虐待會影響大腦中負責記憶的核心區域,如海馬迴和杏仁核,導致記憶功能受損,這是童年失憶症的生物學基礎之一。 -

個體差異與性別影響

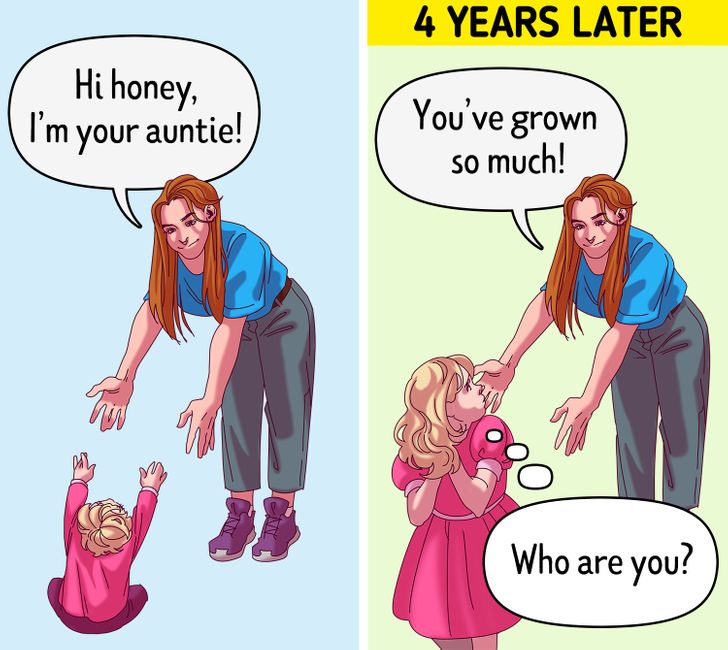

研究發現,女性通常比男性更早形成初次記憶,且女性的記憶風格較為細緻且情感豐富,這與母親對女兒的回憶方式有關。男性則較多記憶負面事件,且早期記憶多集中於自我經驗。這些差異顯示童年失憶症不僅是生物因素,也受教養和文化影響。 -

教養方式與文化背景

精心的教養和教育方式,特別是強調文化歷史的教學,有助於改善童年失憶症的現象,顯示記憶的形成與回憶受環境因素調節。

社會學層面

-

童年的社會文化意義變遷

童年作為一個社會文化概念,在歷史上經歷了重大轉變。十八世紀以後,兒童被視為「經濟上無用、情感上無價」的存在,這種「神聖化童年」的文化建構與嬰兒死亡率下降、家庭結構變化、童工制度廢除等社會變遷密切相關。 -

社會階級與童年經驗差異

不同社會階級的家庭對童年的定義和教養方式有顯著差異。中產階級家庭通常強調孩子的才能培養和情感支持,採用講道理的溝通方式,這有助於豐富童年記憶並促進心理健康;而低階級家庭的童年經驗可能較為嚴苛,影響孩子的心理發展和記憶形成。

綜合觀點

童年失憶症不僅是個體心理創傷的結果,也深受社會文化結構、家庭教養方式及性別角色的影響。心理學強調創傷經驗對記憶系統的影響及解離機制,而社會學則關注童年作為文化符號的變遷及階級差異對童年經驗的塑造。理解童年失憶症需跨越心理與社會兩個層面,才能全面掌握其成因與影響。

參考重點:

- 童年虐待與忽視是解離性失憶症的重要誘因。

- 童年精神創傷影響海馬迴與杏仁核,損害記憶系統。

- 性別與教養方式影響童年記憶的形成與回憶。

- 童年概念的社會文化變遷及階級差異影響童年經驗。