兩性心理差異及其文化特殊性與普遍性研究,主要涵蓋以下幾個面向:

1. 兩性心理差異的來源與理論基礎

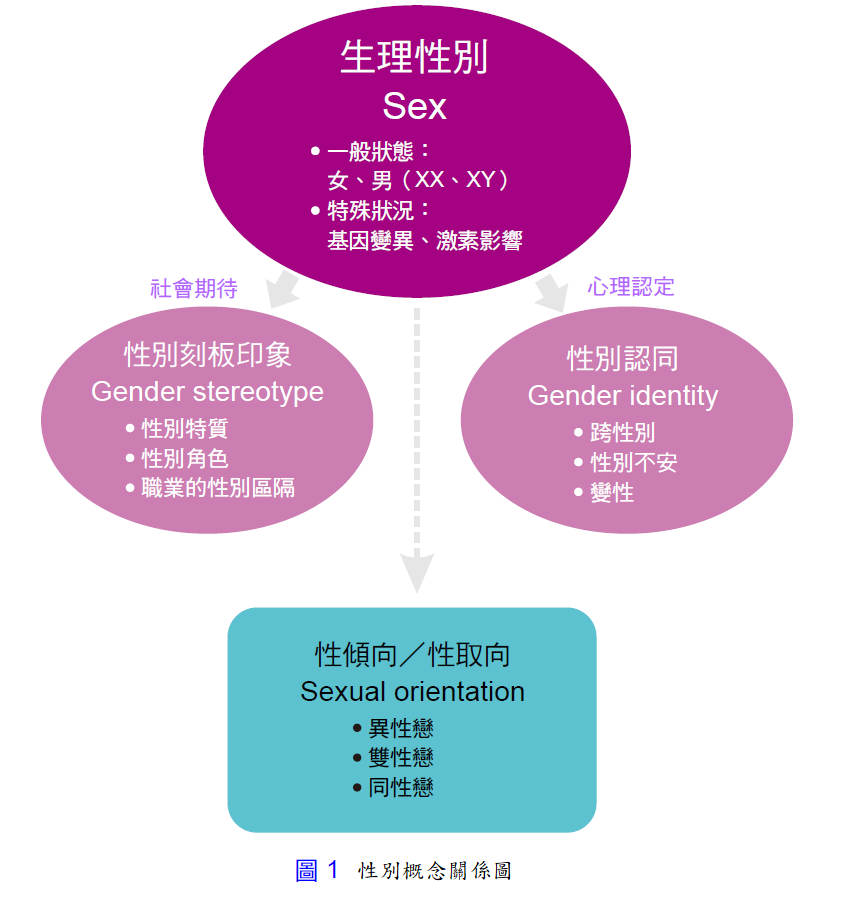

- 心理社會發展論指出,兩性在情緒表達上的差異,主要是透過社會化學習與認知發展形成的。個體會根據社會環境中對性別角色的期待,發展出符合性別基模的行為模式,例如男性被期望表現得主動、強悍,女性則被期待溫柔、被動。

- 生物學因素如賀爾蒙也與心理差異相關,但社會化過程在塑造兩性心理特質中扮演關鍵角色。

2. 兩性在情緒表達與心理健康上的差異

- 女性通常在正向情感表達上較為突出,且較容易察覺並接受心理健康問題的治療,如抑鬱和焦慮症狀;男性則較傾向自行處理情緒問題,且若尋求幫助,偏好藥物治療而非心理治療。

- 在嫉妒情緒的表現上,男性較在意異性間的不忠實,而女性則對同性與異性間的不忠實均敏感,且不同文化背景下嫉妒情緒的強度與表現也有顯著差異,顯示文化對兩性心理差異有調節作用。

3. 文化特殊性與普遍性

- 兩性心理差異在不同文化中既有普遍性,也存在文化特殊性。普遍性體現在男女在某些心理特質與情緒反應上的共通模式,如女性較重視人際關係與照顧責任,男性較注重競爭與個人權益。

- 文化特殊性則反映在性別角色的社會期待與分工不同,這些期待透過社會化過程強化兩性差異,並可能導致性別不平等的社會現象。

4. 性別差異與社會結構的互動

- 性別差異不僅是生物或心理層面的現象,更是社會結構與文化規範交織的結果。女性在家庭照顧與生產再生產角色上的分工,強化了兩性在社會角色上的差異,這些差異在不同文化中有不同的表現形式。

綜合來看,兩性心理差異是生物、心理與社會文化多重因素交互作用的結果。文化對兩性心理差異具有調節與塑造作用,既有普遍的心理差異模式,也存在文化特定的性別角色期待與表現。這些研究有助於理解兩性在情緒、行為及社會角色上的差異,並推動性別平等與心理健康的促進。