女性性別角色社會化與職業發展的心理學分析

性別角色社會化指的是個體在成長過程中,透過家庭、學校、媒體等社會環境,學習並內化社會對不同性別的期待與行為規範。這種社會化過程對女性的職業發展產生深遠影響,以下從心理學角度進行分析。

性別角色社會化的形成與機制

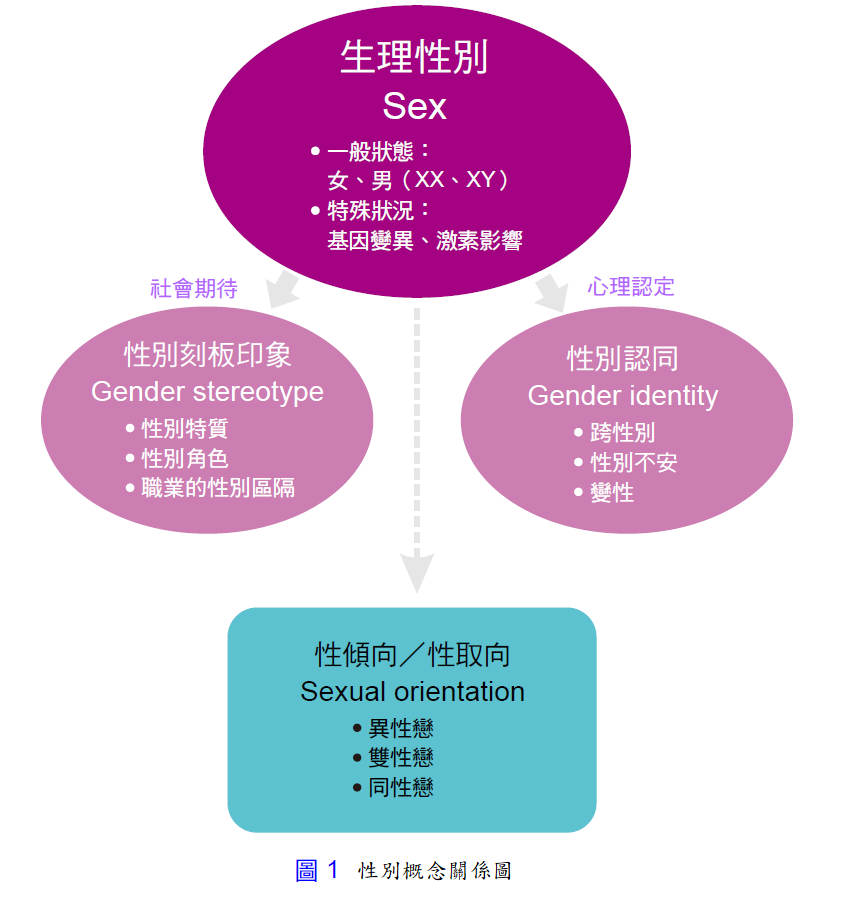

- 社會建構論:性別角色並非天生,而是社會建構的產物。例如,傳統社會強調「男主外、女主內」,男性被期待表現剛強、智勇,女性則被期待柔順、照顧家庭,這些期待透過家庭教養、學校教育、媒體傳播等管道,潛移默化地影響兒童與青少年的性別認同與行為。

- 社會學習論:性別角色態度是經由後天學習與強化逐漸形成。兒童觀察父母在家務分工、成就期待上的差異,教師在班級管理中對不同性別的態度,以及媒體中男女角色的刻板呈現,都會影響其性別角色的發展。

- 做性別(doing gender):個體在社會互動中,會主動表現出符合社會期待的性別行為,以獲得認同與接納。背離社會期待往往需要勇氣,並可能面臨壓力。

性別角色社會化對女性職業發展的影響

- 職業選擇的侷限:性別刻板印象導致女性多選擇傳統上被認為「適合女性」的職業(如護理、教育、行政等),而較少進入科技、工程、管理等高階或男性主導的領域。這種選擇不僅受外在環境影響,也與女性對自身能力的信心不足有關。

- 自我概念與潛能發揮:長期處於性別刻板印象的環境中,女性容易對自身能力缺乏自信,影響其職業抱負與潛能發展。若年輕女孩對職業的認知受到侷限,將難以探索與發揮自身真正的興趣與才能。

- 身心健康影響:職業性別刻板印象可能導致女性在職場上面臨更多困難,如升遷障礙、同工不同酬等,這些壓力可能引發心理與身體健康問題,如焦慮、憂鬱、工作不滿意等。

相關心理學理論與介入方向

- 社會學習理論:強調性別角色是透過觀察、模仿與強化學習而來,因此可透過改變家庭、學校、媒體中的性別角色示範,促進性別平等意識。

- 認知發展理論:認為個體會主動建構對性別的理解,教育者可引導學生反思性別刻板印象,鼓勵多元發展。

- 增強自信與多元探索:研究指出,透過活動設計(如鼓勵女學生參與科學、領導力課程)可提升女性自信,拓展職業選擇視野。

小結

女性性別角色社會化是一個複雜的社會心理過程,深刻影響其職業發展路徑與自我實現。打破性別刻板印象、提供多元角色模範、增強女性自信,是促進性別平等與職業發展多元化的關鍵方向。