寶寶哭鬧的現象在發展心理學中是正常且必經的階段,但其頻率與表現會隨著年齡增長而逐漸減少。以下從發展心理學角度說明寶寶哭鬧持續的時間及其意義:

-

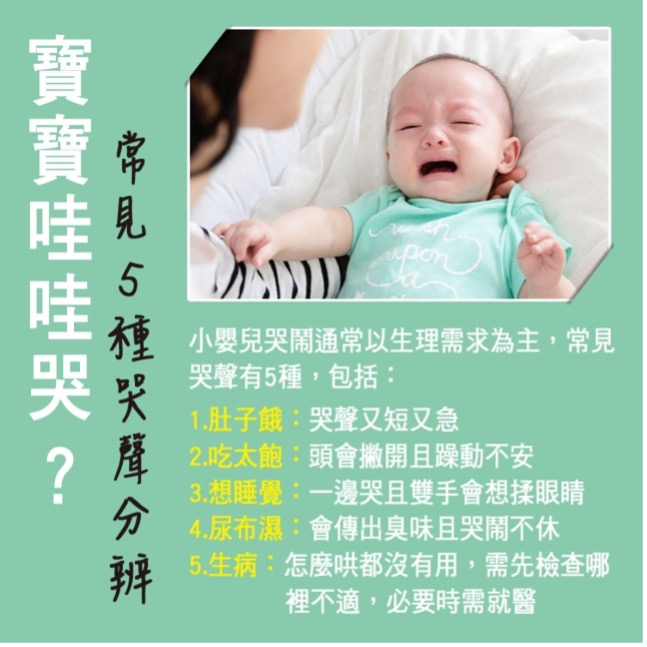

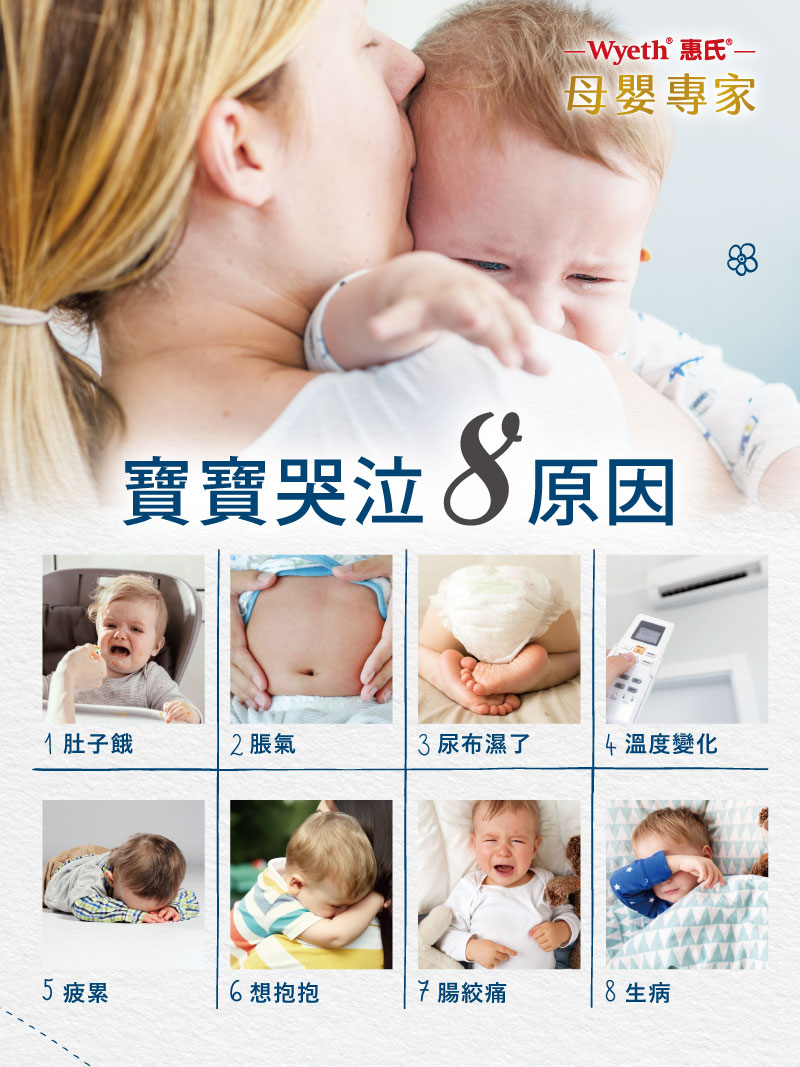

新生兒期到6個月大:寶寶哭鬧主要是表達生理需求,如飢餓、尿布濕、睡眠不足或環境不適(過熱、過冷等),此時哭鬧是他們與外界溝通的主要方式。

-

4-6個月大:寶寶開始出現憤怒情緒,可能因照顧者離開或需求未被滿足而哭鬧,這是情緒發展的一部分。

-

18-24個月(約兩歲):幼兒開始有目標行為和自我控制的初步概念,因為挫折感而哭鬧的情況較多,這時期常被稱為「令人頭痛的兩歲」,哭鬧可能持續但會隨著認知與情緒調節能力提升而減少。

-

2歲前後:幼兒開始覺察自我與他人的情緒,出現驕傲、羞愧、罪惡感等社會性情緒,哭鬧的原因也逐漸複雜化,與情緒調節和社會互動有關。

-

哭鬧的心理意義:哭鬧是寶寶表達需求和情緒的自然方式,適當回應和安撫有助於寶寶的情緒安全感和人格發展。研究指出,及時回應寶寶哭鬧不會寵壞孩子,反而能減少哭鬧頻率並促進親子連結。

所以,寶寶哭鬧通常會隨著年齡增長和情緒調節能力提升而逐漸減少,大多數孩子在3歲左右哭鬧會明顯減少,但在2歲前後的「兩歲叛逆期」哭鬧較為頻繁是正常現象。父母適當的回應與安撫對寶寶的心理發展非常重要,能幫助他們建立安全感與情緒調節能力。