長周期地震波對遠距離建築物的影響機制主要涉及以下幾個關鍵點:

-

長周期地震波特性:長周期地震波通常是指週期約1秒以上的地震波,這類波動能量較低但持續時間較長,對高層或大型建築物影響較大,因為這些建築物的自然振動週期接近長周期地震波的週期,容易產生共振效應,導致結構振幅放大。

-

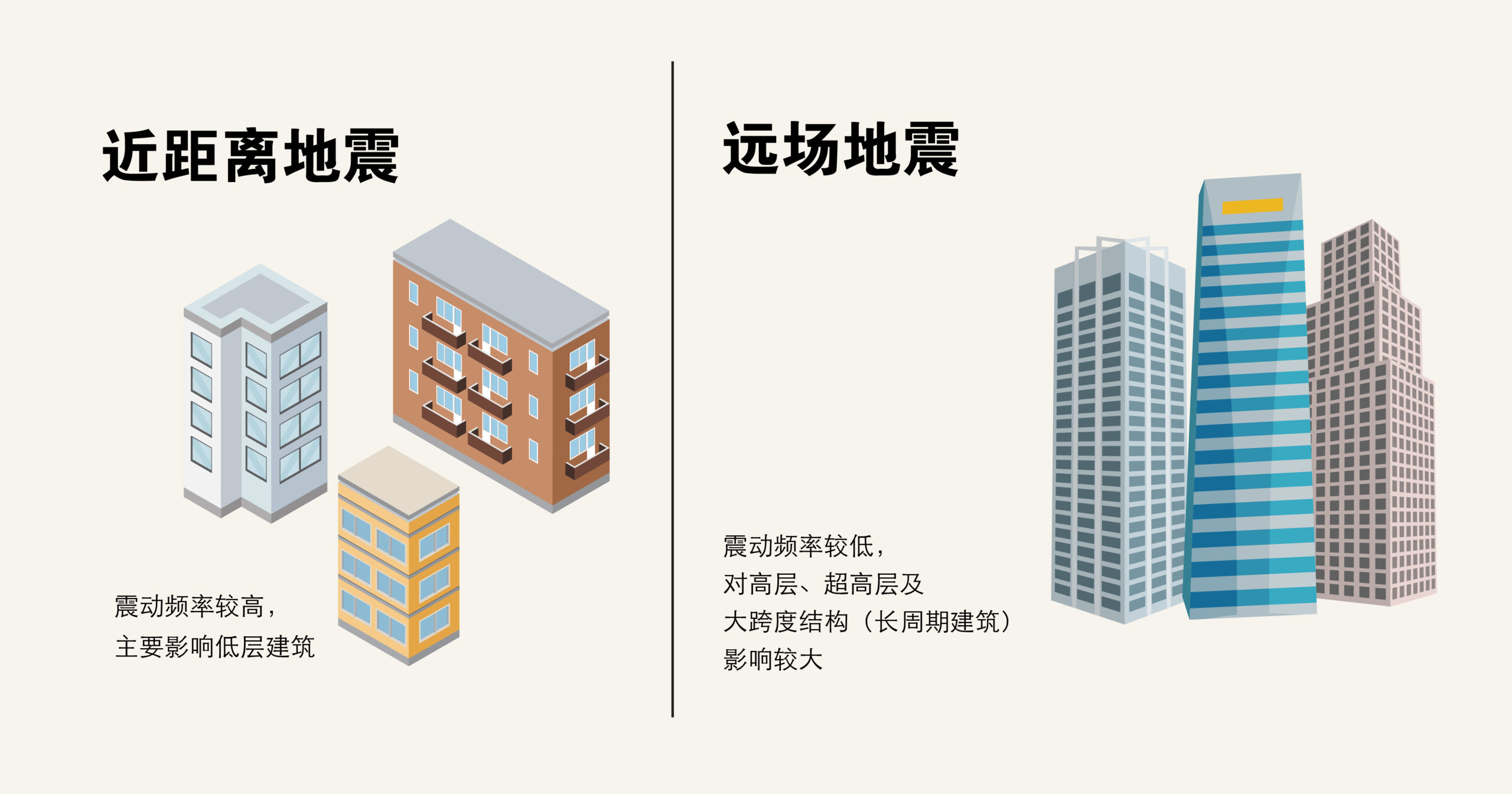

距離與衰減效應:地震波的強度會隨距離斷層的遠離而衰減,近斷層地區主要受短週期高強度地震波影響,而遠離斷層(約10至30公里以上)的地區,長周期地震波則較為明顯,這使得遠距離建築物雖然不受強烈短週期震動影響,但仍可能因長周期波而產生較大搖晃。

-

場址效應:地質條件如土壤類型會影響地震波的放大,尤其在盆地或軟土層中,長周期波的振幅可能被放大,進一步加劇建築物的震動反應。

-

結構物響應:大型建築物(如高層大樓)因其結構剛性和質量分布,對長周期波特別敏感。長周期波的持續振動可能引起結構疲勞、共振,甚至結構損壞。

-

波動機制:地震波包含縱波和橫波,縱波速度快但能量小,橫波速度慢但能量大。遠距離建築物主要受到這些波動的水平和垂直振動影響,長周期橫波尤其對高層建築的水平振動有顯著影響。

綜合以上,長周期地震波對遠距離建築物的影響機制可歸納為:地震波隨距離衰減但長周期波能量持續且易與大型建築物自然振動週期共振,結合場址效應導致建築物產生較大搖晃與結構應力,增加損害風險。這也是地震工程設計中需特別考慮長周期地震波影響的原因。