關於生育與不生育的倫理與情感辯論,主要可以從以下幾個面向來理解:

1. 生育的倫理考量

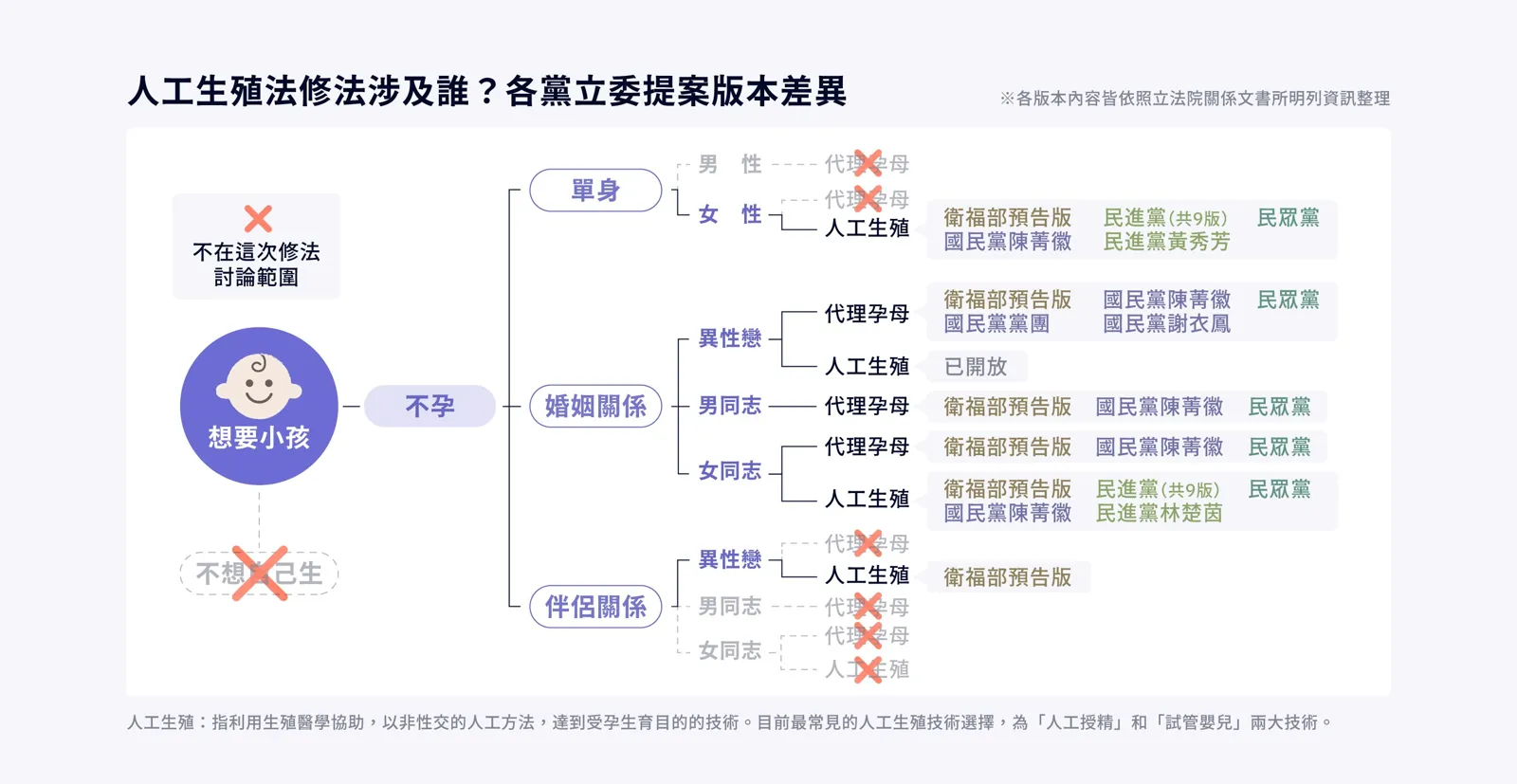

- 自由選擇與生育障礙:在現代社會,生育不再是必然的義務,而是一種選擇。以臺灣為例,傳統上「婚姻」與「生育」密不可分,但隨著社會變遷,非婚生育政策被視為較能降低生育障礙,讓生育更接近真正的自由選擇,尤其對於無法達成婚姻門檻的人來說,這是一種解放。

- 生育動機的倫理反思:想要生育的人需面對是否有能力提供孩子良好成長環境的倫理問題,並反思自己是否只是為了滿足個人需求而生育。這反映出當代對生育動機的深刻檢驗。

2. 不生育的倫理立場

- 反生育主義:哲學家如大衛·班奈特提出反生育主義,主張生育是不道德的,因為人生不可避免會經歷苦痛,且苦痛的負面影響不應被快樂所抵銷。這種觀點基於消極效益主義,強調避免負面經驗的重要性。

- 環境與社會責任:部分選擇不生育的人基於對地球資源有限、人口過多及社會問題的擔憂,認為不生育是對未來世代負責的倫理選擇。

3. 情感層面的辯論

- 父母身份的情感意義:多數人認為成為父母是人生的重要階段,能提供穩定的家庭生活,這不僅限於異性戀伴侶,也適用於同性伴侶。

- 生育與愛的關係:即使面對倫理上的質疑,許多人仍因為對孩子本身的愛而選擇生育,這種情感動力是生育決策中不可忽視的因素。

4. 其他倫理議題

- 代孕與生育權:生育權涵蓋安全、可負擔、有效的生育過程,但是否包含委託他人代孕仍有爭議,涉及人性、利益與倫理的複雜辯論。

綜合來看,生育與不生育的倫理與情感辯論涉及個人自由、社會責任、生命價值、苦樂衡量及情感需求等多重層面,且隨著社會文化變遷,這些議題持續演變並引發廣泛討論。