生產費用的差異與經濟考量主要可從成本結構與生產要素的選擇兩方面來理解:

1. 生產費用的組成與差異

生產費用通常包含三大要素:

- 直接材料成本:原料等直接投入生產的成本,通常佔比最高,約50%~80%。

- 直接人工成本:直接參與生產的人工費用,約佔10%~20%,高度自動化企業則更低(8%~10%)。

- 製造費用:包括間接費用如委外加工費、設備折舊等,約佔20%~30%。

不同產業因自動化程度、技術需求及原料特性不同,這三項成本的比重會有顯著差異。例如半導體、紡織、電子產品與食品業的成本結構各異。

此外,會計上還區分產品成本與期間成本:

- 產品成本是直接用於生產的成本,會先計入存貨,待產品銷售時才轉為銷貨成本。

- 期間成本則是非生產過程中發生的費用,如推銷費用、管理費用、研發費用等,當期即認列為費用。

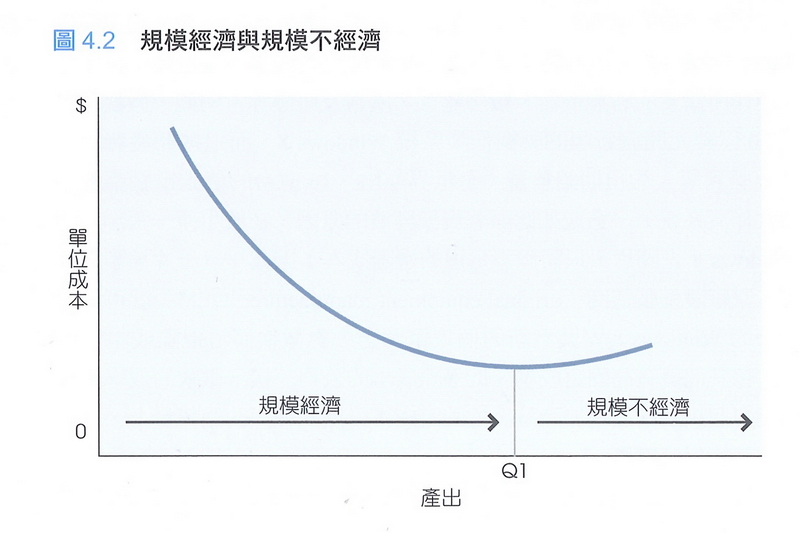

2. 經濟考量:尋找最低成本的生產方式

在經濟學上,生產者會根據市場價格與自身條件,選擇成本最低的生產要素組合。生產要素包括:

- 人力資源(薪資、報酬)

- 資本財(機器、設備、土地)

- 資金成本(借貸利息或自有資金的機會成本)

生產者必須考慮所有生產要素的代價(包括機會成本),並在現有市場價格下,選擇能以最低成本生產特定數量產品的要素組合。

3. 生產成本與價格關係

生產者價格是生產者在生產場所出售產品的價格,購買者價格則包含生產者價格加上國內運費及商業差距(交易中介服務費用)。生產成本的差異也會影響產品的生產者價格,進而影響市場競爭力。

總結:

- 生產費用差異主要來自產業特性、技術自動化程度及生產要素成本結構的不同。

- 經濟上,企業會尋求成本最低的生產要素組合,考量人力、資本及資金成本的機會成本。

- 會計上區分產品成本與期間成本,產品成本會隨銷售轉為費用,影響損益表。

- 生產成本影響生產者價格,進而影響產品在市場上的競爭力與國際分工。

%E5%9C%96%E8%A1%A8_02_1.png)