行為功能評量(Functional Behavior Assessment, FBA)與介入策略在臺灣特殊教育領域中,是針對學生情緒與行為問題進行系統性評估與介入的重要方法。其目的是了解行為背後的功能(即行為的目的或動機),並依此設計有效的介入方案,以促進學生正向行為的發展,減少問題行為。

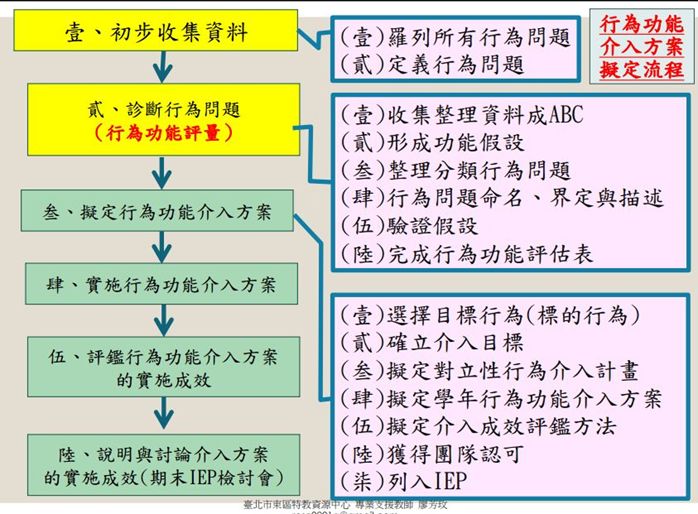

行為功能評量與介入策略的執行通常包含以下四個步驟:

-

確認問題行為:明確界定目標行為,避免表面處理問題,強調找出行為背後的真正原因與功能,並蒐集個案的增強物與喜好資訊,為後續介入做準備。

-

訪談與資料收集:透過訪談教師、家長及學生本人,並進行直接觀察,收集行為發生的情境、前因與後果,建立行為的互競行為模式(功能分析)。

-

行為功能分析與評估:根據收集的資料,分析行為的功能(如逃避、獲得注意、感覺刺激等),並撰寫行為功能介入方案,方案中需包含具體的介入策略、執行人員、時間與方式。

-

介入策略實施與追蹤:介入策略包括前事處理(改變環境或情境以預防問題行為)、行為教導(教導替代行為)、後果處理(強化正向行為、減少問題行為),並依據行為改變的資料持續調整介入方案。

在臺灣,教育主管機關與學校積極推動教師接受行為功能評量與介入方案的培訓,強調理論與實務結合,並鼓勵團隊合作以提升介入成效。然而,實務中仍面臨評估工具使用困難、介入策略執行精準度不足等挑戰。

所以,行為功能評量與介入策略在臺灣特殊教育中,是一套系統化、以功能為導向的行為問題處理方法,強調從理解行為功能出發,設計符合學生需求的正向支持方案,以促進學生的學習與社會適應。