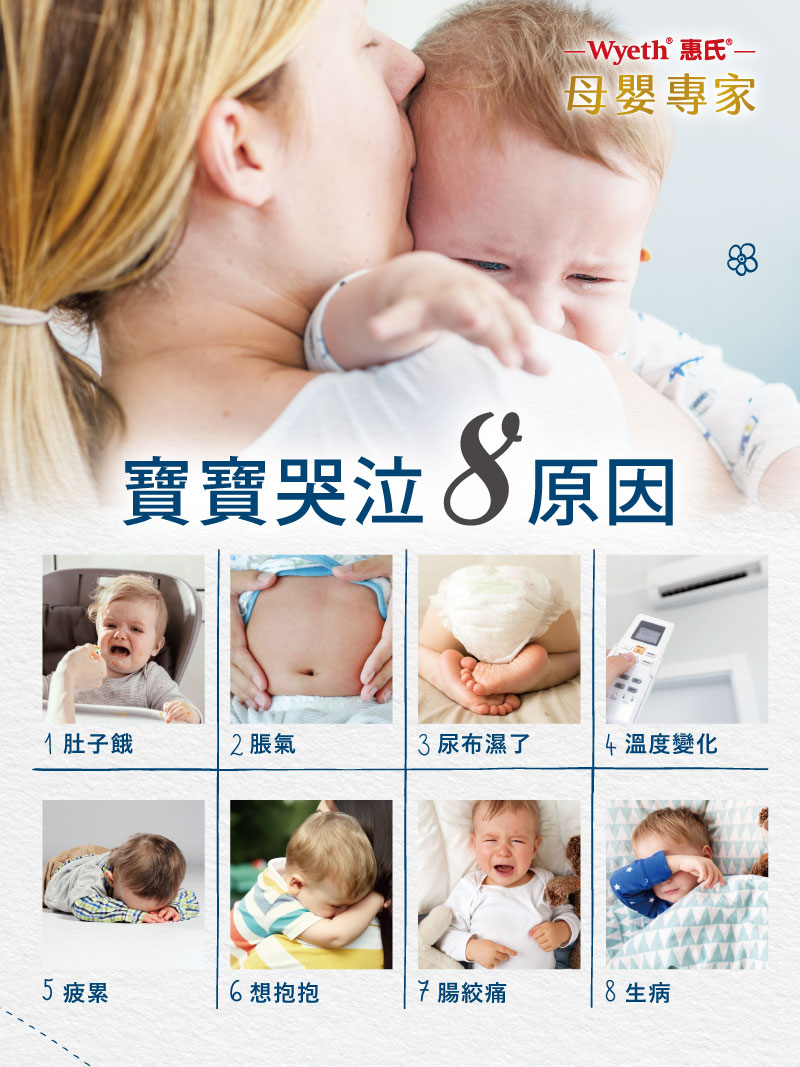

寶寶哭鬧的常見原因主要可分為生理與心理兩大層面,父母可透過觀察與檢查來判斷寶寶哭鬧的原因,進而給予適當的照護。

常見原因與判斷方法

| 原因類別 | 具體原因 | 判斷方法與說明 |

|---|---|---|

| 生理層面 | 餓了 | 參考上一餐餵食時間,母乳寶寶約2.5~3小時,配方奶約3~4小時;寶寶可能會有吸吮動作表示餓了。 |

| 尿布濕或髒 | 先檢查尿布是否濕了或有紅疹,尤其是皺褶處如頸部、腋下、胯下及屁股皺褶。 | |

| 睏了或睡眠不足 | 寶寶想睡但未能入睡,會透過哭鬧表達不適。 | |

| 環境不適(太熱、太冷、悶熱) | 台灣常見寶寶穿太多衣服導致悶熱,寶寶會用哭聲抗議,檢查寶寶身體溫度及衣著是否適當。 | |

| 腸絞痛、腸胃不適 | 腸胃炎、腸套疊等疾病會引起寶寶哭鬧,需注意是否有發燒、嘔吐等症狀。 | |

| 心理層面 | 分離焦慮 | 寶寶黏著父母,稍微離開視線就哭鬧,這是心理需求未被滿足的表現。 |

| 缺乏安撫與陪伴 | 長時間未被抱或安撫,寶寶可能因心理需求未被滿足而哭鬧。 |

7步驟檢查寶寶哭鬧(參考)

- 勿慌張,先觀察環境是否有異常或不適。

- 檢查尿布是否濕了或髒了。

- 判斷是否肚子餓,參考餵食時間及寶寶吸吮動作。

- 全身檢查,包括衣服是否過多、身體是否有紅疹或不適。

- 量體溫,排除發燒等疾病可能。

- 觀察寶寶是否想睡或已疲倦。

- 注意心理需求,適度抱抱與安撫,減少分離焦慮。

父母若能掌握寶寶哭鬧的生理與心理需求,並透過上述方法逐步排查,通常能有效判斷哭鬧原因並給予適當照護,減少寶寶哭鬧的頻率與強度。若寶寶持續哭鬧且無法判斷原因,建議尋求專業醫療協助。