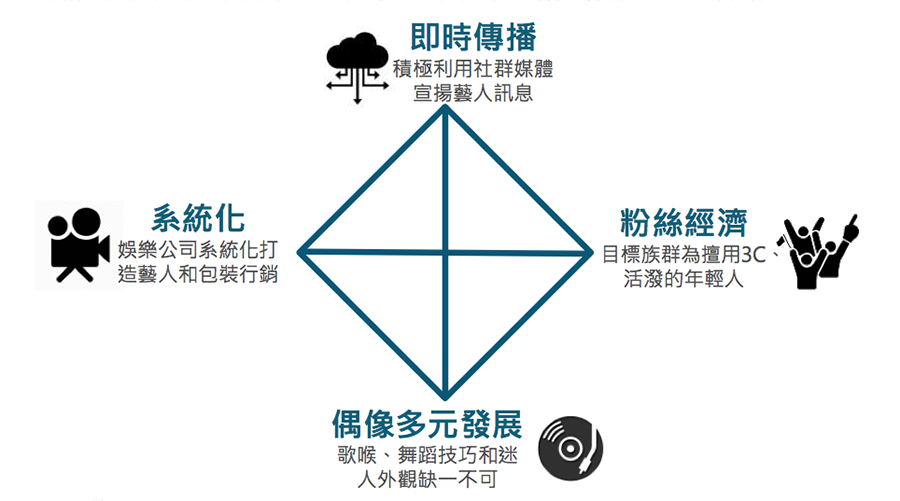

K-pop偶像的形象塑造與粉絲互動策略主要體現在以下幾個方面:

1. 形象塑造(人設建構)

K-pop偶像的形象通常是經過娛樂公司精心設計的「人設」(persona),這些形象往往是符號化且具有市場導向的。例如,有的偶像被塑造成「陽光暖男」、「元氣少女」或「蛇蝎美女」等鮮明角色,這些形象成為偶像演藝生涯的核心主軸。偶像的真實個性不一定與人設完全吻合,像Red Velvet成員Joy出道時被設定為陽光愛笑的形象,實際上她私下並不愛笑,卻會刻意練習笑容以符合人設需求。娛樂公司通常先分析市場與粉絲需求,再選擇符合形象的練習生進行培訓和包裝,將偶像塑造成適合市場的商品。

2. 多元媒體曝光與跨界經營

K-pop偶像不僅在音樂領域活躍,還會參與綜藝節目、戲劇、真人秀等多種媒體形式,讓粉絲能看到偶像不同於舞台上的多面向形象,增加偶像的「超真實感」(a-hyper-real),讓粉絲更容易沉浸於偶像的真實性想像中。這種跨界曝光有助於深化粉絲對偶像的認同與情感連結。

3. 粉絲互動策略

K-pop偶像與粉絲之間的互動非常頻繁且多樣化,透過社群媒體、粉絲見面會、演唱會及專輯中的「fansong」(為粉絲創作的歌曲)等方式,增進擬社會互動,拉近偶像與粉絲的距離。即使在數位時代,實體演唱會仍是粉絲與偶像建立親密感的重要場合。此外,粉絲群體也會組織行動主義,如台灣MAMAMOO粉絲組成的「屠牛小分隊」進行修法倡議,顯示粉絲不僅是被動接受者,也積極參與偶像相關的社會行動。

4. 全球化與系統化經營

韓國娛樂公司投入大量資源,系統化培訓偶像,並邀請國際音樂人合作,打造符合全球市場的音樂與形象。偶像多在16至18歲出道,與青少年粉絲年齡接近,成為青少年模仿與認同的對象,進一步強化偶像作為價值觀傳播者的角色。

綜合來看,K-pop偶像的形象塑造是以市場需求為導向,通過精細的人設設計與多元媒體曝光,結合密切的粉絲互動策略,形成一套完整且高度系統化的娛樂產業運作模式,成功建立偶像與粉絲之間的情感連結與文化認同。