針對幼兒被誣賴與體罰事件,以下是相關的法律規範與溝通建議:

法律面向

-

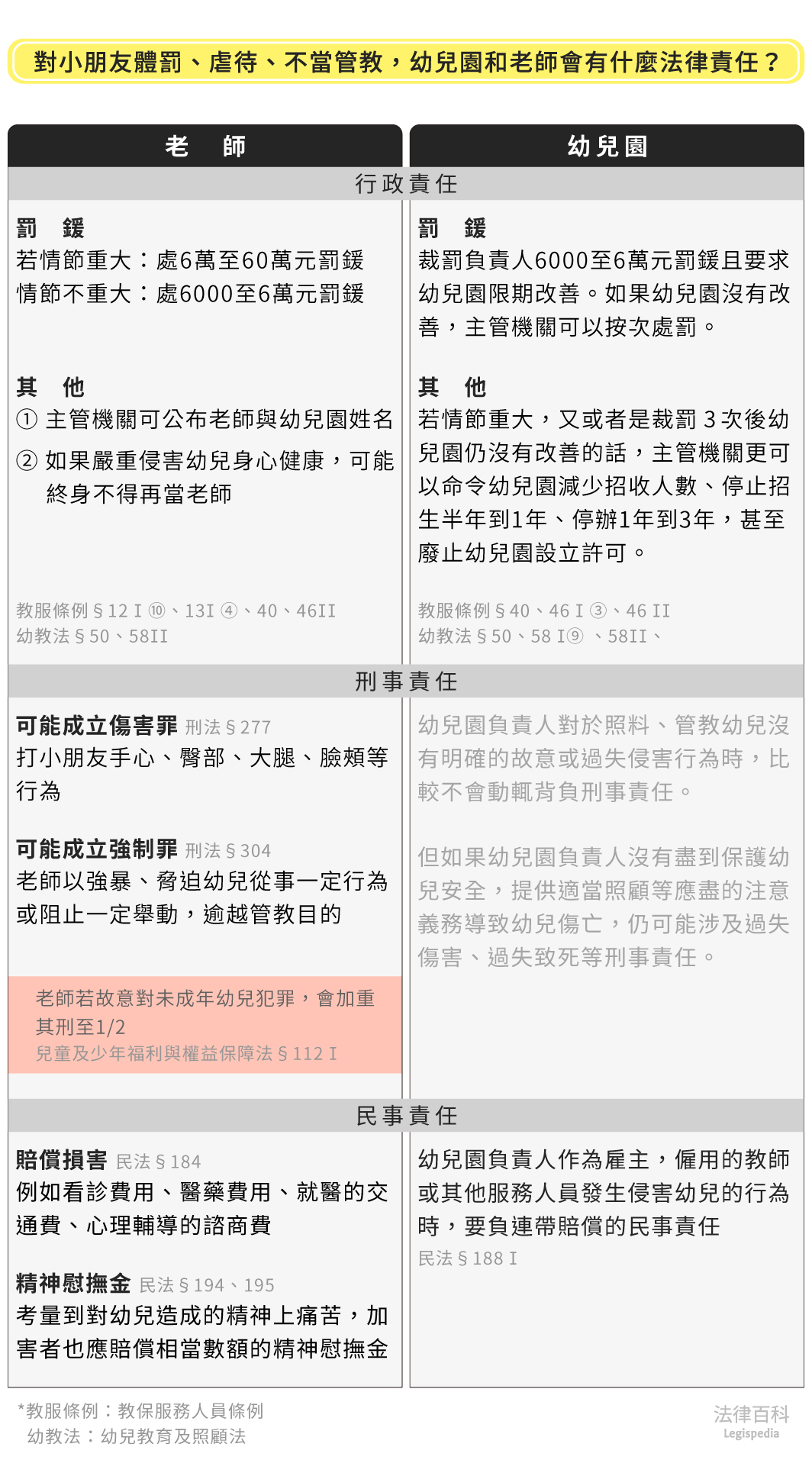

刑事責任

幼兒園老師或其他成人若對幼兒施以體罰、虐待或不當管教,造成幼兒身體或健康受傷害,可能觸犯刑法中的「傷害罪」。若行為涉及強迫幼兒從事某些行為,甚至可能構成「強制罪」。此外,根據《兒童及少年福利與權益保障法》,對兒童犯罪的刑罰會加重,保障兒童權益。 -

民事責任

若體罰或虐待導致幼兒生命、身體、健康、自由、隱私或財產權利受損,加害者可能須負擔侵權行為的損害賠償責任,包括醫療費用、心理輔導費用及精神慰撫金等。 -

禁止體罰的法律與國際規範

聯合國兒童權利公約明確禁止任何形式的身心暴力,包括體罰,並強調保障兒童的人格尊嚴與安全。台灣相關法律也強調不得以體罰作為管教手段。

溝通與教育建議

-

正向管教與口頭糾正

教育部建議教保服務人員採用正向管教措施,如適當的口頭糾正、說明及提示,鼓勵幼兒道歉並遵守規範。 -

情緒引導與行為反思

引導幼兒學習合宜的行為表現,並幫助他們思考反省、表達及調節情緒,促進身心健康發展。 -

親師溝通

對幼兒的行為情形應及時通知法定代理人或照顧者,並記錄溝通內容,共同協助幼兒改善行為。 -

避免體罰的負面影響

體罰雖可能暫時制止幼兒行為,但長遠來看會對兒童身心造成負面影響,甚至可能被視為家庭暴力。因此,應避免使用體罰,改以正向教養方式處理。

若遭誣賴體罰

-

保持冷靜並蒐集證據

若被誣賴體罰,應保持冷靜,並盡可能蒐集相關證據(如監視錄影、目擊者證言等)以自我保護。 -

尋求法律協助

可向律師或相關法律機構諮詢,了解自身權益及應對策略。 -

積極溝通

與家長或監護人保持良好溝通,說明事實,避免誤會擴大。

所以,法律明確禁止對幼兒施以體罰,違者可能面臨刑事及民事責任。教育上應採用正向管教與情緒引導,並重視親師溝通。若遭誣賴,應依法蒐證並尋求法律協助,妥善處理事件。