在考量玩具購買與家庭經濟平衡時,主要可從以下幾個面向來思考:

1. 玩具的教育與娛樂價值

現代父母普遍認為玩具不僅是娛樂工具,更具有教育功能,因此購買玩具時會考慮其對孩子發展的促進作用,而非單純滿足孩子的要求。這種觀念促使家長願意投入較多資源購買高品質、有助於創造力和認知發展的玩具。

2. 經濟能力與消費比例

隨著家庭可支配收入的增加,尤其是都市家庭,玩具支出在家庭消費中的比例呈現上升趨勢。以台北市為例,過去十年中家庭在玩具上的花費比例明顯成長兩倍以上。然而,這也意味著家庭需在玩具購買與其他生活開銷間取得平衡,避免過度消費。

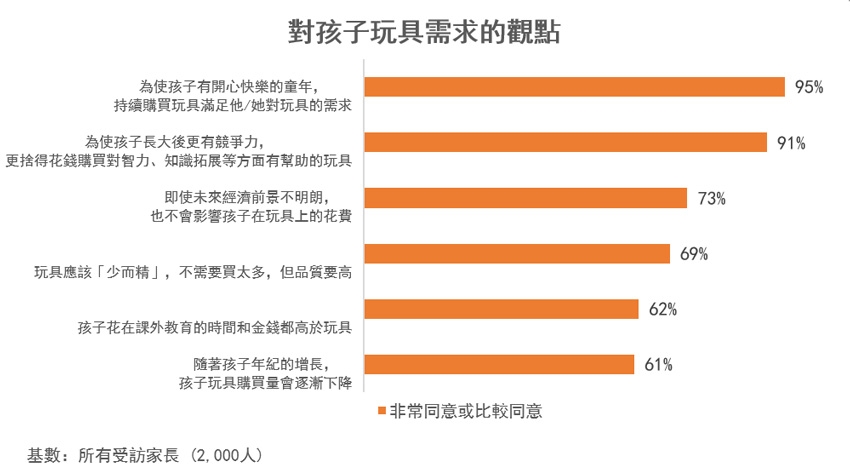

3. 玩具的品質與數量

專家建議家長應注重玩具的品質而非數量,少量精選且適齡的玩具比大量購買低質玩具更有助於孩子的發展。這種策略有助於家庭控制預算,同時提升玩具的使用價值。

4. 平衡傳統與電子玩具

隨著電子玩具的普及,家庭在玩具選擇上需兼顧傳統玩具與電子玩具的平衡,避免過度依賴電子產品,並注意控制螢幕時間,促進親子互動與社交發展。

5. 心理補償與消費動機

部分父母購買玩具也帶有心理補償的成分,尤其在經濟條件允許下,願意為孩子提供更多、更好的玩具,這種心態可能影響家庭的消費決策。

綜合以上,家庭在玩具購買時應根據自身經濟狀況,優先考慮玩具的教育價值與適齡性,注重品質而非數量,並兼顧親子互動與孩子的多元發展需求,才能在促進孩子成長的同時,維持家庭經濟的健康平衡。